Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette – Wer muss wann was tun?

EUDR - Lesezeit: 9 Min

Die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) markiert einen Paradigmenwechsel in der Nachhaltigkeitsregulierung: Nicht mehr nur Rohstoffimporteure, sondern die gesamte Lieferkette rückt in den Fokus. Die EUDR-Pflichten betreffen zunehmend auch nachgelagerte Marktteilnehmer und Händler – mit weitreichenden Folgen, besonders für den Mittelstand. Doch wer ist tatsächlich betroffen? Welche Dokumentations- und Risikoanalysepflichten gelten? Und wie lässt sich die eigene Rolle im Sinne der EUDR rechtssicher bestimmen? Dieser Beitrag bringt Klarheit in die komplexen Vorgaben der EUDR für Händler und Marktteilnehmer. Wir zeigen, wie sich Verantwortlichkeiten entlang der Lieferkette verteilen, welche Pflichten bestehen und wie Unternehmen ihre Abläufe effizient und compliant gestalten können – inklusive Beispielen, Empfehlungen und konkreten Umsetzungstipps.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

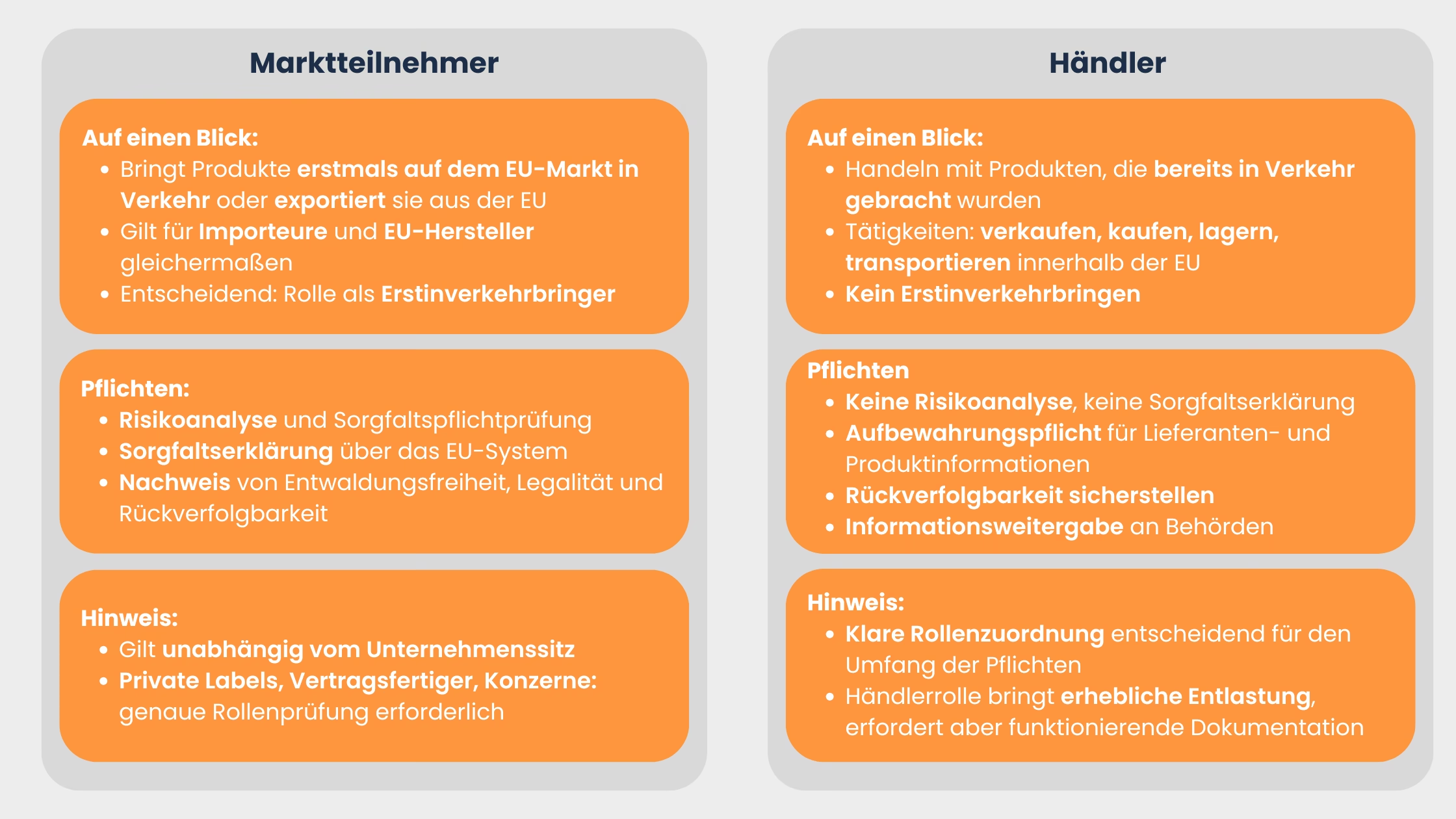

Marktteilnehmer sind Unternehmen, die relevante Produkte erstmals auf dem EU-Markt bereitstellen oder aus der EU exportieren. Händler sind Akteure, die mit bereits in Verkehr gebrachten Produkten weiter handeln. Seit der Revision Ende 2025 ist dabei besonders wichtig, ob man Erstinverkehrbringer ist oder „nur“ downstream agiert, weil daran die formalen Meldepflichten hängen.

Wer ein relevantes Produkt erstmals auf den EU-Markt bringt oder exportiert, muss ein Due-Diligence-Setup betreiben (Infos sammeln, Risiko bewerten, ggf. mindern) und die Sorgfaltserklärung über das EU-Informationssystem abgeben. Dafür braucht es u. a. Herkunfts- und Geodaten sowie die Legalitätsprüfung nach den Vorgaben der Verordnung.

Downstream-Akteure sind seit Ende 2025 deutlich entlastet. In der Regel müssen sie keine eigene Risikoanalyse und keine eigene Sorgfaltserklärung abgeben. Praktisch relevant bleibt ein sauberes internes Setup für Nachweise und Eskalation. Zudem gilt die Referenz-Logik nicht mehr als „Kettenbrief“: Nur der erste Downstream-Akteur muss Referenznummern sammeln und aufbewahren; weiter downstream entfällt diese Pflicht grundsätzlich.

Nur wenn sie vollständig, plausibel und auf die konkrete Charge bezogen ist. Bei Unklarheiten, Hochrisikoregionen oder widersprüchlichen Angaben ist eine eigene Prüfung erforderlich.

Nicht automatisch bei jeder Verarbeitung oder Vermischung. Eine neue Erklärung wird vor allem dann relevant, wenn ein Erstinverkehrbringer für ein relevantes Produkt auftritt, wenn die Inputs nicht vollständig durch eine bestehende Erklärung abgedeckt sind oder wenn substanzierte Bedenken eine eigene Prüfung notwendig machen.

Executive Summary

Die EUDR verpflichtet Unternehmen, sicherzustellen, dass bestimmte Rohstoffe und daraus hergestellte Produkte entwaldungsfrei, legal erzeugt und bis zur Herkunftsfläche rückverfolgbar sind. Entscheidend bleibt die Rollenlogik der Verordnung: Wer relevante Waren erstmals auf dem EU-Markt bereitstellt oder exportiert, muss ein belastbares Sorgfaltspflichtsystem aufsetzen, Risiken bewerten und die Sorgfaltserklärung im EU-Informationssystem abgeben. Nachgelagerte Akteure arbeiten in vielen Fällen auf dieser Grundlage weiter und nutzen Referenzen, um Doppelmeldungen entlang der Kette zu vermeiden, ohne dass damit die Verantwortung für saubere Prozesse entfällt.

In der Praxis gilt damit: Je stabiler Rückverfolgbarkeit, Datenqualität und interne Freigaben organisiert sind, desto eher lassen sich Pflichten effizient „durchreichen“. Sobald Waren jedoch vermischt, weiterverarbeitet oder die Rückverfolgbarkeit brüchig wird, steigt der Prüf- und Dokumentationsbedarf wieder an und es können zusätzliche Pflichten ausgelöst werden. Der aktuelle Zeitplan verschafft zwar mehr Vorlauf, ist aber keine Pause: Große Unternehmen müssen die Anforderungen ab dem 30. Dezember 2026 anwenden, kleine und Kleinstunternehmen ab dem 30. Juni 2027.

EUDR-Rollen verstehen: Marktteilnehmer vs. Händler

Wer gilt als Marktteilnehmer im Sinne der EUDR ?

Im Zentrum der EUDR steht die Unterscheidung zwischen Marktteilnehmern und Händlern. Als Marktteilnehmer gilt jede natürliche oder juristische Person, die relevante Rohstoffe (z. B. Soja, Palmöl, Holz, Rindfleisch, Kakao, Kaffee, Kautschuk) oder daraus hergestellte Produkte erstmals auf dem EU-Binnenmarkt bereitstellt oder aus der EU exportiert. Entscheidend ist somit die Rolle des Erstinverkehrbringers – unabhängig davon, ob es sich um einen Importeur aus einem Drittstaat oder einen Hersteller mit Sitz in der EU handelt.

Marktteilnehmer tragen die umfassendsten Pflichten unter der EUDR. Dazu zählen insbesondere die folgenden gesetzlichen Anforderungen:

- Durchführung einer Sorgfaltspflichtprüfung (Due Diligence), inklusive fundierter Risikoanalyse entlang der Lieferkette

- Abgabe einer Sorgfaltserklärung über das Informationssystem der EU

- Nachweis, dass die Produkte entwaldungsfrei, legal erzeugt und rückverfolgbar sind – bis zur Parzelle des Ursprungs

Diese Pflichten greifen unabhängig vom Unternehmenssitz, sofern das Inverkehrbringen auf den EU-Markt erfolgt.

Wichtig ist dabei der Blick auf die Lieferkette nach den Vereinfachungen Ende 2025. Die formale Abgabe der Sorgfaltserklärung wird im Grundsatz beim Erstinverkehrbringer gebündelt. Nachgelagerte Akteure werden entlastet, und die Pflicht, Referenznummern zu sammeln und aufzubewahren, greift grundsätzlich nur noch beim ersten Downstream-Akteur. Das reduziert Doppelarbeit, ändert aber nichts daran, dass der Erstinverkehrbringer seine Prüfungen sauber aufsetzen und dokumentieren muss.

Für international agierende Unternehmen ist eine präzise Zuordnung zur Marktteilnehmerrolle daher essenziell – insbesondere im Hinblick auf Konzernstrukturen, Lieferantenverträge und Handelswege. Auch sogenannte „Private Label“-Konstellationen oder Vertragsfertiger sollten hier genau prüfen, ob sie faktisch als Marktteilnehmer agieren.

Wer ist ein Händler im Sinne der EUDR?

Händler im Sinne der EUDR sind Unternehmen, die relevante Produkte innerhalb der EU weiterverkaufen oder bereitstellen, nachdem diese bereits erstmals in Verkehr gebracht wurden. Entscheidend ist also nicht „Lager/Transport“, sondern ob ein Unternehmen wirtschaftlich als Anbieter im Warenfluss auftritt.

Beispiele für Händler im Sinne der EUDR sind:

- Großhändler, die Produkte von einem EU-Produzenten beziehen und weiterveräußern

- Einzelhändler, die betroffene Waren einkaufen und verkaufen

- Logistikunternehmen nur dann, wenn sie Produkte selbst als wirtschaftlicher Akteur bereitstellen/verkaufen

Bei den Pflichten ist seit den jüngsten Anpassungen die Unternehmensgröße besonders wichtig. Für KMU-Händler sind die Anforderungen in vielen Konstellationen schlanker, in der Praxis aber keineswegs „null“: Sie müssen Informationen und Referenzen zu vorhandenen Sorgfaltserklärungen zuverlässig mitführen, weitergeben und archivieren. Nicht-KMU-Händler stehen dagegen deutlich stärker in der Verantwortung und müssen je nach Fall wesentlich mehr selbst absichern.

Die öffentliche Berichterstattungspflicht betrifft dabei vor allem Nicht-KMU-Akteure. Auch wenn KMU hiervon häufig ausgenommen sind, bleibt für sie entscheidend, dass Referenzen, Lieferantendaten und interne Nachweise so gepflegt werden, dass sie bei Rückfragen der Behörden oder bei Kundenanforderungen sofort belastbar vorliegen.

Pflichtenunterschiede im Überblick

Die EUDR unterscheidet bei den Pflichten weiterhin klar nach der Rolle im Warenfluss. Wer Produkte erstmals auf dem EU-Markt bereitstellt oder aus der EU exportiert, trägt die Hauptverantwortung. Diese Unternehmen müssen ein funktionierendes Due-Diligence-Verfahren aufsetzen, die relevanten Informationen zur Ware und zur Herkunft zusammenführen, das Entwaldungs- und Legalitätsrisiko bewerten und vor dem Inverkehrbringen beziehungsweise Export die Sorgfaltserklärung über das EU-Informationssystem abgeben. Damit wird dokumentiert, dass die Ware entwaldungsfrei ist, die einschlägigen Gesetze des Erzeugerlands eingehalten wurden und die Rückverfolgbarkeit bis zur Fläche abgesichert ist.

Nachgelagerte Akteure bewegen sich dagegen stärker in einer Referenz- und Nachweislogik. Sie müssen nicht automatisch jede vorgelagerte Prüfung „noch einmal“ aufrollen, sondern arbeiten typischerweise mit bereits vorhandenen Angaben und Referenzen aus der Kette weiter. Entscheidend ist hier, dass die internen Abläufe sauber sind: Referenzen müssen korrekt zu Produkt, Partie und ggf. Verarbeitungsschritt passen, Informationen müssen weitergegeben und so archiviert werden, dass sie im Prüfungsfall schnell auffindbar sind. Sobald es jedoch konkrete Auffälligkeiten gibt oder Daten nicht schlüssig sind, reicht reines „Durchreichen“ nicht mehr aus und es braucht zusätzliche Klärung.

Für Händler gilt grundsätzlich, dass sie weniger tief in die eigentliche Risikoprüfung eingebunden sind als Erstinverkehrbringer. Ihre Pflicht liegt vor allem darin, Transparenz entlang der Kette sicherzustellen, also Lieferanten- und Abnehmerbeziehungen nachvollziehbar zu dokumentieren und die relevanten Nachweise beziehungsweise Referenzen zuverlässig mitzuführen und weiterzugeben. Wichtig ist dabei, nicht zu pauschal zu denken: Je nach Unternehmensgröße und Konstellation können Anforderungen strenger ausfallen. In der Praxis lohnt sich deshalb immer eine saubere Einordnung der eigenen Rolle, weil davon abhängt, ob eine eigene Sorgfaltserklärung erforderlich ist oder ob die Arbeit entlang der Kette primär über belastbare Referenzen und ein sauberes Dokumentationssystem läuft.

Praxisbeispiele zur Rollenverteilung

Um die zum Teil abstrakten Begrifflichkeiten der EU Deforestation Regulation besser greifbar zu machen, lohnt sich ein Blick auf typische Konstellationen aus dem Unternehmensalltag. Denn erst durch konkrete Beispiele wird deutlich, wie sich die Rollen von Marktteilnehmern und Händlern in der Praxis voneinander unterscheiden – und welche Sorgfaltspflichten jeweils daraus folgen.

Ein klassischer Fall ist der direkte Import. Ein deutsches Unternehmen importiert Sojabohnen aus Brasilien, verarbeitet sie zu Futtermitteln und verkauft diese innerhalb der EU weiter. In diesem Fall ist das importierende Unternehmen der Erstinverkehrbringer und muss die vollständige Sorgfaltspflicht umsetzen. Dazu gehört die Sammlung der erforderlichen Informationen, die risikobasierte Bewertung und, vor dem Inverkehrbringen, die Abgabe der Sorgfaltserklärung über das EU-System.

Im nächsten Schritt übernimmt ein Futtermittelgroßhändler, der die Ware vom Importeur bezieht und weiterverkauft. Hier liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf einer eigenen „Neuprüfung“ wie beim Erstinverkehrbringer, sondern auf sauberer Rückverfolgbarkeit und belastbarem Recordkeeping. Seit den Vereinfachungen wird die formale Erklärung im Grundsatz beim Erstinverkehrbringer gebündelt; nachgelagerte Akteure arbeiten stärker mit Referenzen und stimmigen Waren- und Dokumentationsprozessen, statt dieselben Angaben entlang der Kette immer wieder neu aufzubauen.

Ein weiteres Beispiel zeigt, warum Verarbeiter innerhalb der EU genauer hinschauen sollten. Ein Möbelhersteller bezieht tropisches Holz von einem europäischen Anbieter, der das Material zuvor eingeführt hat. Je nach Konstellation ist der Möbelhersteller nicht „automatisch“ Erstinverkehrbringer für das Holz, sondern ein nachgelagerter Akteur, der auf vorgelagerte Erklärungen aufsetzen kann. Entscheidend ist dann, dass die internen Prozesse die Rückverfolgbarkeit und Zuordnung sauber halten. Sobald Holz aus verschiedenen Quellen vermischt wird oder die eindeutige Zuordnung auf Partienebene verloren geht, kann der Prüf- und Erklärungspfad wieder komplexer werden.

Diese Beispiele zeigen, warum die Rollenklärung kein Formalthema ist. Wer sauber einordnet, ob er Erstinverkehrbringer oder nachgelagerter Akteur ist, kann Pflichten richtig zuschneiden und Haftungs- sowie Blockaderisiken im Warenfluss vermeiden.

Nachfolgende Marktteilnehmer und die EUDR- Compliance?

Was sind nachfolgende Marktteilnehmer?

Im Kontext der EUDR taucht oft die Frage auf, was unter „nachfolgenden Marktteilnehmern“ zu verstehen ist. Laut Definition sind damit Unternehmen gemeint, die bereits in Verkehr gebrachte relevante Rohstoffe oder Produkte von einem anderen Marktteilnehmer erwerben und diese wiederum entweder weiterverarbeiten, verpacken oder erneut auf den Markt bringen. In der Praxis sind diese nachgelagerten Akteure häufig Teil komplexer Wertschöpfungsketten, beispielsweise industrielle Weiterverarbeiter, Verpacker oder Re-Exporteure innerhalb der EU.

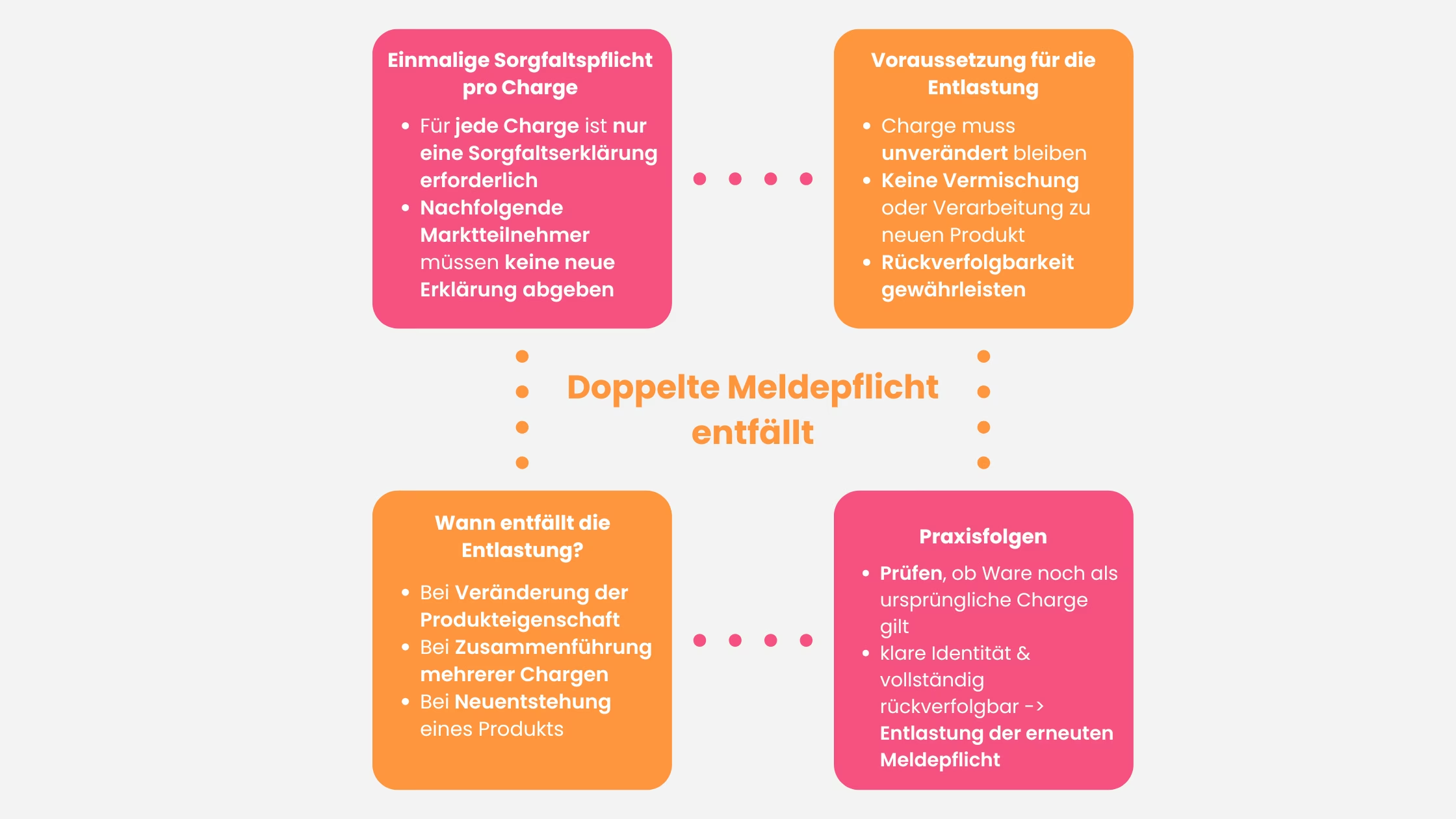

Grundsatz: Keine doppelte Meldepflicht

Ein zentraler Punkt zur Entlastung von Unternehmen ist der Grundsatz, dass für dieselbe Charge eines Produkts nicht mehrfach eine Sorgfaltserklärung abgegeben werden muss. Das bedeutet: Wenn ein Marktteilnehmer eine Ware in der Vergangenheit bereits mit einer vollständigen Sorgfaltserklärung versehen und in den EU-Markt eingeführt hat, müssen nachfolgende Marktteilnehmer für diese Charge keine erneute Erklärung abgeben. Dieses Prinzip wird oft als „einmalige Sorgfältigkeit“ bezeichnet und soll verhindern, dass für ein und dieselbe Ware mehrfach aufwändige Risikoanalysen und Meldungen vorgenommen werden müssen. Damit erhöht sich die Effizienz und Umsetzbarkeit der EUDR deutlich – gerade für lange oder arbeitsteilige Lieferketten. Bestätigt wurde dieses Vorgehen auch durch Hinweise und Auslegungen der Europäischen Kommission. Unternehmen, die Produkte weiterverarbeiten, handeln oder weiterveräußern, können sich unter bestimmten Bedingungen auf die bereits erfolgte Sorgfaltserklärung eines vorgelagerten Marktteilnehmers stützen.

Allerdings gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt. Wichtig ist, dass die betreffende Charge als klare, unveränderte Einheit bestehen bleibt. Sobald die Ware nachträglich vermischt, umgearbeitet oder in einem Maße weiterverarbeitet wird, dass eine neue Produkteigenschaft oder ein neues Erzeugnis entsteht, kann eine neue Sorgfaltspflicht entstehen. Auch wenn einzelne Chargen zusammengeführt werden, ohne dass ihre Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleibt, entfällt die Entlastungswirkung der ursprünglichen Erklärung. Das bedeutet für die Praxis: Unternehmen müssen genau prüfen, ob die von ihnen bearbeiteten oder weitergegebenen Waren noch als dieselbe „Charge“ im Sinne der EUDR gelten – oder ob durch Weiterverarbeitung oder Mischung eine neue Produkteinheit entsteht. Nur wenn die Identität und Rückverfolgbarkeit der ursprünglichen Ware erhalten bleibt, greift die Erleichterung durch die einmalige Meldepflicht.

Sonderfälle und Ausnahmen

Auch wenn der Grundsatz der einmaligen Sorgfaltserklärung gilt, gibt es bestimmte Fälle, in denen eine neue oder ergänzende Meldung erforderlich sein kann. Das betrifft vor allem Situationen, in denen ein nachfolgender Marktteilnehmer eine bereits gemeldete Ware vermischt, neu zusammensetzt oder weiterverarbeitet, sodass daraus ein neues relevantes Produkt entsteht. In solchen Fällen kann die ursprüngliche Sorgfaltserklärung nicht mehr ausreichen, da sich die Zusammensetzung oder Rückverfolgbarkeit der Ware verändert hat. Ein weiterer Sonderfall sind Re-Exporte in Drittstaaten: Verlässt eine Ware erneut den EU-Binnenmarkt, kann dies unter Umständen eine neue Sorgfaltserklärung erforderlich machen – je nachdem, wie die Ware zuvor verarbeitet oder umverpackt wurde.

Besonders komplex sind Konstellationen mit Mischwaren, also Produkten, die aus verschiedenen Rohstoffen oder Bestandteilen mit unterschiedlichem Herkunftshintergrund bestehen. Das betrifft zum Beispiel vorkonfektionierte Lebensmittel, verarbeitete Holzprodukte oder chemische Erzeugnisse. In solchen Fällen verlangt die EUDR in der Regel, dass jeder einzelne Ursprungsbestandteil klar rückverfolgbar bleibt. Gerade für Branchen wie die Lebensmittel- oder Chemieindustrie stellt das eine erhebliche Herausforderung dar – sowohl technisch als auch organisatorisch. Auch Sammelstellen, Umschlagplätze oder Zentrallager sollten genau prüfen, ob sie möglicherweise als erste Inverkehrbringer auftreten. Wenn dort verschiedene Waren neu zusammengeführt oder aufgeteilt werden, kann eine eigene Meldepflicht entstehen – vor allem dann, wenn die Charge ihre ursprüngliche Form verliert oder die erhobenen Daten nicht mehr eindeutig rückverfolgbar sind.

Diese Sonderfälle zeigen: Trotz des Entlastungsprinzips durch die einmalige Sorgfaltspflicht sind Unternehmen gut beraten, ihre Prozesse genau zu prüfen. Sobald es zu Änderungen an der Ware kommt – sei es durch Mischung, Verarbeitung oder Umlagerung –, kann eine neue Pflicht zur Abgabe einer Sorgfaltserklärung entstehen.

Risikoanalyse: Wann ist sie erforderlich?

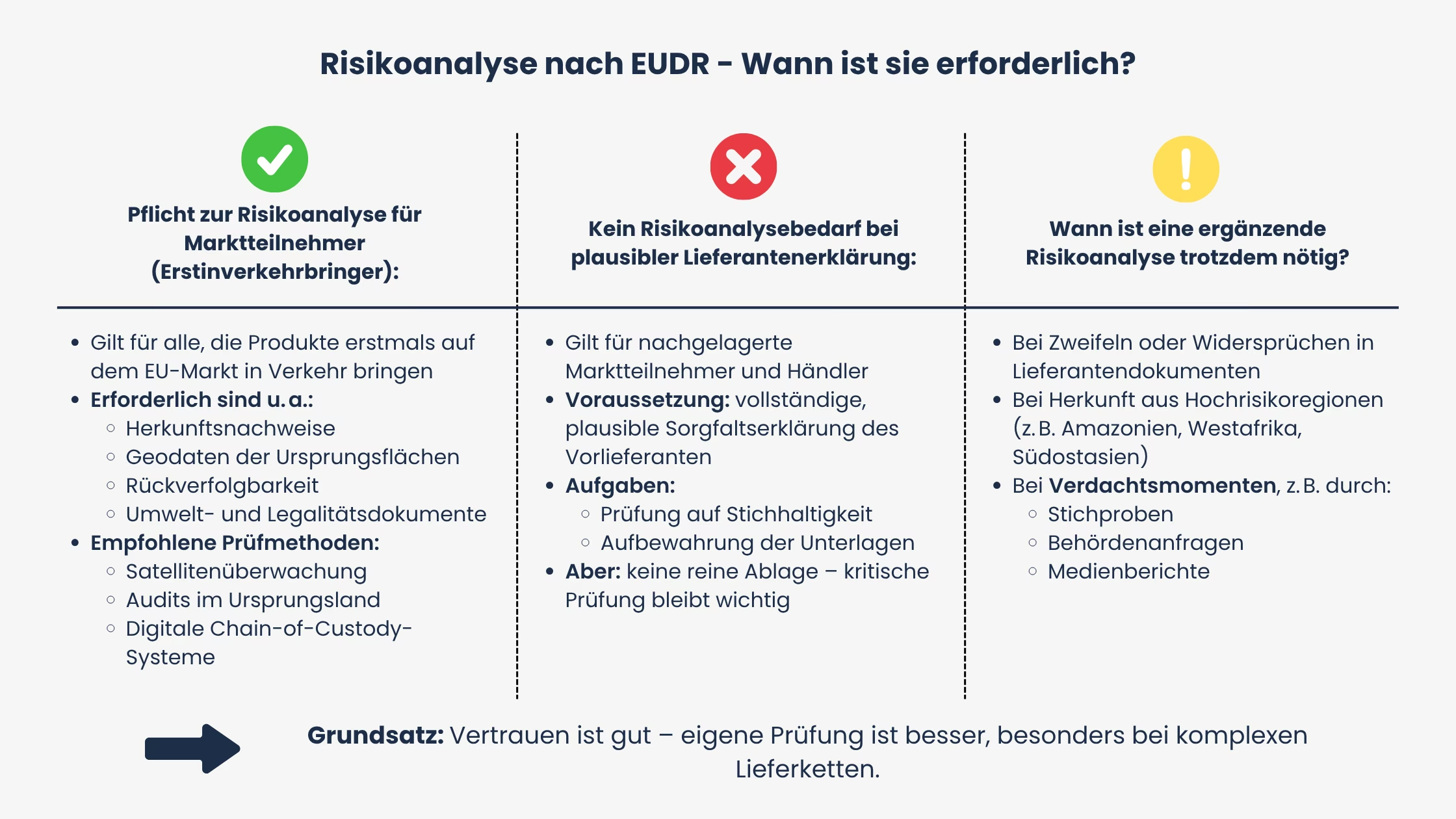

Risikoanalyse bei Erstinverkehrbringern verpflichtend

Die EUDR verpflichtet jeden Marktteilnehmer, der relevante Produkte erstmals auf dem europäischen Markt in Verkehr bringt, zur Durchführung einer umfassenden Risikoanalyse. Diese Analyse bildet das Kernstück der EUDR. Ziel ist es, systematisch und nachvollziehbar festzustellen, ob entlang der gesamten Lieferkette der Ausschluss von Entwaldung, Walddegradation, Waldschädigung und Rechtsverstößen gewährleistet ist. Die Risikoanalyse muss alle zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigen: Herkunftsnachweise, Geodaten der Ursprungsflächen, Nachweise der Rückverfolgbarkeit, Umweltgenehmigungen, Legalitätsdokumente und gegebenenfalls auch unabhängige Zertifikate zählen hierzu. In der Praxis bedeutet dies häufig einen erheblichen Dokumentationsaufwand. Unternehmen sind angehalten, Methoden wie Satellitenüberwachung, Audits im Ursprungsland oder digitalisierte Chain-of-Custody-Systeme einzusetzen.

Kein Risikoanalysebedarf bei plausibler Lieferantenerklärung

Nicht alle Akteure entlang der Lieferkette müssen eigenständig eine vollständige Risikoanalyse durchführen. Wenn der unmittelbare Vorlieferant eine rechtsverbindliche Sorgfaltserklärung nach EUDR liefert und diese hinreichend plausibel ist, kann das eigene Unternehmen meist auf eine erneute vollständige Risikoanalyse verzichten. In diesem Fall genügt es häufig, die vorgelegte Erklärung zu validieren, ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen und die Dokumente nachvollziehbar aufzubewahren. Die EUDR sieht ausdrücklich vor, dass nachgelagerte Händler und Marktteilnehmer von den Detailpflichten der Risikoanalyse weitgehend entbunden werden, sofern sie auf eine vertrauenswürdige Sorgfaltserklärung ihres Vorlieferanten zurückgreifen können. Gleichwohl empfiehlt es sich angesichts potenzieller Haftungsrisiken, die Qualität und Plausibilität der gelieferten Informationen kritisch zu prüfen, statt diese bloß „abzuheften“. Nur so lässt sich das Risiko von Bußgeldern und Sanktionen umgehen.

Wann eine ergänzende Risikoanalyse trotzdem nötig sein kann

Es gibt jedoch Konstellationen, in denen selbst bei Vorliegen einer Sorgfaltserklärung des Vorlieferanten eine ergänzende Risikoanalyse geboten sein kann. Dies gilt insbesondere, wenn Hinweise auf Unstimmigkeiten, Widersprüche oder intransparente Lieferketten vorliegen. Auch wenn Produkte aus Ländern oder Regionen mit erhöhtem Entwaldungs- oder Illegalitätsrisiko stammen – etwa bestimmte Regionen in Südostasien, Westafrika oder Amazonien – ist es ratsam, weitere Prüfungen durchzuführen.

Ein weiterer Praxisfall: Sollte sich bei stichprobenartigen Überprüfungen, amtlichen Rückfragen oder Medienrecherchen ein konkreter Verdacht auf Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten ergeben, kann das Unternehmen verpflichtet sein, über die übliche Lieferantenprüfung hinauszugehen. Insbesondere bei komplexen oder verschachtelten Lieferstrukturen gilt daher der Grundsatz: Vertrauen ist gut, eigene Prüfung ist besser.

Konkrete Fallbeispiele

Ein Zulieferer aus Indonesien liefert Palmöl an einen europäischen Abfüller und übermittelt eine Sorgfaltserklärung. Allerdings enthalten die beigefügten Unterlagen widersprüchliche Geokoordinaten und unabhängige Berichte warnen vor zunehmender illegaler Abholzung in der Region. In einem solchen Fall genügt es nicht, sich allein auf die Erklärung des Zulieferers zu verlassen. Vielmehr ist eine vertiefte Risikoanalyse erforderlich, die idealerweise durch zusätzliche Nachweise oder ein externes Audit ergänzt ist.

Anders sieht es aus, wenn ein deutscher Papierhersteller Zellstoff von einem zertifizierten Lieferanten aus Finnland bezieht. Die Dokumente sind vollständig und plausibel und Finnland gilt als Land mit geringem Entwaldungsrisiko. In solchen Fällen ist in der Regel keine weitergehende Prüfung nötig – vorausgesetzt, es liegen keine gegenteiligen Informationen vor. Diese Beispiele verdeutlichen, dass Unternehmen im Einzelfall genau abwägen müssen, ob sie sich auf die vorliegenden Unterlagen verlassen können oder ob eine eigene, weitergehende Prüfung erforderlich ist.

Ist die Lieferanten-Sorgfaltserklärung ausreichend?

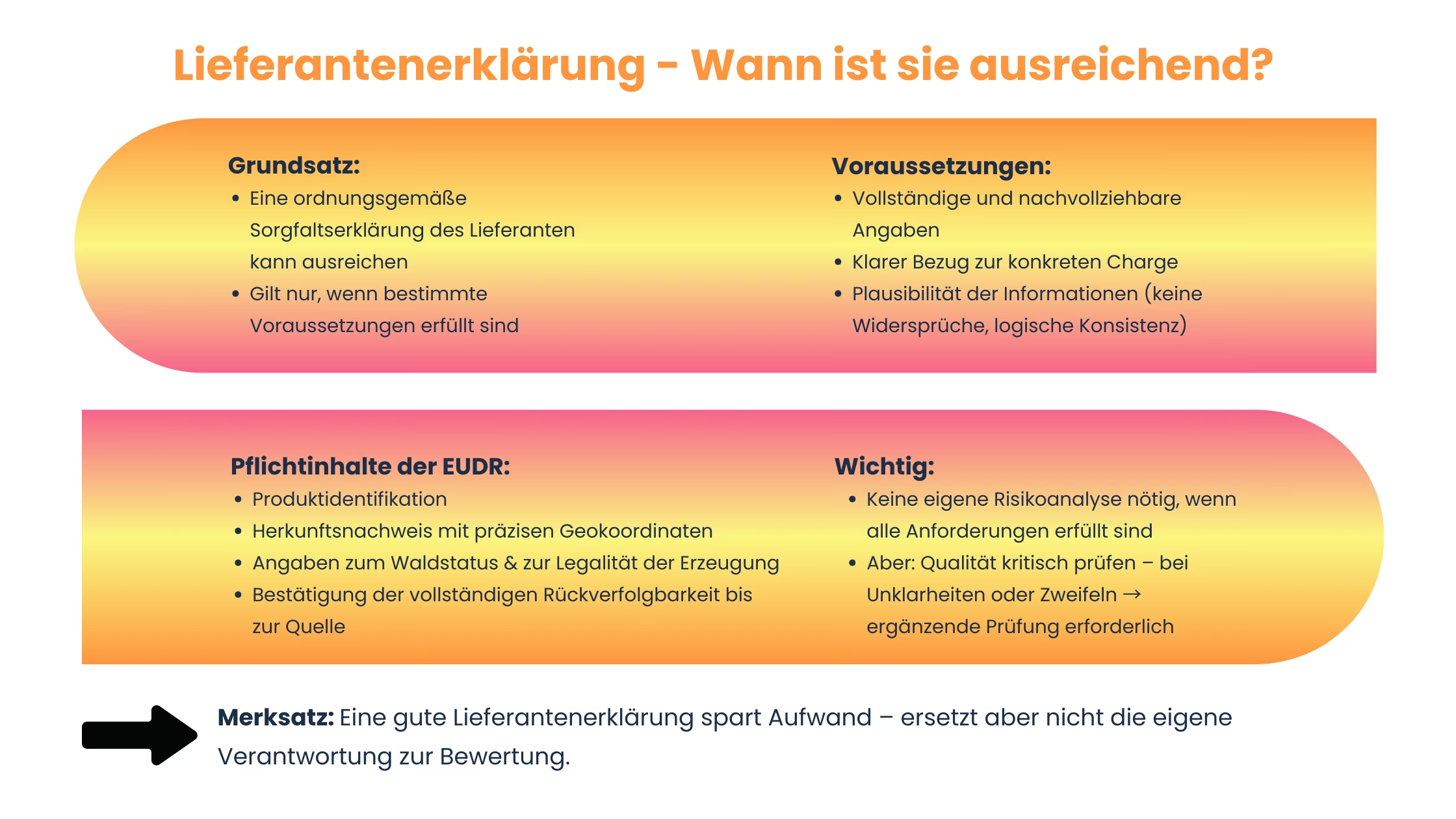

Grundsatz: Ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen

Eine Lieferantenerklärung kann in der Praxis ein wichtiger Baustein sein, sie ist jedoch nicht „der“ EUDR-Nachweis an sich. Maßgeblich ist, dass für die Ware eine gültige Sorgfaltserklärung im EU-Informationssystem hinterlegt ist und die dazugehörigen Angaben so geführt werden, dass sie im Fall einer Prüfung schlüssig, nachvollziehbar und jederzeit abrufbar sind. Lieferanten liefern dafür typischerweise die Daten und Dokumente, auf denen die formale Sorgfaltserklärung des Erstinverkehrbringers aufsetzt.

Damit die nachgelagerte Verwendung dieser Informationen tragfähig ist, müssen die Angaben vollständig und konsistent sein und eindeutig zur konkreten Ware passen. Entscheidend ist dabei nicht nur „ein Papier“, sondern die Kombination aus Referenzlogik, Datenqualität und Dokumentation.

Zu den zentralen Mindestanforderungen gehören insbesondere:

- eine eindeutige Identifikation des Produkts und der relevanten Lieferung,

- belastbare Herkunftsangaben inklusive der erforderlichen Geodaten zur Produktionsfläche,

- Nachweise zur Legalität im Erzeugerland (im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften),

- eine nachvollziehbare Rückverfolgbarkeit, die auch Zwischenstationen und Verarbeitungsschritte plausibel abbildet.

Wenn diese Punkte erfüllt sind und die Unterlagen die Angaben tatsächlich stützen, kann dies den Prüfaufwand downstream deutlich reduzieren. Gleichzeitig bleibt die Verantwortung, die Informationen kritisch auf Plausibilität zu prüfen. Sobald Angaben fehlen, widersprüchlich sind oder nicht sauber auf die konkrete Ware einzahlen, reicht eine Lieferantenerklärung allein nicht aus. Dann sind Nachforderungen, zusätzliche Belege und gegebenenfalls vertiefende Prüfungen erforderlich, bevor Ware weiterverarbeitet oder weitergegeben wird.

Praktisch relevant ist zudem, dass Entlastung nur so lange funktioniert, wie Rückverfolgbarkeit und Zuordnung stabil bleiben. Wo Waren vermischt, umgepackt oder so verarbeitet werden, dass Referenzen und Chargenlogiken nicht mehr eindeutig greifen, wird aus einem formalen Nachweis schnell ein operatives Risiko. Genau deshalb ist die Lieferantenerklärung hilfreich – aber nur dann, wenn sie in ein sauberes, prüffähiges Due-Diligence-Setup eingebettet ist.

Worauf Unternehmen achten sollten

Unternehmen sollten die Sorgfaltserklärungen ihrer Lieferanten nicht einfach ungeprüft übernehmen. Es ist wichtig, die Dokumente systematisch zu überprüfen: Sind alle nötigen Angaben vollständig? Passen die Informationen logisch zusammen? Wo möglich, sollte man die Angaben mit Hilfe von bekannten Datenquellen oder Satellitenbildern auf Plausibilität prüfen. Wenn etwas unklar ist, sollte man unbedingt Rückfragen an den Lieferanten stellen.

Gerade bei einer Verordnung wie der EUDR, bei der hohe Geldbußen und mögliche Imageschäden drohen, reicht es nicht aus, Dokumente nur abzuheften. Eine formelle Prüfung der Inhalte ist unbedingt nötig. Besonders wichtig ist, dass die Erklärung tatsächlich auf eine konkrete Charge bezogen ist – und nicht als pauschale Erklärung für das ganze Sortiment dient. Solche pauschalen Bescheinigungen erfüllen in der Regel nicht die Anforderungen der EUDR. Laut aktuellen Zahlen des European Forest Institute sind über 30 Prozent der Lieferantenerklärungen auf dem Markt nicht vollständig gesetzeskonform. Wer solche Erklärungen ungeprüft übernimmt, riskiert bei einer Kontrolle rechtliche und finanzielle Konsequenzen.

Wann eine ergänzende Prüfung notwendig ist

Eine ergänzende Prüfung sollte immer dann erfolgen, wenn die Dokumentationslage unklar ist, Widersprüche oder untypische Angaben auftauchen oder wenn der Lieferant aus einer Hochrisikoregion stammt. Auch bei dem Verdacht auf gefälschte Zertifikate, fehlende Rückverfolgbarkeit oder Vorkommen von Mischprodukten mit unbekanntem Ursprung ist besondere Vorsicht geboten.

Unternehmen sollten prüfen, ob der Lieferant über anerkannte Zertifizierungssysteme, wie etwa FSC oder PEFC verfügt und ob unabhängige Dritte die Lieferkette auditiert haben. Zudem empfiehlt sich eine spezifische Risikoabschätzung entlang der gesamten Wertschöpfung, etwa mittels IT-basierter Tracking-Systeme wie Blockchain oder durch eigens entwickelte Prüfalgorithmen. In der Praxis setzen Vorreiterunternehmen häufig auf eine Kombination aus Dokumentenprüfung, risikobasierter Stichprobenkontrolle und systemischer Lieferantenbewertung, um ihre eigenen EUDR Pflichten zu erfüllen.

Reicht bei Händlern ein einfacher Nachweis?

Für Händler sind die Pflichten gegenüber Erstinverkehrbringern deutlich schlanker. Im Kern geht es darum, dass die erforderlichen Nachweise prüffähig vorliegen und entlang der Transaktion sauber dokumentiert werden können. Praktisch bedeutet das, dass Händler die relevanten Angaben aus dem EU-Informationssystem, insbesondere Referenz- und Verifikationsnummern, zuordnen, aufbewahren und bei Bedarf vorlegen können müssen.

Seit den Vereinfachungen Ende 2025 liegt der Fokus dabei weniger auf einer eigenen inhaltlichen Prüfung der vorgelagerten Sorgfaltspflicht, sondern auf stabilen Abläufen, verlässlicher Dokumentation und Reaktionsfähigkeit, wenn konkrete Hinweise auf Unstimmigkeiten auftauchen. Aus Risikosicht kann es dennoch sinnvoll sein, je nach Ware, Herkunftsprofil und Prozesskomplexität plausibilisierende Kontrollen einzuplanen, um offensichtliche Fehler, Lücken oder Datenbrüche frühzeitig zu erkennen.

Fazit

Die regulatorischen Anforderungen der EUDR bringen neue, umfassende Sorgfaltspflichten für Unternehmen in der EU. Anders als frühere Regelungen betrifft sie nicht nur Importeure oder Hersteller, sondern die gesamte Lieferkette – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Auch Händler und nachgelagerte Marktteilnehmer müssen bestimmte Dokumentations- und Nachweispflichten erfüllen.

Das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung entlang der Lieferkette bietet Chancen – etwa durch die Entlastung über geprüfte Lieferanten – birgt aber auch Risiken. Wer sich blind auf Lieferantenerklärungen verlässt, riskiert Bußgelder, Imageschäden und Haftung. Entscheidend ist eine gute Balance aus Vertrauen, Kontrolle und Transparenz.

Unternehmen sollten daher zuerst ihren Status unter der EUDR (Marktteilnehmer oder Händler) klären. Auf dieser Basis lassen sich dann Lieferantenbewertung, Risikoanalyse und Dokumentation gezielt aufbauen. Digitale Tools wie Geo-Tracking, Blockchain oder Zertifikatsdatenbanken helfen dabei, Nachweise effizient zu verwalten. Zusätzlich erhöhen Schulungen für Fachabteilungen das Bewusstsein für Pflichten und Risiken – und stärken die Compliance im Alltag.

FAQ

Als Marktteilnehmer gilt jede natürliche oder juristische Person, die relevante Rohstoffe oder daraus hergestellte relevante Produkte erstmals auf dem EU-Markt einführt oder aus der EU exportiert. Das betrifft sowohl Importeure aus Drittstaaten als auch EU-Unternehmen, die Ware innerhalb der EU erstmalig vertreiben. Händler hingegen sind Akteure, die bereits in Verkehr gebrachte Waren innerhalb der EU weiterverkaufen, lagern oder transportieren, ohne selbst der Erstinverkehrbringer zu sein. Für sie gelten geringere Pflichten, insbesondere keine Risikoanalysepflicht.

Ja – grundsätzlich ist für jede Charge eine eigene Sorgfaltserklärung erforderlich, bevor die Ware in der EU vermarktet oder exportiert wird. Dieses Prinzip sorgt für Rückverfolgbarkeit und Rechtskonformität. Ausnahme: Wenn eine Ware bereits von einem Marktteilnehmer korrekt gemeldet wurde und die Charge unverändert bleibt, müssen nachfolgende Marktteilnehmer keine neue Erklärung abgeben. Wird die Ware jedoch vermischt, verarbeitet oder neu zusammengesetzt, entfällt diese Entlastung.

Eine eigene Risikoanalyse ist Pflicht, wenn das Unternehmen als Marktteilnehmer auftritt und die Ware erstmals in Verkehr bringt. In anderen Fällen – z. B. als Händler oder nachgelagerter Marktteilnehmer – kann die Sorgfaltserklärung des Vorlieferanten ausreichen, wenn diese vollständig, plausibel und bezogen auf die konkrete Charge ist. Wichtig: Bei Unklarheiten, widersprüchlichen Angaben oder Hochrisiko-Ländern empfiehlt sich eine ergänzende eigene Prüfung.

Die Erklärung muss bestimmte Mindestinhalte enthalten:

- Eine eindeutige Produktbeschreibung

- Erfassung von Geokoordinaten der Ursprungsfläche

- Angaben zum Waldstatus (entwaldungsfrei)

- Nachweis der Rechtskonformität der Produktion

- Bestätigung der Rückverfolgbarkeit bis zur Quelle

- Informationen über Lieferanten und Zwischenhändler

Nur wenn diese Punkte erfüllt und belegbar sind, erfüllt die Erklärung die Anforderungen der EUDR.

Händler müssen zwar keine eigene Risikoanalyse durchführen, sind aber zur Mitwirkung verpflichtet. Sie müssen Sorgfaltserklärungen und relevante Nachweise ihrer Lieferanten aufbewahren, bei Bedarf vorlegen und an Kunden weitergeben können. Außerdem sind sie verpflichtet, die Herkunft und den Verbleib der Waren nachvollziehbar zu dokumentieren. Bestehen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben oder Hinweise auf Verstöße, müssen Händler tätig werden. Wer diese Pflichten ignoriert, kann im Ernstfall mithaftbar gemacht werden.

Unternehmen sollten die Lieferantenerklärungen systematisch prüfen: Sind alle Angaben vollständig und nachvollziehbar? Stimmen die Geodaten mit der angegebenen Ursprungsregion überein? Gibt es bekannte Risiken in der Herkunftsregion? Ergänzend können öffentlich zugängliche Datenbanken, Satellitenbilder oder Zertifikate herangezogen werden. Auch Rückfragen an den Lieferanten und Stichprobenkontrollen gehören zur guten Praxis.

Eine neue Erklärung ist erforderlich, wenn sich eine oder mehrere der folgenden Informationen ändern. Hierzu zählen etwa die Herkunft der Ware, Lieferant oder Produzent, Transportweg oder -mittel sowie erheblich geänderte Umstände in der Lieferkette, die die Bewertung der Entwaldungsfreiheit oder Legalität beeinflussen.