EUDR für gebrauchte Waren – Was gilt für gebrauchte Reifen und Paletten?

EUDR - Lesezeit: 8 Min

Seit Inkrafttreten der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) stehen Unternehmen, die mit Holz, Kautschuk oder deren Produkten handeln, vor neuen Herausforderungen – besonders beim Umgang mit gebrauchten Waren. Während sich die Debatte bisher auf Neuprodukte konzentrierte, sorgt der Status von Second-Hand-Artikeln wie Lkw-Reifen oder Holzpaletten zunehmend für Unsicherheit: Müssen auch sie den EUDR-Vorgaben entsprechen? Dieser Beitrag klärt, wie die EUDR gebrauchte Waren einordnet und wann die Verordnung auf gebrauchte Produkte Anwendung findet. Außerdem gibt er praktische Hinweise für Unternehmen im Umgang mit diesen Gütern.

Wichtige Fakten auf einen Blick

Nein. Wenn ein Produkt, z.B. ein Reifen oder eine Palette, bereits vor dem 29. Juni 2023 oder zuvor rechtmäßig im EU-Binnenmarkt in Verkehr gebracht wurde, entfällt eine erneute EUDR-Prüfung, auch bei Weiterverkauf, Vermietung oder Export innerhalb der EU.

Wenn sie nachträglich wesentlich verändert wird, z. B. durch den Austausch tragender Holzteile an Paletten oder das Runderneuern von Reifen mit neuem Naturkautschuk. Dann kann sie als „neues Produkt“ gelten und unterliegt erneut der EUDR-Sorgfaltspflicht.

Eine Veränderung ist wesentlich, wenn sie die Materialzusammensetzung oder Funktion des Produkts grundlegend verändert. Kleinere Reparaturen, Reinigung oder Prüfung gelten nicht als solche, umfangreiche Umbauten oder Upcycling jedoch schon.

Empfohlen wird eine lückenlose Informationssammlung zur Produkteinführung und Nutzung, z. B. Kaufdatum, Herkunftsnachweis, Seriennummern, Lieferbelege oder Wartungshistorie.

Nein. Gebrauchte Waren, die bereits ordnungsgemäß im EU-Binnenmarkt in Verkehr gebracht wurden, können grundsätzlich ohne erneute EUDR-Prüfung aus der EU ausgeführt werden – vorausgesetzt, sie wurden nicht wesentlich verändert.

Neben der Dokumentation ist eine klare Kommunikation entlang der Lieferkette entscheidend – etwa durch eindeutige Produktkennzeichnung und Angabe des Gebrauchtstatus in Rechnungen, Lieferscheinen oder digitalen Systemen.

Executive Summary

Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) verpflichtet Unternehmen, die legale und entwaldungsfreie Herkunft bestimmter Rohstoffe, etwa Holz, Kakao, Kaffee und Naturkautschuk, nachzuweisen, bevor daraus hergestellte Produkte erstmals im EU-Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden. Für die Weitergabe in der Lieferkette ist seit der Änderungsverordnung besonders zwischen Marktteilnehmern und nachgelagerten Marktteilnehmern/Händlern zu unterscheiden: Letztere übermitteln grundsätzlich keine Sorgfaltserklärung (DDS), müssen aber bestimmte Informationen vorhalten; Nicht-KMU müssen sich im EU-Informationssystem registrieren. Für gebrauchte Waren, etwa Reifen oder Paletten, gilt in der Regel nicht, wenn die Ware bereits vor dem jeweiligen Anwendungsbeginn rechtmäßig auf dem Unionsmarkt bereitgestellt wurde; zusätzlich sind relevante Produkte, die vor dem 29. Juni 2023 produziert wurden, nach Art. 1(2) nicht erfasst. Auch bei Weiterverkäufen, Vermietungen oder innergemeinschaftlichem Verbringen ist in der Regel keine erneute Prüfung erforderlich, sofern keine neue erstmalige Bereitstellung erfolgt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Produkte seither nicht wesentlich verändert wurden.

Eine wesentliche Veränderung liegt dann vor, wenn neue, EUDR-relevante Materialien eingebracht werden. Das kann etwa beim Austausch tragender Holzelemente an Paletten oder beim Runderneuern von Reifen mit frischem Naturkautschuk der Fall sein.

Wird bei Reparatur/Refurbishment neues EUDR-relevantes Material eingebracht (z. B. neue Holzkomponenten bei Paletten oder neue Naturkautschuk-Bestandteile bei runderneuerten Reifen), beziehen sich die EUDR-Pflichten typischerweise auf diese neu hinzugefügten Bestandteile. Unternehmen sollten daher Wert auf eine saubere Dokumentation der ursprünglichen Produkteinführung und Nutzung legen. Dazu zählen Nachweise des Erstkaufs, zur Herkunft, zu eventuellen Wartungsschritten oder Seriennummern. Soweit vorhanden, sollten die Referenznummer der Sorgfaltserklärung (bzw. – bei vereinfachten Erklärungen – eine Identifikationsnummer) dokumentiert werden. Die Pflicht zur Erfassung der Referenznummer trifft dabei insbesondere den ersten nachgelagerten Marktteilnehmer oder Händler in der Kette. Ebenso wichtig ist eine klare Kommunikation entlang der Lieferkette, um Neu- und Gebrauchtwaren eindeutig zu kennzeichnen und Missverständnisse zu vermeiden. So lassen sich regulatorische Risiken im Umgang mit Second-Hand-Produkten wirksam minimieren.

Gebrauchte Waren und die EUDR – ein oft übersehener Sonderfall

Handel mit gebrauchten Waren hat in Europa Tradition und gewinnt mit Ressourcenknappheit und Nachhaltigkeitszielen weiter an Bedeutung. Gerade Produkte wie Reifen, Behälter oder Transportpaletten durchlaufen regelmäßig mehrere Nutzungszyklen. Im Zuge der EUDR tritt nun Unsicherheit auf: Gilt für jeden Weiterverkauf oder Export einer Gebrauchtware die gleiche Sorgfaltspflicht wie für Neuware? Viele Unternehmen sind mit Inventaren konfrontiert, zu denen nur lückenhafte Vorabinformationen vorliegen – insbesondere dann, wenn Produkte schon vor Jahren in die EU gelangten.

Diese Unsicherheit ist in der Lieferkette allgegenwärtig. Zum einen fehlt oft Transparenz, wann genau eine Ware erstmals „in den Verkehr gebracht“ wurde. Zum anderen kennt die Praxis eine Vielzahl von Konstellationen: Produkte werden repariert, instandgesetzt oder mit Neuteilen ergänzt und dann weiterverkauft. Während die Verordnung vor allem die unmittelbare Rohstoffherkunft adressiert, taucht für Gebrauchtwaren die Frage auf, ob und wann sie als „neue“ Produkte im Sinne der EUDR gelten.

Was sagt die Verordnung zu gebrauchten Waren?

Fokus der Verordnung: Entwaldung durch Primärrohstoffe vermeiden

Ziel der Entwaldungsverordnung (Kurzform EUDR) ist es, Produkte mit Risiko für Entwaldung und Waldschädigung möglichst aus dem europäischen Binnenmarkt herauszuhalten. Dafür werden nicht nur Rohstoffe wie Soja, Kaffee, Palmöl, Rinder oder Holz, sondern auch daraus hergestellte Erzeugnisse, etwa Möbel, Papierwaren oder Reifen aus Naturkautschuk, erfasst. Im Kern verlangt die Verordnung, dass nur entwaldungsfreie Produkte innerhalb der EU in Verkehr gebracht, verkauft oder exportiert werden dürfen. Unternehmen müssen sich dabei auf nachvollziehbare Nachweise stützen, um so die Entwaldungsfreiheit der Produkte zu belegen.

Die Unternehmen sind im Regelfall verpflichtet, eine umfassende Sorgfalts- und Risikoanalyse durchzuführen. Diese umfasst unter anderem die Rückverfolgbarkeit des Rohstoffursprungs, die Einhaltung lokaler Gesetze und die Abgabe von Sorgfaltserklärungen sowie die Vorlage umfangreicher Nachweisdokumente. Die Sorgfaltspflicht gilt grundsätzlich sowohl für Neuprodukte als auch für weiterverarbeitete oder zusammengesetzte Artikel die mit den relevanten Erzeugnissen in Verbindung stehen – sofern sie erstmals auf dem Unionsmarkt platziert werden.

„Inverkehrbringen“ im Sinne der EUDR

Ein zentrales Element der EUDR ist der Begriff „Inverkehrbringen“. Laut dem Inhalt des Artikel 2 Nr. 16 der Verordnung bedeutet dies: „jede erstmalige Bereitstellung eines relevanten Produkts auf dem Unionsmarkt zum Vertrieb oder zur Verwendung.“ Maßgeblich ist also, wann ein Produkt – sei es ein Rohstoff, ein Einzelteil oder ein Fertigprodukt – erstmals im Geltungsbereich der Verordnung für den Markt bereitgestellt wird. Wurde eine Ware bereits vor Inkrafttreten der EUDR oder an anderer Stelle im Binnenmarkt rechtskonform eingeführt, gilt sie als „in Verkehr gebracht“. Eine solche Ware muss nicht erneut geprüft werden. Second-hand ist außerdem nur dann ausdrücklich vom Anwendungsbereich ausgenommen, wenn das Produkt seinen Lebenszyklus abgeschlossen hat und andernfalls als Abfall entsorgt würde.

Spätere Besitzwechsel, Weiterverkäufe, Vermietungen oder Lagerungen innerhalb der EU lösen grundsätzlich keine neue erstmalige Bereitstellung aus, sofern das Produkt bereits rechtmäßig in der EU in Verkehr gebracht wurde. Wird ein gebrauchtes Produkt hingegen nach Anwendungsbeginn erstmals aus einem Drittland in die EU eingeführt, kann dies eine erstmalige Bereitstellung darstellen.

Update Rechtsstand (Änderungsverordnung 12/2025):

Die Verordnung unterscheidet nun ausdrücklich zwischen Marktteilnehmern und nachgelagerten Marktteilnehmern (Pflichten wie Händler). Händler und nachgelagerte Marktteilnehmer übermitteln grundsätzlich keine DDS und müssen sich nicht generell von der Erfüllung der Sorgfaltspflicht vergewissern. Nicht-KMU unter ihnen müssen sich jedoch im EU-Informationssystem registrieren und dürfen relevante Erzeugnisse nur handeln/bereitstellen/ausführen, wenn sie die vorgeschriebenen Informations- und Aufbewahrungspflichten erfüllen.

Wann lösen Gebrauchtwaren typischerweise keine neue EUDR-Pflicht aus?

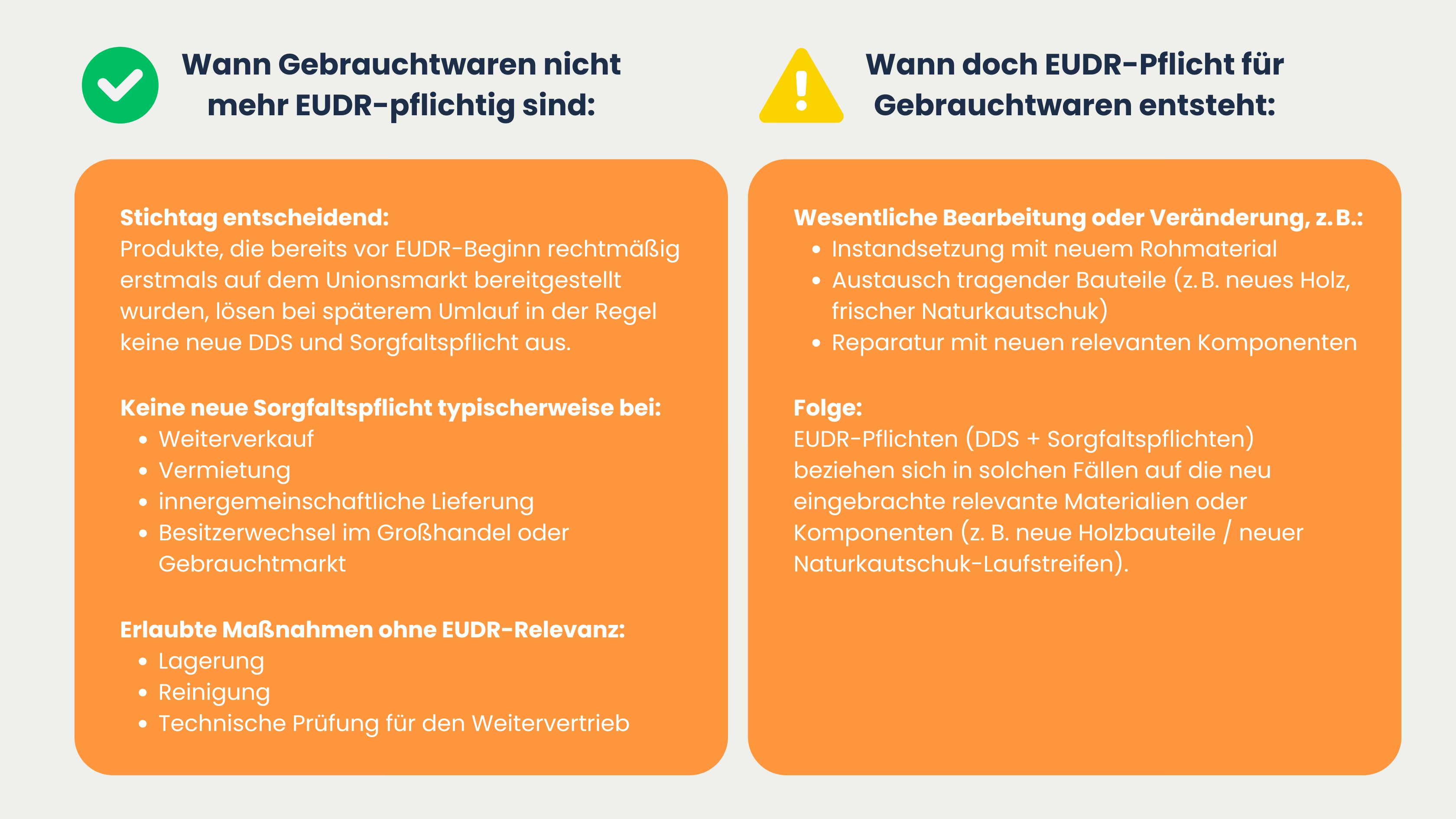

Für die Praxis bedeutet das: Produkte, die schon vor Beginn der Anwendung der EUDR (ab 30.12.2026 bzw. 30.06.2027 für Kleinst-/Kleinunternehmen) der EUDR in einem EU-Mitgliedstaat „in den Verkehr gebracht“ wurden, unterliegen keiner erneuten EUDR-Prüfung, selbst wenn sie weiterverkauft, vermietet oder exportiert werden. Dies gilt analog, wenn ein Produkt von Käufer zu Käufer wechselt, beispielsweise im Großhandel, im Gebrauchtgeschäft oder beim grenzüberschreitenden Handel von Land zu Land innerhalb der EU.

Entscheidend ist, ob zwischenzeitlich ein wesentlicher Verarbeitungs- oder Bearbeitungsschritt erfolgt ist. Wird das Produkt lediglich gelagert, gereinigt oder für den erneuten Vertrieb geprüft, bleibt es aus EUDR-Sicht weiterhin ein „gebrauchtes“ Produkt. Erst wenn im Zuge einer Instandsetzung oder Aufbereitung neue relevante Materialien oder Komponenten hinzugefügt werden (z. B. neues Holz oder neuer Naturkautschuk), können EUDR-Pflichten für diese neu eingebrachten Anteile entstehen. Reine Reinigung, Prüfung, Sortierung oder Wiederverkaufsaufbereitung ohne neue relevante Bestandteile lässt das Produkt aus EUDR-Sicht grundsätzlich im Status ‚bereits in Verkehr gebracht‘.

Fallbeispiel 1: Gebrauchte Reifen

Warum Reifen grundsätzlich EUDR-relevant sind

Reifen bestehen zu einem großen Teil aus Naturkautschuk, der im Anhang I der EUDR explizit als risikorelevant aufgeführt wird. Die jährlich weltweite Produktion von Naturkautschuk beläuft sich nach Schätzungen der International Rubber Study Group auf rund 14 Millionen Tonnen – ein Großteil davon wird in Asien geerntet. Einer Studie der Vrije Universität Amsterdam zufolge werden fünf Prozent des weltweit produzierten Naturkautschuks für Reifen europäischer Fahrzeuge verwendet – vornehmlich für Autoreifen. Da für viele Plantagenflächen gezielt Wälder gerodet wurden, stuft die EU Reifen explizit als EUDR-pflichtig ein, sofern sie erstmals in der EU vertrieben werden.

Neue Reifenimporteure müssen daher sicherstellen, dass sowohl das gewonnene Kautschukmaterial als auch die Fertigung gemäß EUDR als entwaldungsfrei und legal belegt werden kann. Die Nachweispflichten sind beträchtlich: Neben Belegen zum Ursprungsland ist auch die Rückverfolgbarkeit zur Parzelle gefragt, auf der der Kautschuk angebaut wurde.

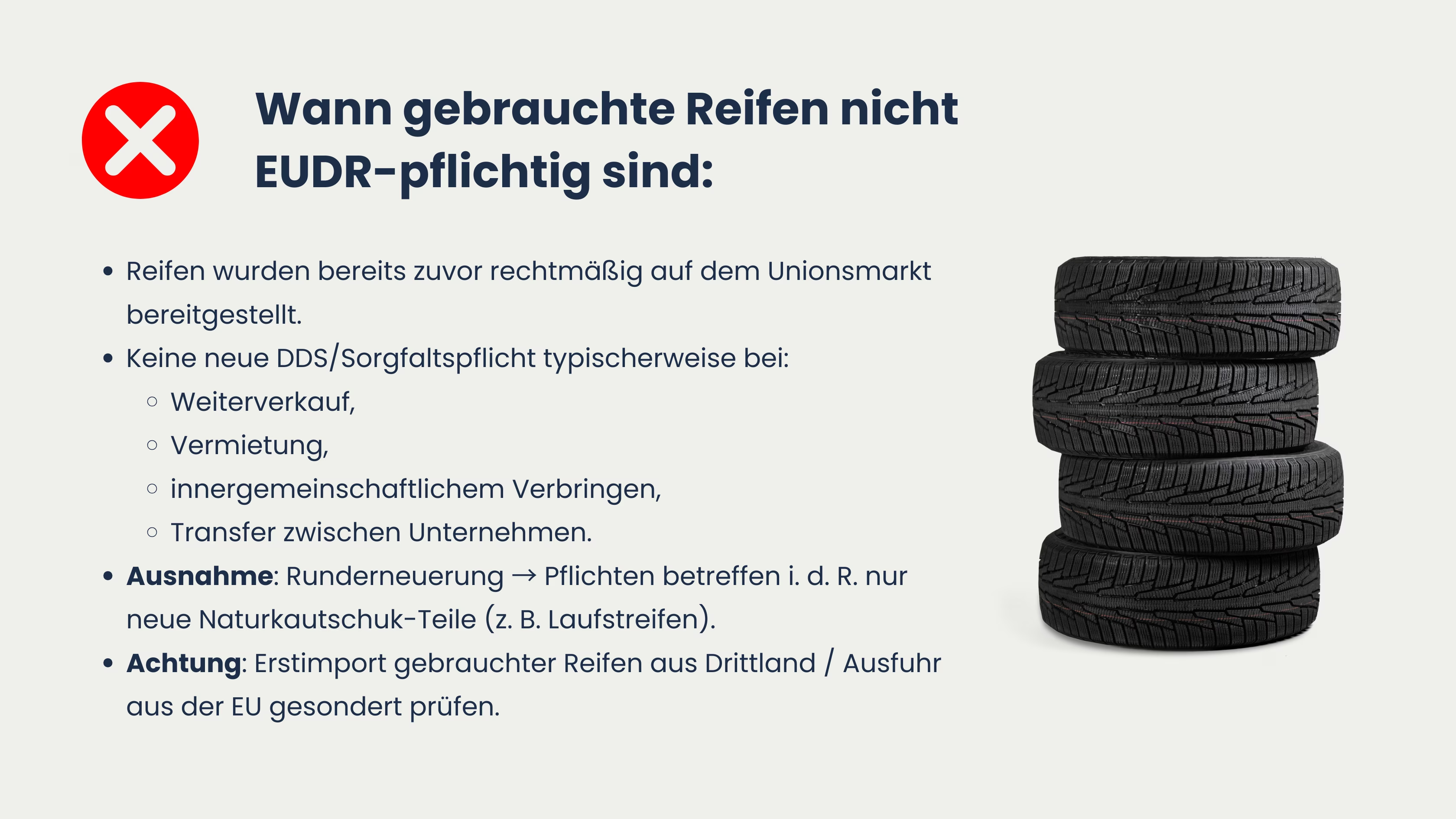

Wann gebrauchte Reifen als „nicht betroffen“ gelten

Beim Weiterverkauf gebrauchter Reifen innerhalb der EU entsteht grundsätzlich keine neue „erstmalige“ Bereitstellung, sofern die Reifen bereits zuvor rechtmäßig in der EU in Verkehr gebracht wurden. Für runderneuerte Reifen gilt nach Kommissions-Klarstellung: EUDR-Pflichten betreffen nur die neu hinzugefügten Naturkautschuk-Bestandteile (z. B. neue Lauffläche), während Casings/Karkassen als solche außerhalb des Scopes sind.

Das typische Beispiel: Ein Lkw-Fuhrpark erneuert nach drei Jahren die Bereifung und verkauft die abgenommenen Reifen an einen Gebrauchtwarenhändler oder ins europäische Ausland. Da die Reifen bereits als Neuprodukt einst importiert und versteuert wurden, läuft die Ware bei jedem weiteren Handelsvorgang als „gebraucht“ und ist aus EUDR-Sicht nicht mehr compliance-pflichtig. Diese Befreiung gilt ebenso für Reifen, die innerhalb der EU exportiert oder zwischen Unternehmen transferiert werden, solange keine weitere Verarbeitung stattgefunden hat.

Wird ein gebrauchter Reifen hingegen nach Anwendungsbeginn erstmals aus einem Drittland in die EU eingeführt, kann dies eine erstmalige Bereitstellung darstellen, dann greifen die Pflichten grundsätzlich.

Ausnahmefall: Runderneuerte Reifen

Der Umgang mit runderneuerten Reifen ist jedoch anders zu betrachten. Hierbei wird der abgenutzte Reifenunterbau („Karkasse“) aufgearbeitet, vulkanisiert und mit einer neuen Laufflächenschicht versehen. Nach der aktualisierten FAQ-Klarstellung der Kommission sind gebrauchte Karkassen und Casings grundsätzlich außerhalb des Anwendungsbereichs, während runderneuerte Reifen nur insoweit erfasst sind, wie neue Naturkautschuk-Bestandteile (z. B. neue Lauffläche, Tread) hinzugefügt werden. Entsprechend beziehen sich Sorgfaltspflichten und DDS auf diese neuen Naturkautschuk-Teile, nicht pauschal auf die gesamte Karkasse.

Für die EUDR-Einordnung ist weniger ein allgemeines ‚Wesentlichkeitskriterium‘ aus dem Zollrecht entscheidend, sondern die Frage, ob und welche neuen relevanten Naturkautschuk-Bestandteile beim Runderneuern eingebracht und anschließend als runderneuerter Reifen in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall sind die EUDR-Pflichten auf diese neuen Naturkautschuk-Teile zu beziehen. Erfolgt lediglich eine kleine Instandsetzung, ohne dass die Identität des Reifens wesentlich verändert wird, bleibt er als Gebrauchtware einzustufen. Erfolgt jedoch eine umfangreiche Runderneuerung oder Rekonstruktion, wird der Reifen als neues Produkt betrachtet und ist folglich EUDR-pflichtig. Eine detaillierte Prüfung des jeweiligen Einzelfalles ist daher geboten.

Fallbeispiel 2: Gebrauchte Paletten

Neue Paletten als Holzprodukt grundsätzlich EUDR-pflichtig

Holzprodukte nehmen im Kontext der EUDR eine zentrale Rolle ein, denn Rohholz steht als potenzieller Treiber von weltweiter Entwaldung besonders im Fokus der Regulatorik und ist einer der relevanten Rohstoffe der unter die Verordnung fällt. Transportpaletten, insbesondere die weit verbreiteten Europaletten, bestehen aus diversen Holzarten und werden in Europa in großer Menge millionenfach hergestellt, getauscht und wiederverwendet. Die Mehrzahl der in der EU kursierenden Paletten stammen aus heimischer oder europäischer Produktion. Dennoch gelangen teils auch Paletten aus außereuropäischen Quellen, etwa Asien oder Südamerika, in den Verkehr, was sich auf Lieferungen oder Einwegverpackungen zurückführen lässt.

Für neue Paletten, egal ob als Tauschpalette oder Einwegprodukt, gilt daher die volle EUDR-Sorgfaltspflicht. Hersteller und Importeure müssen die legale und entwaldungsfreie Herkunft des Holzes bereits bei der Erzeugung durch geeignete Dokumente und Erklärungen nachweisen, bevor die Paletten in der EU vertrieben oder weitergegeben werden dürfen.

Hinweis: Paletten (CN/HS 4415) sind als Verpackungsmittel nicht im Scope, wenn sie ausschließlich dazu dienen, andere Waren zu tragen, zu schützen oder zu unterstützen. EUDR-relevant werden Paletten insbesondere dann, wenn sie als eigenständiges Produkt (z. B. leere Paletten/Verpackungen als Handelsware) in Verkehr gebracht oder exportiert werden.

Gebrauchte Paletten: Wann gilt die Ausnahme im EU-Markt?

Sobald Paletten einmal als Fertigprodukt auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt wurden, etwa durch einen europäischen Hersteller oder einen Importeur, gelten sie als „in Verkehr gebracht“. Mit dieser Einführung in den Binnenmarkt gelten sie bei anschließendem Handeln, Vermieten, Tauschen oder innergemeinschaftlichem Weitergeben als gebrauchte Verpackung und sind nach FAQ- und Guidance-Klarstellung außerhalb des Anwendungsbereichs, solange sie bereits einmal zum Tragen, Schützen oder Unterstützen anderer Waren genutzt wurden und keine neuen relevanten Holzbestandteile eingebracht werden.

Dies betrifft insbesondere die weit verbreiteten Tauschnetze wie den offenen Europaletten-Pool, in dem Millionen von Paletten über Jahrzehnte hinweg im Umlauf sind. Auch Zoll und Kontrolleure erkennen an, dass für bereits einmal in Europa in den Wirtschaftskreislauf eingeführte Paletten keine neue EUDR-Sorgfaltspflicht entsteht, solange keine Veränderung an den wesentlichen Bestandteilen der Palette vorgenommen wird. Dies betrifft insbesondere Tausch-/Closed-loop-Systeme (z. B. Palettenpools): Nach der Kommissions-FAQ sind leere, bereits verwendete Verpackungen im Umlauf nicht im Scope.

Wird eine gebrauchte Palette lediglich gereinigt, geprüft, mit Markierungen versehen oder gepoolt, wird sie weiterhin als Komponentenbestandteil eines bestehenden Produkts gehandelt. Werden jedoch Holzkomponenten ersetzt (z. B. Brett, Leiste), sind nach FAQ-Klarstellung die EUDR-Pflichten auf diese neuen Holzbestandteile zu beziehen. In dem Fall ist eine DDS für die reparierte Palette abzugeben, wobei die Due Diligence nur die neuen Holzteile umfasst.

Wann Paletten doch relevant sein können

Dennoch gibt es Ausnahmen:

Reparaturen sind EUDR-relevant, soweit dabei neue Holzbestandteile eingebracht werden (z. B. Austausch von Deck- oder Tragbrettern). Dann ist eine DDS erforderlich, die Due Diligence bezieht sich jedoch nur auf die neuen Holzkomponenten. Reine Aufbereitung ohne neue Holzteile (Reinigung, Sortierung, Markierung) bleibt außerhalb des Scopes.

Bei Upcycling ist zusätzlich zu prüfen, ob das neue Produkt überhaupt unter eine in Anhang I gelistete KN-Position fällt; nur dann entstehen EUDR-Pflichten.

Hier empfiehlt sich eine genaue Untersuchung des Einzelfalls: Erfolgt die Veränderung lediglich zur Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionalität, ohne substanzielle Materialzugabe, kann rechtlich weiter von einer gebrauchten Palette gesprochen werden. Wurden jedoch neue Rohstoffe größeren Umfangs hinzugefügt und das Produkt erhält durch Umbau eine neue Funktion oder Identität, greift die EUDR-Prüfungspflicht erneut. Besonders für gewerbliche Upcycling-Anbieter ergibt sich daraus Handlungsbedarf.

Zusammenfassung: Wann sind Gebrauchtwaren EUDR-pflichtig – und wann nicht?

Entscheidungslogik für die Praxis

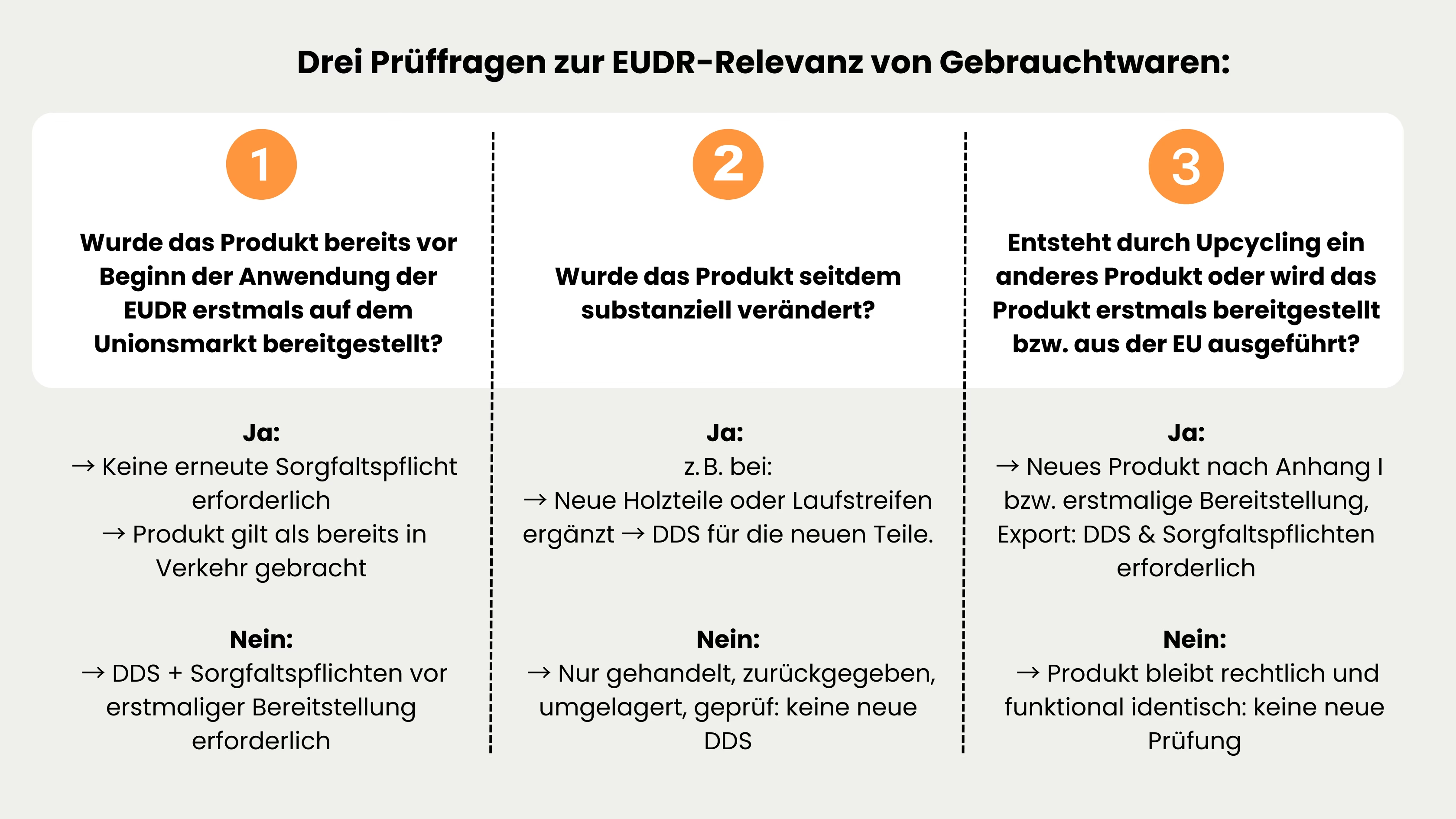

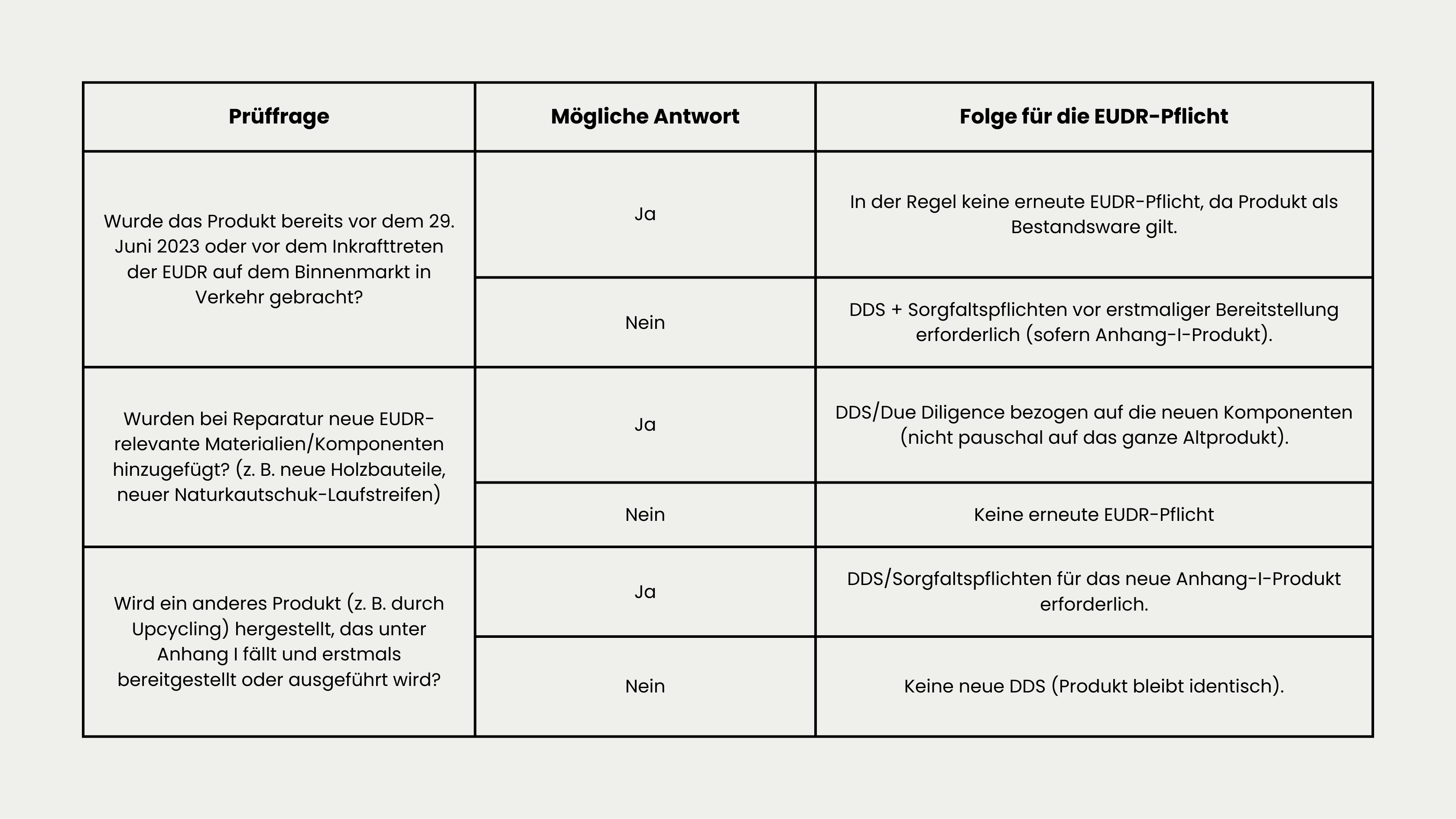

Drei wesentliche Fragen bestimmen, ob und wie die EUDR auf Gebrauchtwaren anzuwenden ist.

- Erstens ist zu klären, ob das betroffene Produkt bereits vor Beginn der Anwendung der EUDR erstmals auf dem Unionsmarkt bereitgestellt wurde. Sofern dies zutrifft, entfällt in der Regel jegliche erneute Sorgfaltspflicht und Risikoprüfung im Rahmen der Verordnung. Zusätzlich gilt: Second-hand-Produkte, die ihren Lebenszyklus abgeschlossen haben und andernfalls als Abfall entsorgt würden, fallen nach FAQ-Klarstellung nicht unter die EUDR-Pflichten. Bei Verpackungen (z. B. Paletten) ist zusätzlich zu unterscheiden, ob sie als Verpackung zur Unterstützung/Schutz einer Ware genutzt werden (dann regelmäßig außerhalb des Scopes) oder als eigenständiges Produkt gehandelt werden.

- Zweitens ist zu prüfen, ob im Verlauf neue relevante Materialien hinzugefügt wurden. In diesem Fall entstehen EUDR-Pflichten bezogen auf diese neu eingebrachten relevanten Bestandteile (z. B. neue Holzkomponenten bei Palettenreparatur oder neue Naturkautschuk-Teile bei runderneuerten Reifen). Reine Aufbereitung ohne neue relevante Materialien (Reinigung, Prüfung, Markierung, Pooling) bleibt grundsätzlich außerhalb der Pflichten.

- Drittens ist zu klären, ob durch Umbau/Upcycling ein anderes Produkt entsteht, das (i) unter eine Anhang-I-Position fällt und (ii) erstmals auf dem Unionsmarkt bereitgestellt oder exportiert wird. Dann gelten die EUDR-Pflichten – bei Reparaturen/Refurbishment regelmäßig bezogen auf die neu hinzugefügten relevanten Materialien.

Für gebrauchte Waren (z. B. Reifen oder Paletten) gilt in der Regel keine erneute EUDR-Prüfung, wenn das Produkt bereits vor Beginn der Anwendung der EUDR rechtmäßig auf dem Unionsmarkt bereitgestellt wurde und lediglich weiterverkauft, vermietet oder im Umlauf gehalten wird. Wichtig ist dabei: Eine pauschale Ausnahme allein wegen eines Produktionsdatums vor dem 29. Juni 2023 besteht nicht. Für bestimmte Holz- und Holzerzeugnisse, die vor dem 29. Juni 2023 erzeugt wurden und in den Anwendungsbereich der früheren EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) fielen, gelten vielmehr Übergangsregeln: Werden solche Erzeugnisse ab dem 30. Dezember 2026 in Verkehr gebracht, läuft die Einordnung bis zum 31. Dezember 2029 grundsätzlich weiterhin über das EUTR-Regime; ab dem 31. Dezember 2029 müssen sie dann die EUDR-Kriterien nach Artikel 3 erfüllen. Entscheidend bleibt außerdem, dass keine wesentliche Veränderung stattgefunden hat – insbesondere dürfen im Zuge von Reparatur/Refurbishment keine neuen relevanten Materialien (z. B. neue Holzkomponenten oder neue Naturkautschuk-Anteile) eingebracht worden sein, sonst entstehen Pflichten bezogen auf diese neu hinzugefügten Bestandteile.

Übersicht: Checkliste zur Umsetzung für Unternehmen

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Nachweise zur Vorverwendung dokumentieren

Große, mittlere und kleine Unternehmen, die mit Gebrauchtwaren wie Reifen oder Paletten handeln, sollten Wert auf eine lückenlose Dokumentation der Produkteinführung und Nutzung legen. Wichtig ist insbesondere, die Referenznummer der Sorgfaltserklärung bzw. Identifikationsnummer (bei vereinfachten Erklärungen) dokumentieren – insbesondere dort, wo du als erster nachgelagerter Marktteilnehmer/Händler die Ware aus einer vorgelagerten Stufe übernimmst – und die Unterlagen mindestens fünf Jahre vorhalten. Die Erfassung der Referenz- und Identifikationsnummern v. a. beim ersten nachgelagerten Akteur notwendig, nicht pauschal bei allen. Diese Informationssammlung umfasst unter anderem Angaben wie das Datum und den Nachweis des Erstkaufs, die eindeutige Herkunft aus dem EU-Binnenmarkt, gegebenenfalls vorhandene Seriennummern oder Lieferbelege sowie Beschreibungen über die bisherige Verwendung und etwaige Wartungsschritte. Der Aufbau eines zentralen Registers, in dem diese Produktinformationen hinterlegt werden, hat sich in der Praxis bereits bewährt. So lassen sich auch nach Jahren Nachweislücken minimieren und behördliche Nachfragen schnell beantworten.

Kommunikation mit Lieferanten und Kunden stärken

Genauso wichtig ist eine saubere Kommunikation entlang der gesamten Lieferkette. Unternehmen sollten Lieferanten und nachgelagerte Geschäftspartner frühzeitig und eindeutig darauf hinweisen, ob es sich um Neuware oder einen gebrauchten Artikel handelt. Dies kann im Rahmen der Rechnungsstellung, in Lieferscheinen oder technischen Produktbeschreibungen erfolgen. Bei EUDR-relevanten Vorgängen sollten außerdem DDS-Referenznummern (ggf. Verifikationsnummern) pro Charge/Transaktion im ERP und auf den Begleitdokumenten verknüpft werden, damit die Kette nachvollziehbar bleibt. Sinnvoll sind zudem klare Produktkennzeichnungen, etwa durch Barcode-Anhänger, Beschriftungen oder Eintragungen im digitalen Warenwirtschaftssystem. Nur so lassen sich Rückfragen und Missverständnisse vermeiden.

Spezielle Fälle frühzeitig prüfen

Grenzfälle wie runderneuerte Reifen, reparierte Paletten mit Austauschbrettern oder industriell instandgesetzte Komponenten sollten frühzeitig einer vertieften Prüfung unterzogen werden. Insbesondere Unternehmen, die sich auf „Refurbishing“, Upcycling oder die serienmäßige Instandsetzung von Industriegütern spezialisieren, müssen nachvollziehbar dokumentieren, welche neuen EUDR-relevanten Materialien/Komponenten eingebracht wurden (z. B. neue Holzbauteile, neuer Naturkautschuk-Laufstreifen) – denn die Pflichten knüpfen in solchen Fällen an diese neuen relevanten Bestandteile an. Im Zweifel sollte rechtzeitig fachlicher oder juristischer Rat eingeholt werden. Auch der Kontakt zu örtlichen Behörden oder dem Zoll kann ratsam sein, falls Unsicherheiten über die Einordnung einzelner Fertigungsschritte bestehen.

Fazit

Im Ergebnis lösen gebrauchte Produkte wie Reifen oder Paletten in aller Regel keine neue EUDR-Sorgfaltspflicht bzw. keine neue DDS aus, sofern sie bereits rechtmäßig auf dem Unionsmarkt bereitgestellt wurden und lediglich weiterverkauft, vermietet oder im Umlauf gehalten werden. Unternehmen sollten sich darauf jedoch nicht pauschal verlassen – insbesondere dann nicht, wenn im Zuge von Reparatur, Refurbishment oder Umbau neue EUDR-relevante Materialien/Komponenten hinzugefügt werden (z. B. neue Holzbauteile oder ein neuer Naturkautschuk-Laufstreifen). In solchen Fällen sind die Anforderungen typischerweise auf diese neuen Bestandteile zu beziehen. Entscheidend für Rechtssicherheit sind eine belastbare Produkt- und Prozessklassifizierung (inkl. Abgrenzung „Verpackung im Umlauf“ vs. „eigenständige Handelsware“), eine lückenlose Dokumentation und – soweit einschlägig – die Verknüpfung von Vorgängen mit der Referenznummer der Sorgfaltserklärung bzw. einer Identifikationsnummer sowie einer mindestens fünfjährigen Nachweisvorhaltung.

Compliance-Verantwortliche und Produktmanager sollten ihre Prozesse so ausrichten, dass EUDR-relevante Vorgänge früh erkannt und die erforderlichen Nachweise jederzeit abrufbar sind.

FAQ

Als wesentliche Veränderung gelten Bearbeitungsschritte, die die grundlegende Identität des Produkts verändern – etwa durch das Hinzufügen neuer Rohstoffe (z. B. neues Holz bei Paletten oder frischer Kautschuk bei Reifen) oder den Umbau zu einer anderen Produktart. Eine reine Reinigung oder Wartung zählt in der Regel nicht dazu.

Nein, eine geringfügige Reparatur – etwa das Ausbessern kleiner Schäden ohne den Einsatz neuen Rohmaterials – ändert den Status des Reifens nicht. Er bleibt als gebrauchte Ware von der EUDR ausgenommen. Eine vollständige Runderneuerung hingegen kann eine neue Bewertung im Einzelfall erforderlich machen.

Nein, bereits innerhalb der EU in Verkehr gebrachte Gebrauchtwaren können grundsätzlich ohne neue EUDR-Prüfung exportiert werden – solange sie seitdem nicht beträchtlich verändert oder neu zusammengesetzt wurden. Bei der Ausfuhr sind grundsätzlich die Referenz-/Identifikationsnummern gegenüber den Zollbehörden bereitzustellen. Dies gilt jedoch nicht für Ausfuhren durch nachgelagerte Marktteilnehmer.

Durch sorgfältige Dokumentation der bisherigen Verwendung, genaue Klassifizierung gebrauchter Produkte und transparente Kommunikation entlang der Lieferkette lassen sich ungewollte Compliance-Risiken weitgehend vermeiden.

Ja, je größer der Anteil an neuem, EUDR-relevanten Material bei der Wiederaufbereitung eines Produktes ist, desto eher wird es als neues Produkt eingestuft und ist somit EUDR-pflichtig. Gebrauchte Produkte ohne substanzielle Materialzugaben bleiben im Regelfall ausgenommen.