Wald, landwirtschaftliche Flächen und die rechtliche Definition: Wann fällt eine Fläche unter die EUDR?

EUDR - Lesezeit: 6 Min

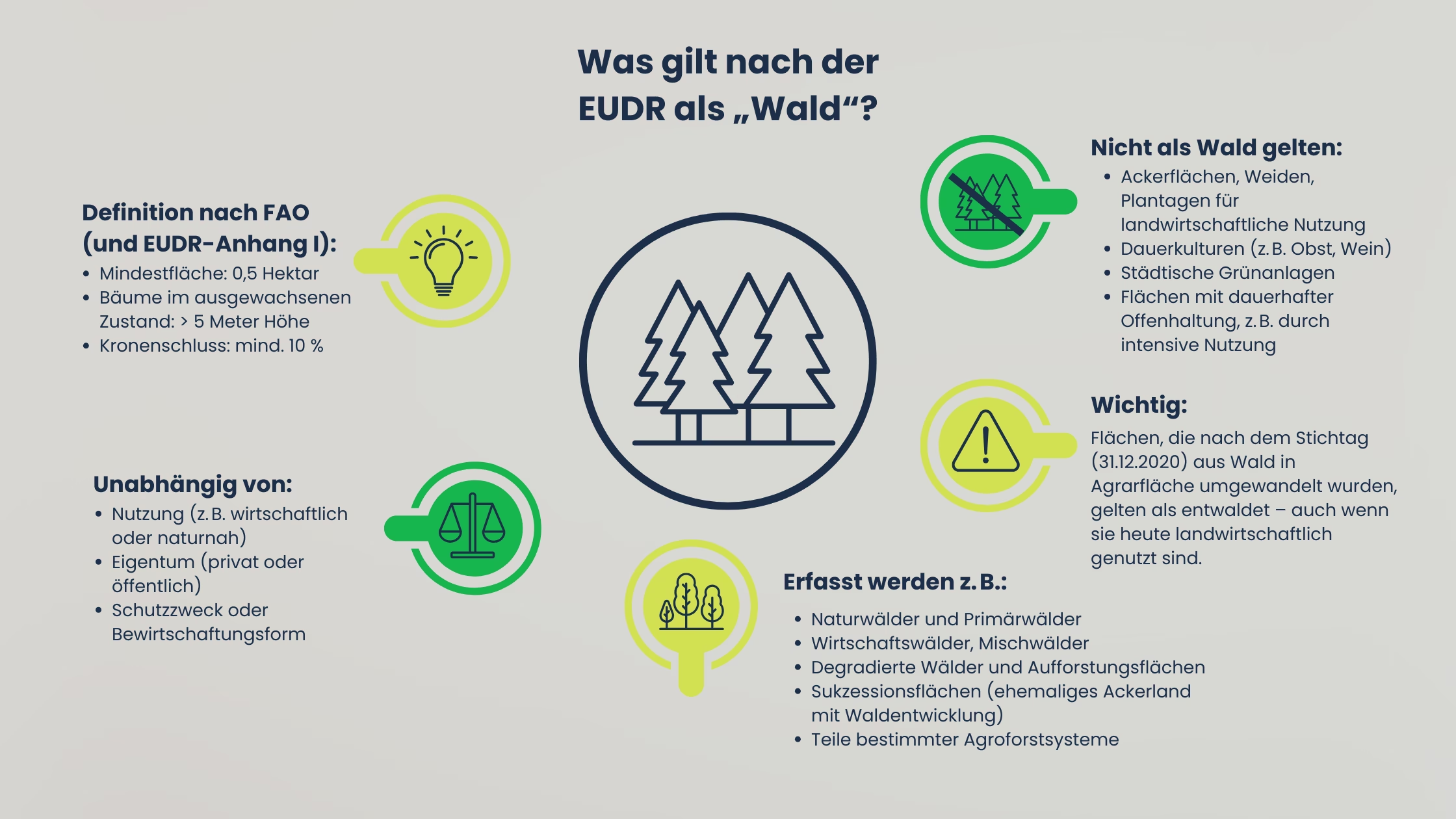

Die Verschärfung der globalen Klimapolitik und die zunehmenden Anforderungen an nachhaltige Unternehmensführung stellen Betriebe in der Europäischen Union vor neue Herausforderungen. Allen voran nimmt die EU-Verordnung gegen Entwaldung, die sogenannte *European Union Deforestation Regulation (EUDR), eine Schlüsselrolle ein. Mit Inkrafttreten der EUDR werden europäische und internationale Lieferketten auf die Probe gestellt – insbesondere dann, wenn es um Produkte aus Wald- und Agrargebieten geht. Kernanliegen der EUDR ist es, den Import, Handel und Vertrieb von Produkten auf dem EU-Binnenmarkt zu unterbinden, die auf Flächen produziert wurden, die zu unrecht entwaldet wurden. Waldschädigung soll damit reduziert werden. Damit rückt der Ursprung – die „Flächenherkunft“ – von Rohstoffen wie Soja, Palmöl, Holz, Kaffee oder Kakao stärker ins Zentrum unternehmerischer Sorgfaltspflichten. Ein wesentlicher Stolperstein für Unternehmen ist die *EUDR Walddefinition*, die an nationale und internationale Abgrenzungen anknüpft, jedoch weiter gefasst ist, als viele Marktteilnehmer bislang angenommen haben. Was gilt nach der EUDR tatsächlich als „Wald“? Wann wird eine agrarisch genutzte Fläche unter die Anforderungen zur Entwaldungsfreiheit gefasst? Inhalt des folgenden Beitrags ist, wie Wald, landwirtschaftliche Flächen und verschiedene Nutzungsweisen unter der EUDR zu bewerten sind.

Die wichtigsten Fakten

Wenn sie mind. 0,5 ha groß ist, Bäume über 5 m hoch sind und mind. 10 % Kronenschluss besteht – unabhängig von Nutzung oder Zustand.

Wenn sie nach dem 31. Dezember 2020 aus ehemals bewaldeter Fläche hervorgegangen ist.

Nicht-Wald sind z. B. Ackerflächen, Obstplantagen oder Weideland ohne Waldstruktur. Entscheidend sind Baumhöhe, Dichte und Fläche.

Alle: Natur-, Wirtschafts-, Misch- und degradierte Wälder sowie aufgeforstete Flächen – sofern sie die Strukturkriterien erfüllen.

Ja – auch Flächen in der EU unterliegen den Vorgaben, wenn dort Wald nach dem Stichtag gerodet oder geschädigt wurde.

Executive Summary

Die EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) stellt Unternehmen vor neue Anforderungen hinsichtlich der Herkunft ihrer Rohstoffe. Ziel der EUDR ist es, sicherzustellen, dass Produkte wie Holz, Soja, Kaffee, Kakao oder Palmöl, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, nicht auf Flächen erzeugt wurden, die nach dem Stichtag 31. Dezember 2020 entwaldet oder ökologisch geschädigt wurden. Dabei spielt die Definition von „Wald“ eine zentrale Rolle: Entscheidend sind nicht Nutzung oder Eigentum, sondern rein strukturelle Merkmale wie eine Mindestgröße von 0,5 Hektar, eine Baumhöhe von über fünf Metern und mindestens zehn Prozent Kronenschluss – unabhängig davon, ob es sich um Natur-, Wirtschafts- oder Aufforstungsflächen handelt. Auch landwirtschaftlich genutzte Flächen geraten in den Fokus, wenn sie nach dem Stichtag durch Umwandlung aus Wald hervorgegangen sind. In solchen Fällen gelten die dort erzeugten Produkte als nicht entwaldungsfrei und unterliegen umfassenden Nachweispflichten. Die EUDR erfasst dabei sowohl Import- als auch EU-intern erzeugte Waren und verlangt eine lückenlose Rückverfolgung der Flächenherkunft über moderne Geodaten, amtliche Dokumentationen und digitale Monitoringtools. Unternehmen müssen ihre Lieferketten daher systematisch auf Risiken prüfen, historische Nutzungen belegen und gegebenenfalls rechtliche oder technische Unterstützung hinzuziehen, um Compliance zu gewährleisten und Sanktionen zu vermeiden.

Die EUDR und der Begriff „Wald“ – Was ist gemeint?

Die rechtliche Definition von „Wald“, wie sie die EUDR vorgibt, ist für die Feststellung der Entwaldungsfreiheit entscheidend. Dabei bleibt der Begriff auf europäischer Ebene uneinheitlich und erfordert eine genaue Auslegung sowie Kenntnis der praxisrelevanten Fallstricke.

EUDR-Definition von Wald – kein einheitlicher EU-Waldbegriff

Die EUDR erhebt keinen eigenen, verbindlichen Waldbegriff, sondern verweist im Kern auf die international gebräuchliche Definition der FAO (Food and Agriculture Organization). Nach dieser Definition liegt Wald vor, wenn eine Fläche mindestens 0,5 Hektar groß ist und die Bäume auf ihr im ausgewachsenen Zustand höher als fünf Meter werden und eine Kronenbedeckung von mindestens 10 Prozent erreichen. Diese Schwellenwerte sind bereits Gegenstand intensiver Diskussionen, denn sie umfassen zahlreiche Flächentypen, die viele Unternehmer bislang nicht als „Wald“ betrachtet hätten. Sie unterscheidet nicht zwischen wirtschaftlich genutztem und naturnahem Wald, sofern die Flächen nicht „vorübergehend entwaldet“ (zum Beispiel nach einer Brandrodung oder Holzernte, aber mit anschließender Wiederbewaldung) werden. Somit fällt auch ein aufgeforsteter Bestand, der die genannten Mindestparameter (Größe, Höhe, Kronenschluss) erfüllt, grundsätzlich unter die EUDR-Walddefinition.

Welche Waldtypen sind in der EU-Verordnung betroffen?

Nach der EUDR Walddefinition sind nahezu alle Waldtypen relevant – unabhängig von der Eigentumsform, Nutzungsintensität oder dem Schutzzweck. Darunter fallen Naturwälder, Wirtschaftswälder, Mischwälder, degradierte Wälder und auch bestimmte Aufforstungsflächen. Es spielt keine Rolle, ob es sich um Primärwald oder bereits mehrfach bewirtschafteten Sekundärwald handelt. Entscheidend ist ausschließlich das Vorliegen der Strukturmerkmale: Flächengröße, Baumhöhe, Kronenschluss.

Exemplarisch betrifft dies Waldflächen, die zum Holzeinschlag, zur Produktion von Zellstoff, Möbelholz oder Holzwerkstoffen genutzt werden – ebenso wie Flächen, die natürlichen Ursprungs sind und gar keiner intensiven Nutzung unterliegen. Sogar bestimmte Agroforstsysteme oder aufgegebene landwirtschaftliche Flächen, auf denen sich eine natürliche Sukzession zu Wald vollzogen hat, können gegebenenfalls als „Wald“ im Sinne der EUDR eingestuft werden. In der EU gibt es rund 160 Millionen Hektar Wald, was einer weltweiten Waldfläche von 4 % entspricht und der laut EUDR als Wald zu klassifizieren wäre. Sie bedecken 39 % der Fläche der EU, und auf die sechs Mitgliedstaaten mit den größten Waldflächen (Schweden, Finnland, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen) entfallen zwei Drittel der Waldfläche der EU. Damit deckt die Regelung de facto alle Kernwälder Europas und viele angrenzende Waldtypen ab – mit entsprechender Tragweite für Unternehmen entlang der vor- und nachgelagerten Lieferkette.

Was zählt nicht als Wald?

Flächen, auf denen dauerhaft keine geschlossene Baumschicht heranwächst oder auf denen intensive Dauerbewirtschaftung eine natürliche Waldstruktur unterbindet, werden typischerweise nicht als „Wald“ gewertet. Zu diesen Nicht-Waldflächen zählen Ackerland, Weideland, Plantagen für landwirtschaftliche Kulturen (außer forstwirtschaftlich genutzte Gehölzpflanzungen), Dauerkulturen wie Obst- und Rebanlagen oder auch urbane Grünanlagen. Wird beispielsweise eine Fläche nach dem Stichtag in landwirtschaftliche Nutzung überführt, gilt dies jedoch ausdrücklich als „Entwaldung“ im Sinne der EUDR und unterliegt folglich den entwaldungsfreien Anforderungen an die Flächenherkunft. Ein Sonderfall sind forstwirtschaftliche Baumschulen oder Weihnachtsbaumplantagen, die je nach Struktur und Dauerhaftigkeit differenziert betrachtet werden müssen. Entscheidend ist stets der Einzelfall, was Planungssicherheit voraussetzt und rechtliche Beratung erforderlich machen kann.

Landwirtschaftliche Flächen und EUDR – wann werden sie relevant?

Landwirtschaftliche Flächen stehen im Zusammenhang mit der EUDR immer dann im Fokus, wenn Flächenumwandlungen („conversion“) nach dem 31. Dezember 2020 vollzogen wurden oder geplant sind. Die Frage, wann eine Agrarfläche unter die EUDR fällt oder nicht, ist daher eng an die Nutzungshistorie und Flächenherkunft geknüpft.

Umnutzung ist entscheidend

Der aus unternehmerischer Sicht kritischste Faktor bei der Flächenherkunft ist die sogenannte Umnutzung, also die Änderung der Flächennutzung von Wald zu Acker oder Weide. Hat nach dem Stichtag eine Rodung oder Degradierung stattgefunden und wurde die Fläche anschließend landwirtschaftlich genutzt, sind darauf erzeugte Produkte von der EUDR erfasst und gelten nur dann als entwaldungsfrei, wenn die Konversion vor Ablauf des Stichtags lag. Als praktische Beispiele lassen sich brasilianische Sojafarmen anführen, auf deren Flächen vor 2021 noch Wald vorhanden war und die nach Rodung nun Agrarrohstoffe für den Export nach Europa produzieren. Gleiches gilt für den Anbau von Kakao in Westafrika auf Flächen ehemaliger Waldgebiete. Nur Produkte von landwirtschaftlich genutzten Flächen, deren Nutzung bereits vor dem Stichtag bestand, dürfen künftig ohne EUDR-relevante Nachweise am EU-Markt platziert werden.

Die European Commission betont in ihrer FAQ zur EUDR ausdrücklich: Wenn eine Waldfläche nach dem Stichtag zur landwirtschaftlichen Fläche konvertiert wird, sind sämtliche Erzeugnisse von der Landfläche EUDR-pflichtig und gelten somit nicht als entwaldungsfrei. Die Flächenherkunft samt Zeitstempel der Nutzung wird damit zum Dreh- und Angelpunkt der Compliance.

EUDR-relevante Kulturen und Rohstoffe

Nicht jede landwirtschaftliche Kultur fällt unter die EUDR. Die Verordnung fokussiert sich aktuell insbesondere auf Rohstoffe wie Palmöl, Soja, Holz, Kaffee, Kakao, Kautschuk und Rinder sowie daraus hergestellte relevante Erzeugnisse und Produkte (etwa Rindfleisch, Ledererzeugnisse oder aus Holz gefertigte Waren). Die oben genannten Kulturen machen jedoch bereits heute einen Großteil globaler Entwaldungsursachen aus. Das bedeutet, dass etwa ein Unternehmen, das Kaffee oder Kakao aus Kolumbien, Soja aus Argentinien, Palmöl aus Indonesien oder Leder aus Brasilien bezieht, in Verkehr bringt oder vermarktet, konsequent nachweisen muss, dass die Produkte von Flächen ohne Entwaldung nach dem Stichtag stammen. Die EUDR verpflichtet so explizit zu einer Herleitung der Flächenherkunft bis auf das konkrete Ursprungsgebiet zurück.

Keine Pflicht bei bestehender Agrarnutzung vor dem Stichtag

Agrarflächen, die bereits vor dem Stichtag 31. Dezember 2020 im Sinne der EUDR eindeutig als landwirtschaftliche Nutzfläche klassifiziert waren und auf denen seither keine Umwandlung von Wald stattgefunden hat, gelten als „entwaldungsfrei“. Für solche Flächen besteht keine Pflicht zur nachträglichen Entwaldungsfreiheit, sofern dies dokumentiert werden kann. Die praktische Organisation des Nachweises erfolgt meist über eine Kombination aus Geolokalisierungsdaten wie Satellitendaten, Fernerkundung und staatlichen Katasterangaben. Besonders hilfreich ist der Rückgriff auf historische Luftbilder, mit denen sich die Nutzung bereits vor dem Stichtag gut belegen lässt. Unternehmen sollten hierbei Wert auf Transparenz, Plausibilität und Aktualität der Dokumentation legen, um spätere Beanstandungen auszuschließen.

Müssen auch in der EU erzeugte Produkte entwaldungsfrei sein?

Die Reichweite der EUDR ist ausdrücklich global: Sie erfasst sämtliche Produkte, die auf dem europäischen Binnenmarkt angeboten oder exportiert werden sollen, unabhängig davon, in welchem Land sie ursprünglich erzeugt worden sind.

Herkunftsland spielt keine Rolle

Weder das Ursprungsland, noch der Hauptproduktionsort sind für die Anwendbarkeit der EUDR ausschlaggebend. Entscheidend ist vielmehr der Ort der Flächenherkunft und die Frage, ob dort nach dem 31. Dezember 2020 eine Entwaldung oder Walddegradierung (etwa durch großflächige Einschläge, Flächenbrände oder sonstige ökologische Schädigungen) erfolgt ist. Das heißt: Produkte, die aus polnischen, deutschen, französischen oder italienischen (Forst-)Betrieben stammen, unterliegen gleichermaßen den Nachweispflichten bezüglich ihrer entwaldungsfreien Herkunft. Insbesondere betrifft dies Holzprodukte (Rundholz, Schnittholz, Möbel), aber auch Agrarrohstoffe wie Soja, Mais oder Rindfleisch, falls diese nach dem Stichtag auf gerodeten Waldflächen angebaut oder erzeugt wurden.

Beispiele zur Verdeutlichung

Ein deutsches Sägewerk etwa, das Fichtenstämme von einem Waldbesitzer erwirbt, muss nachweisen, dass das betroffene Waldstück am Stichtag existent war, mindestens die EUDR-Strukturmerkmale erfüllte und seitdem keiner Umwandlung unterlag. Die gleiche Sorgfaltspflicht besteht für eine deutsche Schokoladenfabrik, die Kakaomasse aus der Elfenbeinküste importiert. Unabhängig von Zertifikaten wie FSC, PEFC oder UTZ verlangt die EUDR dokumentierte Flächenherkunft und Daten zur nachhaltigen Nutzung über den gesamten Produktionszyklus hinweg. Auch bei innergemeinschaftlicher Lieferung (z.B. aus Schweden nach Deutschland) sind Unternehmen verpflichtet, die EUDR-konforme Herkunft der Holzrohware auf Basis konkreter Flächenreferenzen transparent zu machen. Eine Ausnahme gibt es nicht; auch staatliche Schutzflächen (etwa in Natura-2000-Gebieten) sind von der Nachweisführung betroffen, sofern dort Einschlag oder Produktentnahme vorgesehen ist.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Die Vorschriften der EUDR sowie die strengen Fristen für die Umsetzung verlangen von Unternehmen ein systematisches, ganzheitliches Herangehen. Eine lückenlose Verfolgung der Flächenherkunft und die Sicherstellung der EUDR-Entwaldungsfreiheit werden so zum strategischen Erfolgsfaktor in der Lieferkette.

Analyse der Lieferkette beginnt mit der Flächenherkunft

Unternehmen sollten ihre gesamte Lieferkette (eigene Produktion, Zulieferer, Zwischenhändler) im Hinblick auf die Flächenherkunft systematisch erfassen. Dies erfordert, die Agrar- und Waldflächen aller (Vor-)Lieferanten zu identifizieren, Nutzungshistorien zu dokumentieren und sie hinsichtlich etwaiger Umnutzungen (Conversion Events) seit dem Stichtag zu prüfen. Wer im Importgeschäft tätig ist, muss zusätzlich lokale Regulierungen und Besitzverhältnisse vor Ort berücksichtigen und seine Lieferanten zu geltenden Standards verpflichten. In der Praxis empfiehlt es sich, mit dem Aufbau einer „Flächenherkunfts-Datenbank“ zu beginnen, in der alle unmittelbar und mittelbar genutzten Flächen, die Herkunft der Rohstoffe sowie die Nutzungshistorie transparent erfasst werden. Ergänzende Verträge mit Lieferanten können helfen, die Herausgabe entsprechender Nachweise und die EUDR-Konformität zu gewährleisten.

Einsatz digitaler Tools zur Flächenverifikation

Gerade bei global diversifizierten Lieferketten gewinnen digitale Werkzeuge zur Überprüfung der Flächenherkunft enorm an Bedeutung. Plattformen wie Global Forest Watch arbeiten mit modernsten Fernerkundungsdaten – dazu zählen hochaufgelöste Satellitenbilder, Drohnenbefliegungen und GIS-basierte Monitoringtools. Sie ermöglichen es, Flächen dynamisch, tagesaktuell und mit hoher Präzision zu überwachen und damit die Nachweispflichten der EUDR effizient zu erfüllen. Auch im EUDR-Modul der lawcode Suite haben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe von Geo-Daten die Anbaufläche Ihrer Rohstoffe zu dokumentieren. Zunehmend setzen Unternehmen auch auf blockchainbasierte Trackinglösungen, mit denen sich Wertschöpfungsstufen und Lieferwege automatisiert dokumentieren lassen. Die Europäische Union wird zudem ein zentrales Datenbank- und Berichtstool zur Verfügung stellen, in dem sämtliche Nachweise zur Flächenherkunft und EUDR-Entwaldungsfreiheit hochgeladen werden müssen. Digitale Integration verringert dabei den Aufwand, senkt Fehlerquellen und ermöglicht schnelle, revisionssichere Überprüfungen.

Was tun bei Unsicherheiten?

Gerade im Grenzbereich zwischen Wald und landwirtschaftlicher Fläche, bei Umnutzungstatbeständen oder historisch unsicher dokumentierten Flächen raten Experten zu einer individuellen rechtlichen Prüfung und Abstimmung mit spezialisierten Beratern. Unsicherheiten lassen sich durch eine proaktive Kommunikation mit Behörden, die Beantragung von amtlichen Bestätigungen über die Flächennutzung oder durch die Hinzuziehung unabhängiger Gutachter ausräumen. Unternehmen sollten jeden bedenklichen Fall konkret dokumentieren (beispielsweise durch Luftbildvergleiche, Satellitenreferenzen, amtliche Registerauszüge, Gutachten) und bereits heute verbindliche Vereinbarungen mit ihren Lieferanten zur Klärung der Flächenherkunft treffen. Wo keine abschließenden historischen Daten verfügbar sind, sollten die relevantesten Indizien kombiniert, widerspruchsfrei aufbereitet und aktiv offengelegt werden.

Fazit und Ausblick

Der rechtliche Rahmen der EUDR ist ambitioniert und zwingt Unternehmen zum Umdenken in Bezug auf ihre Rohstoffbeschaffung und Prozessgestaltung. Die Definition von Wald nach EUDR-Standard ist dabei bewusst weit gefasst und verlangt tiefgreifende Sorgfaltserklärungen bezüglich der Flächenherkunft und Entwaldungsfreiheit. Vor dem Hintergrund der EUDR müssen Unternehmen akzeptieren, dass nicht nur klassische, naturnahe Wälder, sondern auch viele bewirtschaftete oder wiederbewaldete Flächen als „Wald“ gelten. Bereits kleinere Umnutzungen oder Rodungen nach dem Stichtag führen dazu, dass die gesamte Ernte und Produktion von diesen Flächen mit Nachweispflichten und Exportverboten belegt wird. Die gesetzlichen Abgrenzungen sind dabei strikter und umfassender, als viele Marktteilnehmer zunächst annehmen.

Jetzt gilt es, bestehende Lieferketten und Flächenportfolios zu prüfen, klare Verantwortlichkeiten für die Flächendatenerfassung einzuführen und digitale Monitoringwerkzeuge strategisch einzusetzen. Schnelles Handeln ist angebracht: Denn die Umsetzungsfristen der EUDR laufen, und der Aufbau von Nachweissystemen und die Dokumentation der Walddefinition, Flächenherkunft und Entwaldungsfreiheit erfordern Zeit und Ressourcen. Unternehmen, die Fristen versäumen, laufen erhebliche Risiken – von Bußgeldern bis hin zum Ausschluss aus dem EU-Binnenmarkt. Konkret empfohlen wird, offene Flächenherkunftsfragen proaktiv zu adressieren, Lieferantenpartnerschaften auf neue Sorgfaltspflichten umzustellen, Risikobewertungen durchzuführen und sich fortlaufend über Änderungen im EUDR-Regelwerk zu informieren.

FAQ

Die EUDR übernimmt die Walddefinition der Food and Agriculture Organization (FAO): „Wald“ ist jede Fläche von mindestens 0,5 Hektar mit Bäumen, die im ausgewachsenen Zustand höher als fünf Meter sind und deren Kronendach eine Mindestbedeckung von 10 Prozent aufweist. Entscheidend ist nicht die Nutzung, sondern die tatsächliche Struktur der Fläche.

Über die Analyse historischer und aktueller Flächenherkunftsdaten (z.B. Geolokalisierung, Kataster, Satellitenbilder, Luftaufnahmen), ergänzt um präzise Lieferketten- und Herkunftsdokumentationen. Digitale Monitoringtools und amtliche Bestätigungen erhöhen die Nachweissicherheit erheblich.

Wer Produkte aus nicht-entwaldungsfreien Quellen einführt, muss mit behördlichen Sanktionen, Bußgeldern, Rückrufen und im Extremfall mit einem Vertriebsverbot auf dem EU-Binnenmarkt rechnen. Außerdem können Reputationsschäden und zivilrechtliche Ansprüche drohen.

Nein. Die EUDR findet auch Anwendung für in der EU erzeugte Produkte sowie für Importe. Entscheidend ist allein die Einhaltung der Entwaldungsfreiheit auf sämtlichen Ursprungsflächen seit dem 31. Dezember 2020.