EUDR-Länder-Benchmarking: Wie die EU Herkunftsländer künftig risikobewertet – und was das für Unternehmen bedeutet

EUDR - Lesezeit: 8 Min

Mit der EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) verschärft die Europäische Union die Anforderungen an Unternehmen, die entwaldungsrelevante Rohstoffe wie Soja, Kaffee, Palmöl, Kakao, Rindfleisch, Holz oder Kautschuk importieren oder damit handeln. Ein zentrales Instrument ist das geplante Länder-Benchmarking-System: Es soll Herkunftsländer künftig nach ihrem Entwaldungsrisiko einstufen und Unternehmen so dabei helfen, ihre Sorgfaltspflichten risikobasiert umzusetzen. Zwar ist das System noch in Entwicklung, doch schon jetzt zeigt sich: Die künftige Einstufung wird konkrete Auswirkungen auf die Due-Diligence-Prozesse haben. Dieser Beitrag erklärt, wie das Benchmarking funktioniert, welche Kriterien die EU anlegt und wie sich Unternehmen heute schon strategisch vorbereiten können.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

Um Unternehmen eine risikobasierte Umsetzung ihrer Sorgfaltspflichten zu ermöglichen und die Kontrolle auf Hochrisikogebiete zu fokussieren.

Sie müssen umfassendere Prüfungen, Nachweise und Dokumentationen erbringen – unabhängig von der Menge der gehandelten Rohstoffe.

Nein, sie vereinfacht zwar die Pflichten, entbindet aber nicht von der Verantwortung zur Risikoabschätzung und Dokumentation.

Es gilt automatisch als Standardrisikoland, was die vollständige Anwendung aller Sorgfaltspflichten bedeutet.

Executive Summary

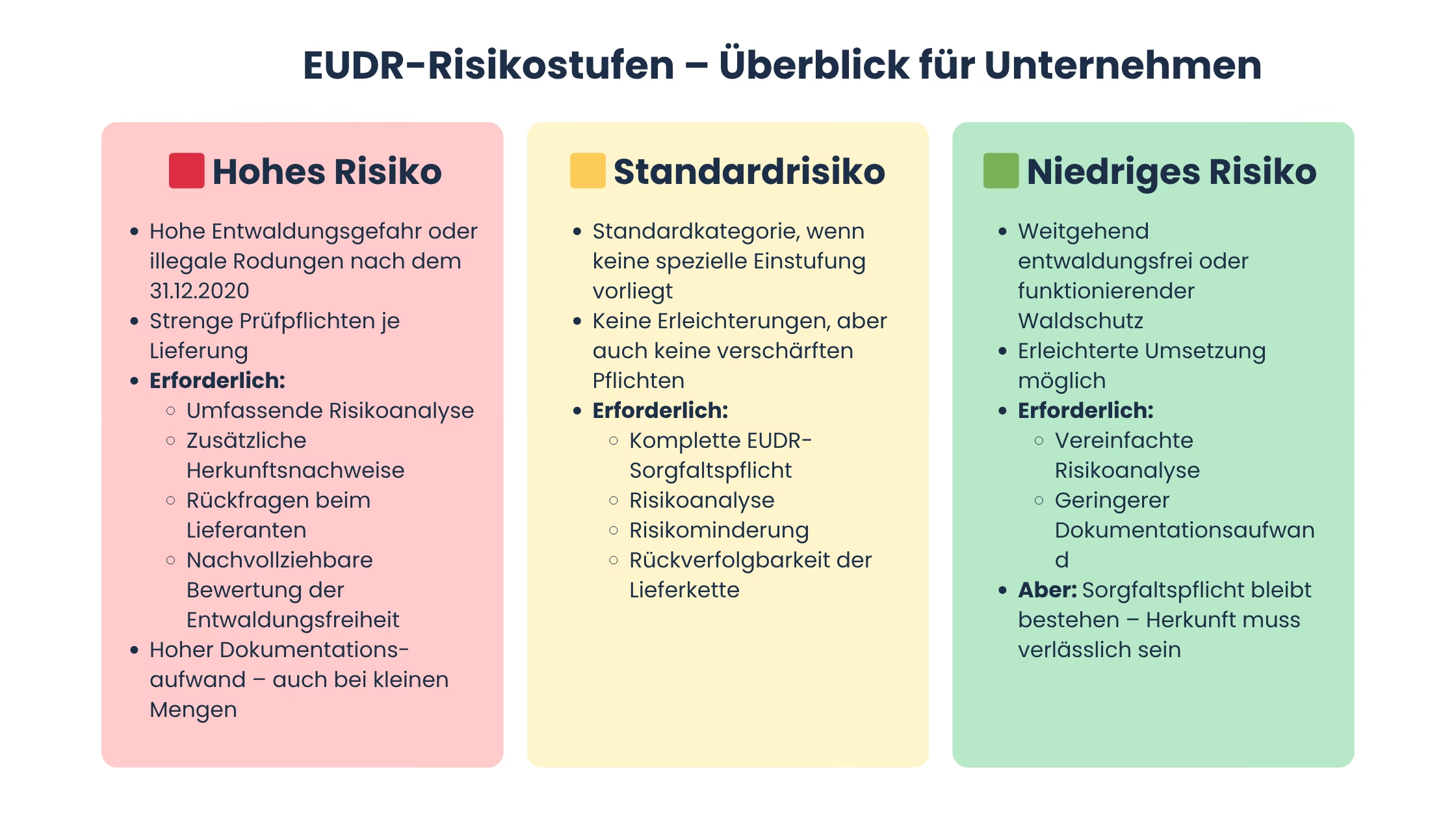

Mit dem Länder-Benchmarking-System der EU-Kommission nimmt die Umsetzung der Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) konkrete Form an. Erstmals werden Herkunftsländer von Rohstoffen wie Soja, Kaffee, Kakao, Palmöl, Holz, Rindfleisch oder Kautschuk offiziell in drei Risikostufen eingeteilt: niedrig, standard und hoch. Diese Einstufung hat direkte Auswirkungen auf Unternehmen, denn sie bestimmt, wie umfassend die Sorgfaltspflichten erfüllt werden müssen, insbesondere bei Risikoanalysen, Dokumentation und Rückverfolgbarkeit. Während bei Lieferungen aus Hochrisikoländern deutlich strengere Prüfpflichten gelten, erlaubt die Einstufung als Niedrigrisiko eine vereinfachte Umsetzung – ohne die Verantwortung gänzlich aufzuheben. Das Benchmarking soll regelmäßig überprüft und angepasst werden, sodass Unternehmen ihre Lieferketten und Compliance-Prozesse laufend aktuell halten müssen. Wer jetzt beginnt, Herkunftsländer systematisch zu erfassen, interne Prozesse flexibel zu gestalten und Lieferanten in Risikoregionen enger einzubinden, verschafft sich einen wichtigen Vorsprung bei der EUDR-Umsetzung. Der Beitrag erklärt die Funktionsweise des Benchmarking-Systems, die Unterschiede der Risikostufen und gibt konkrete Empfehlungen für die betriebliche Praxis.

Was ist das EUDR-Benchmarking-System?

Risikoeinstufung von Herkunftsländern für Rohstoffe

Das Benchmarking-System der EU Deforestation Regulation unterstützt Unternehmen dabei, besser einzuschätzen, aus welchen Ländern ein erhöhtes Risiko für Entwaldung oder Waldschädigung besteht. Dabei berücksichtigt die EU nicht nur die direkte Abholzung, sondern auch, ob Gesetze zum Umwelt- und Waldschutz im jeweiligen Land eingehalten werden. Im Mai 2025 hat die EU-Kommission erstmals eine offizielle Länderliste veröffentlicht. Diese stuft Herkunftsländer in drei Risikokategorien ein: geringes Risiko, Standard Risiko und hohes Risiko. Ziel ist es, die Sorgfaltspflichten der Unternehmen risikobasiert auszurichten – also mit größerem Aufwand dort, wo das Risiko besonders hoch ist. Für Unternehmen bringt das mehr Klarheit: Wer etwa Rohstoffe wie Kaffee, Kakao oder Holz aus Ländern wie Brasilien, Vietnam oder der Elfenbeinküste bezieht, kann die jeweilige Einstufung nun direkt einsehen und seine Due-Diligence-Pflichten entsprechend anpassen. So lassen sich Ressourcen gezielter einsetzen ohne dass die Sorgfaltspflicht ganz entfällt.

Wichtig bleibt: Auch für Länder mit geringem Risiko sind gewisse Pflichten einzuhalten. Die Einstufung entlastet Unternehmen aber bei der Tiefe der Risikoanalyse und der Dokumentation. Damit schafft das Benchmarking-System einen wichtigen Rahmen für mehr Rechtssicherheit und Effizienz in der Umsetzung und Einhaltung der EUDR.

Drei Risikostufen: Hoch, Standard, Niedrig – was bedeuten diese Informationen konkret?

Das Länder-Benchmarking der EU-Kommission teilt Herkunftsländer und -gebiete in drei Risikostufen ein: hohes Risiko, Standardrisiko und niedriges Risiko. Diese Einstufung hat direkte Auswirkungen darauf, wie umfangreich Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten erfüllen müssen – etwa bei der Risikoanalyse, der Datenbeschaffung und der internen Dokumentation.

- Hochrisiko:

Länder mit dem Label „hohes Risiko“ gelten als besonders anfällig für Entwaldung oder illegale Rodungen. Die EU geht in diesen Fällen davon aus, dass dort relevante Rohstoffe häufig von Flächen stammen, die nach dem Stichtag 31. Dezember 2020 entwaldet oder degradiert wurden. Das steht im Widerspruch zu den Zielen der Verordnung. Für Unternehmen bedeutet das: Jede Lieferung aus einem Hochrisikogebiet muss besonders intensiv geprüft werden. Dazu gehören etwa eine umfassende Risikoanalyse, zusätzliche Herkunftsnachweise, gegebenenfalls Rückfragen beim Lieferanten sowie eine klar nachvollziehbare Bewertung der Entwaldungsfreiheit. Der Dokumentationsaufwand ist deutlich höher – auch für kleinere Mengen. - Standardrisiko:

Die Risikostufe „Standard“ ist die Grundkategorie für alle Länder, die von der EU-Kommission bisher nicht anders bewertet wurden. Sie gilt auch dann, wenn es noch nicht genug Informationen für eine genaue Einstufung gibt. Für Unternehmen bedeutet das: Bei Lieferungen aus solchen Ländern müssen sie alle üblichen EUDR-Pflichten vollständig erfüllen – also eine Risikoanalyse durchführen, Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen und die Rückverfolgbarkeit sicherstellen. Es gibt keine Erleichterungen, aber auch keine zusätzlichen Pflichten wie bei Hochrisikoländern. - Niedrigrisiko:

Länder oder Regionen mit dem Status „niedriges Risiko“ gelten aus Sicht der EU-Kommission entweder als weitgehend entwaldungsfrei oder verfügen über wirksame Gesetze und ein funktionierendes System zum Schutz ihrer Wälder. Für Importeure bedeutet das: Bestimmte Teile der Sorgfaltspflicht können erleichtert oder effizienter umgesetzt werden – etwa durch vereinfachte Risikoanalysen oder geringeren Dokumentationsaufwand. Für Marktteilnehmer bedeutet das: Bei der Beschaffung aus Ländern mit geringem Risiko gilt eine vereinfachte Sorgfaltspflicht (Art. 13 Abs. 1 EUDR). Das bedeutet, dass Marktteilnehmer und Händler zwar Informationen sammeln sollen, jedoch keine Risikoanalysen durchführen oder Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen müssen. Achtung: Diese Vereinfachung gilt nicht, wenn das Risiko einer Vermischung mit Erzeugnissen unbekannter Herkunft oder aus Ländern mit hohem oder normalem Risiko besteht.

Wichtig: Auch bei Ländern mit dem Status „niedriges Risiko“ gilt die EUDR weiterhin und Unternehmen sind nicht automatisch von ihren Pflichten befreit. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Lieferungen wirklich aus unkritischen Regionen stammen. Denn selbst in Ländern mit niedrigem Risiko kann es Unterschiede geben, etwa zwischen gut überwachten Exportgebieten und weniger kontrollierten Regionen. Deshalb bleibt eine angemessene Risikobewertung weiterhin Pflicht, basierend auf den verfügbaren Informationen. Das Ziel des Systems ist es, Aufwand gezielter einzusetzen: Weniger Bürokratie bei klar unproblematischen Lieferketten, aber mehr Kontrolle dort, wo das Risiko hoch ist. So will die EU verhindern, dass problematische Importe durchrutschen und sorgt mit den drei Risikostufen für klare, aber anpassungsfähige Regeln.

Wo wird das Benchmarking veröffentlicht? Die Rolle der EU-Kommission

Die Verantwortung für das Länder-Benchmarking-System liegt bei der Europäischen Kommission. Gemäß Artikel 29 der EUDR ist die Kommission verpflichtet, eine öffentliche Liste zur Einstufung von Herkunftsländern oder -regionen nach ihrem Entwaldungsrisiko zu erstellen und diese regelmäßig zu aktualisieren. Die erste Fassung dieser Klassifizierung wurde am 30. Mai 2025 veröffentlicht und ist auf der offiziellen EUDR-Website der EU-Kommission abrufbar. Die Liste wird regelmäßig überprüft und kann bei veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, zum Beispiel bei steigender Entwaldung, Gesetzesänderungen in Herkunftsländern oder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine Neubewertung ist mindestens alle zwei Jahre vorgesehen.

Für Unternehmen heißt das: Ändert sich die Risikoeinstufung eines Landes, müssen sie ihre Sorgfaltspflichten entsprechend anpassen. Wird ein Land, das bisher als Niedrigrisiko galt, künftig höher eingestuft, steigt der Aufwand für Prüfungen und Dokumentation. Deshalb sollten Unternehmen das Benchmarking-System regelmäßig im Blick behalten und ihre internen Abläufe flexibel gestalten. Die EU-Kommission bewertet Länder nach klaren, nachvollziehbaren Kriterien – zum Beispiel nach der Entwaldungsrate, der Umsetzung von Umweltgesetzen, der Arbeit von Behörden vor Ort und der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zum Waldschutz. Außerdem fließen Rückmeldungen aus Gesprächen mit EU-Staaten, Herkunftsländern und Organisationen aus der Zivilgesellschaft in die Bewertungen ein.

Welche Auswirkungen hat die Risikoklassifizierung auf Unternehmen?

Einfluss auf die Sorgfaltspflichten

Das Benchmarking-System ist mehr als nur eine Länderklassifizierung, denn es wird zum zentralen Steuerungsinstrument für die praktische Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Die Risikoeinstufung eines Herkunftslands entscheidet darüber, wie tiefgreifend ein Unternehmen seine Lieferketten analysieren, dokumentieren und überwachen muss. Die EUDR unterscheidet grundsätzlich nicht nach Branchen, sondern richtet sich nach dem Risiko, das mit der geografischen Herkunft eines Rohstoffs verbunden ist. Wird ein Land von der EU als „Niedrigrisiko“ eingestuft, können Unternehmen für diese Lieferquellen vereinfachte Sorgfaltspflichten anwenden. Das bedeutet weniger umfangreiche Risikoanalysen und weniger Dokumentationsaufwand. Allerdings kann auf die Sorgfaltspflichten insgesamt nicht verzichtet werden. Anders sieht es bei Ländern mit normalem oder hohem Risiko aus: Hier bleibt die volle Sorgfaltspflicht bestehen, inklusive detaillierter Risikoanalyse, Sorgfaltserklärung, Maßnahmen zur Risikominderung und umfassender Nachweisdokumentation. So soll das Benchmarking dazu beitragen, den Aufwand gezielt dort zu konzentrieren, wo er am dringendsten nötig ist, und gleichzeitig Unternehmen entlasten, deren Produkte aus Regionen mit nachweislich geringem Entwaldungsrisiko stammen. Das schafft Planungssicherheit, Transparenz und Effizienz, ohne das Schutzniveau für Wälder zu senken.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Möbelhersteller bezieht Holz sowohl aus Finnland als auch aus Indonesien. Wird Finnland von der EU als Land mit geringem Risiko eingestuft, kann sich das Unternehmen bei dieser Bezugsquelle auf ein vereinfachtes Prüfverfahren stützen. Für das Holz aus Indonesien hingegen, muss das Unternehmen eine vollständige DDS anwenden. Hier sind dann Geodaten, Lieferantenerklärung und ggf. Risikominderungsmaßnahmen notwendig.

Vereinfachte Anforderungen bei niedrigem Risiko

Wenn ein Herkunftsland von der EU als „Niedrigrisiko“ eingestuft wird, wird es für Unternehmen einfacher, ihre Sorgfaltspflichten nach der EUDR umzusetzen – ganz entfallen tun diese Pflichten aber nicht. Das bedeutet: Auch bei Lieferungen aus Ländern mit geringem Risiko müssen Unternehmen eine Risikoabschätzung machen, diese dokumentieren und bei Bedarf den Behörden vorlegen. Der Unterschied: Die Prüfung kann sich stärker auf vorhandene Quellen stützen, zum Beispiel auf staatliche Kontrollen, öffentlich zugängliche Daten oder anerkannte Zertifikate. Eine detaillierte Einzelfallprüfung jeder einzelnen Lieferung ist nicht nötig, solange die Risikobewertung insgesamt schlüssig, gut begründet und aktuell gehalten wird.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen importiert Palmöl aus einem Land, das von der EU als Niedrigrisiko eingestuft wurde. In diesem Fall genügt es möglicherweise, auf die nationalen Rückverfolgbarkeitsdaten des Herkunftslandes zurückzugreifen. Einzige Voraussetzung dafür: sie sind zuverlässig und bauen auf sektoralen Kontrollsystemen auf. Eigene Feldprüfungen, Satellitenüberwachung oder zusätzliche Audits können dann entfallen, wenn das Gesamtrisiko tatsächlich gering und die verwendeten Informationsquellen belastbar sind.

Unternehmen müssen weiterhin in der Lage sein, ihr Risikourteil mit konkreten Angaben zu untermauern. Auch bei Niedrigrisiko-Ländern sollten sie regelmäßig prüfen, ob sich politische, wirtschaftliche oder ökologische Rahmenbedingungen geändert haben. Wer heute auf eine vereinfachte Prüfung setzt, muss sicherstellen, dass er seine Lieferketten laufend im Blick behält. Das kann etwa durch automatische Updates aus Benchmarking-Datenbanken oder einen festen Überprüfungsrhythmus im Compliance-System geschehen. In der Praxis verschiebt sich der Fokus also von der Einzelfallprüfung auf Produktebene hin zur belastbaren Systemprüfung auf Länderebene. Das ermöglicht effiziente Prozesse – vorausgesetzt, Unternehmen sind strukturell in der Lage, diese Verantwortung zu tragen.

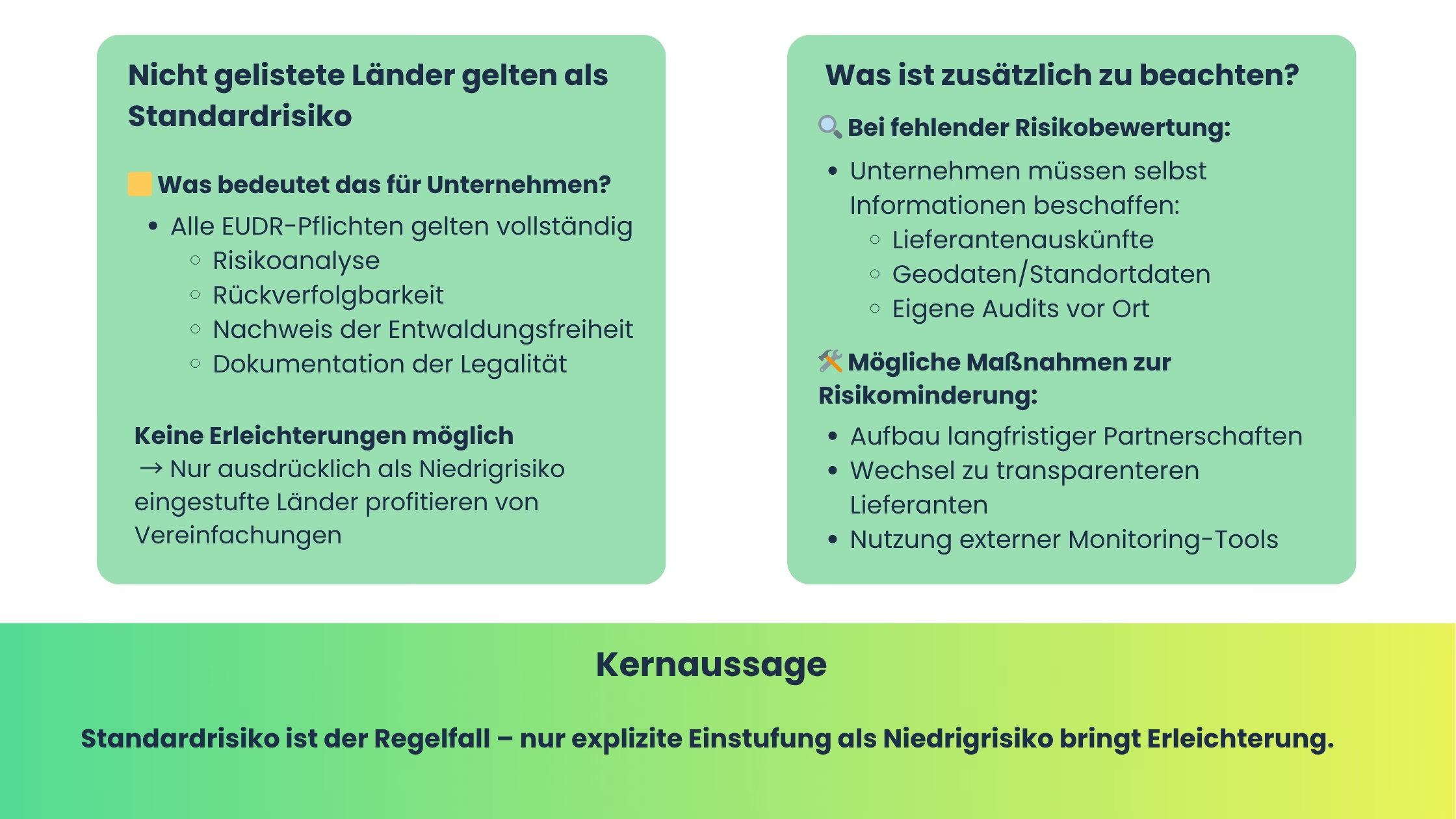

Nicht gelistet bedeutet Standardrisiko

Wird ein Herkunftsland oder eine Region nicht ausdrücklich im Benchmarking-System aufgeführt, gilt automatisch die Einstufung als Standardrisiko. Für Unternehmen bedeutet das, dass alle Sorgfaltspflichten der EUDR in vollem Umfang erfüllt werden müssen und hier keine Erleichterungen gelten, inklusive Risikoprüfungen. Außerdem muss weiterhin die gesamte Lieferkette lückenlos dokumentiert und die Entwaldungsfreiheit sowie Legalität der Produkte aktiv nachgewiesen werden. Besonders anspruchsvoll wird dies für Importe aus Ländern, zu denen bislang keine klare Risikobewertung vorliegt. In solchen Fällen sind Unternehmen gezwungen, selbst tiefergehende Informationen zu beschaffen, etwa durch zusätzliche Lieferantenauskünfte, Standortdaten oder Audits vor Ort. Auch proaktive Maßnahmen wie der Aufbau langfristiger Partnerschaften, der Wechsel zu besser dokumentierten Lieferquellen oder der Einsatz externer Monitoring-Tools können erforderlich werden – je nach Risikolage. Entscheidend ist daher: Standardrisiko ist der Normalfall – keine Ausnahme. Nur wer durch die EU ausdrücklich als Niedrigrisiko klassifiziert wurde, kann auf Erleichterungen zählen. Alle anderen sollten sich organisatorisch und prozessual auf den vollständigen EUDR-Pflichtenkanon einstellen.

Wie funktioniert die Risikobewertung?

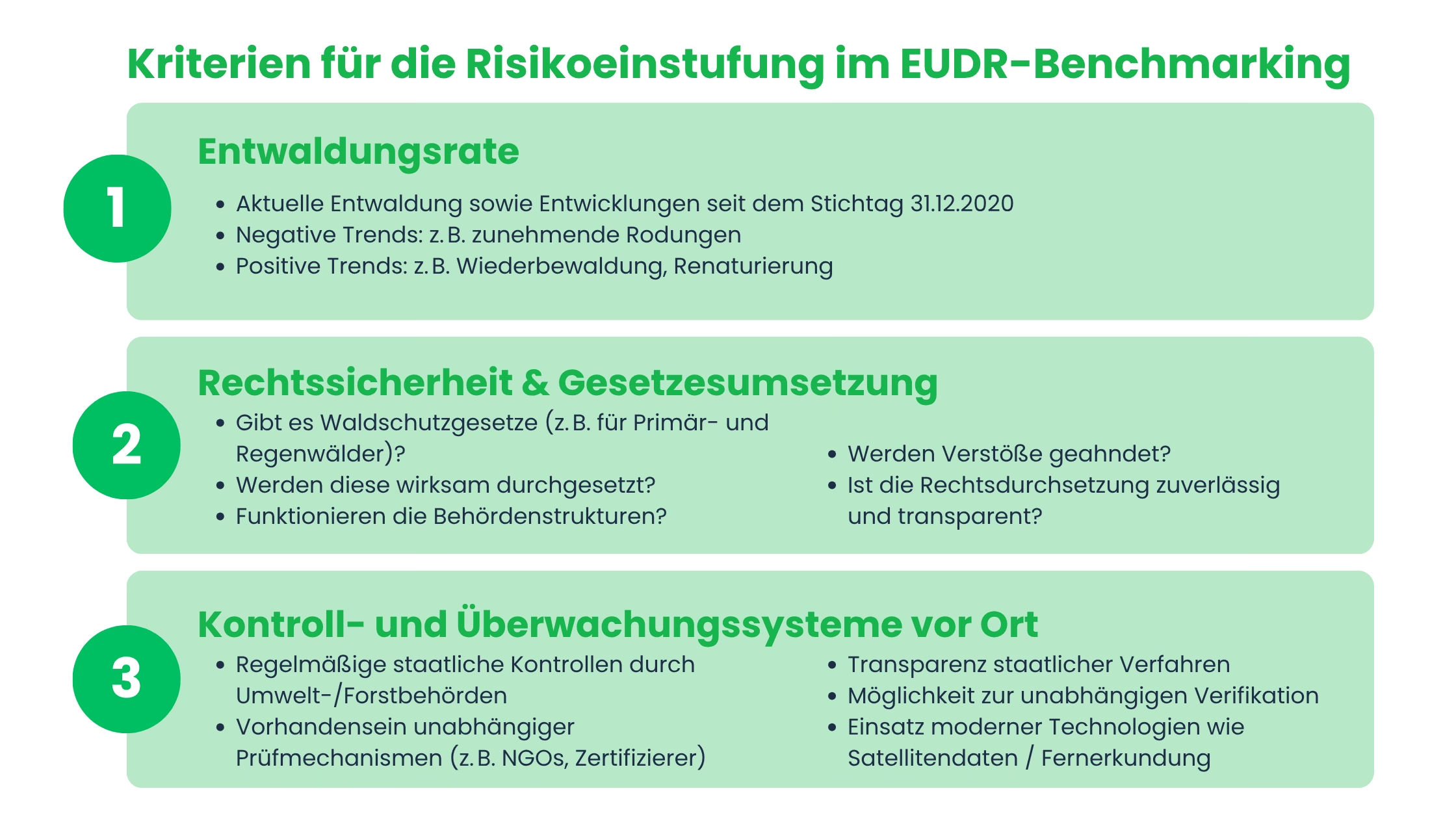

Entwaldungsraten, Rechtssicherheit, Kontrollsysteme vor Ort

Die Einstufung von Ländern oder Regionen im Rahmen des EUDR-Benchmarking-Systems basiert auf einer Vielzahl von Kriterien, die zusammen ein möglichst realistisches Bild der Entwaldungsrisiken liefern sollen. Ein zentrales Element ist die Entwaldungsrate – sowohl aktuell als auch in den Jahren seit dem Stichtag 31. Dezember 2020. Besonders relevant sind dabei negative Trends wie eine anhaltende Abholzung oder Zunahme von Rodungen. Als Datenquelle für die Entwaldungsrate gemäß Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe a) wurde die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) entwickelte globale Waldbewertung (Global Forest Resource Assessments – FRA) verwendet, da dies die wichtigste international anerkannte Quelle ist. Die erste Überprüfung der Länderklassifizierung ist im Jahr 2026 vorgesehen nach der Veröffentlichung des nächsten Global Forest Resource Assessments.

Aber auch positive Entwicklungen, etwa Hinweise auf Wiederbewaldung oder Renaturierung, werden berücksichtigt. Ein weiterer Schlüsselindikator ist die Rechtssicherheit im jeweiligen Land. Entscheidend ist nicht nur, ob es Gesetze zum Schutz von Primärwäldern, Regenwäldern oder anderen bewaldeten Ökosystemen gibt – sondern auch, ob diese wirksam angewendet werden.

- Gibt es funktionierende Behördenstrukturen?

- Werden Verstöße geahndet?

- Ist die Rechtsdurchsetzung zuverlässig und nachvollziehbar?

Ergänzend prüft die EU die Qualität der staatlichen Kontroll- und Überwachungssysteme vor Ort. Dazu zählt, ob Umwelt- oder Forstbehörden regelmäßig kontrollieren, ob es unabhängige Prüfmechanismen (z. B. durch NGOs oder Zertifizierer) gibt und ob moderne Technologien wie Satellitendaten zum Einsatz kommen. Auch die Transparenz staatlicher Verfahren und die Möglichkeit zur unabhängigen Verifikation fließen in die Risikobewertung mit ein. Für die beiden anderen Kriterien, der Ausmaß der Erweiterung landwirtschaftlicher Flächen für relevante Rohstoffe (Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe b) und die Erzeugungstrends bei relevanten Rohstoffen und relevanten Erzeugnissen (Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe c) ist die FAOSTAT-Datenbank relevant. Sie bildet die Grundlage für die Bewertung dieser beiden Kriterien.

Zusammengefasst zeigt sich: Das Benchmarking-System geht weit über die bloße Entwaldungsrate hinaus. Es betrachtet auch, wie verlässlich und glaubwürdig ein Land Waldschutz in der Praxis umsetzt – und wie gut Unternehmen sich auf offizielle Daten und Kontrollen vor Ort verlassen können.

Kombination aus Fernerkundung, Berichten und Governance-Faktoren

Die EU-Kommission greift dabei außerdem auf eine Palette modernster Monitoring-Instrumente zurück. Dazu zählen Fernerkundungsdaten, die mithilfe von Satellitenaufnahmen Veränderungen der Waldflächen über lange Zeiträume hinweg aufdecken und dokumentieren. Diese technischen Daten werden durch Vor-Ort-Berichte, Einschätzungen von Expertenkommissionen und internationale Governance-Indikatoren ergänzt. Zu den relevanten Parametern gehören beispielsweise der Global Forest Watch Index, Berichte der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) oder Erkenntnisse aus bestehenden Zertifizierungssystemen wie FSC oder PEFC. Darüber hinaus spielen Governance-Indikatoren wie der "Corruption Perceptions Index" von Transparency International eine Rolle, um Risiken durch ineffektive Verwaltung oder Korruption zu erkennen. Dem EUDR Benchmarking liegt also ein Multi-Quellen-Modell zugrunde: Es werden quantitative Messwerte und qualitative Einschätzungen kombiniert, so dass keine eindimensionale Betrachtung einzelner Indikatoren erfolgt. Diese Methodik zielt darauf ab, das objektiv bestmögliche Bild vom Entwaldungsrisiko eines Landes oder einer Region zu zeichnen.

Beteiligung der Mitgliedstaaten und Expertenkommission

Die Entwicklung des EU-Benchmarking-Systems ist keine reine Verwaltungsaufgabe – sie entsteht im Austausch mit vielen Beteiligten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Die Europäische Kommission leitet diesen Prozess und ist verantwortlich für die Einstufung der Länder. Dabei stimmt sie sich regelmäßig mit den EU-Mitgliedstaaten ab, etwa in Ausschüssen, Arbeitsgruppen oder Konsultationen. So fließen auch nationale Erfahrungen und Einschätzungen in die Bewertung ein. Zusätzlich holt die Kommission gezielt Fachwissen ein, zum Beispiel von Umweltbehörden, Wissenschaftlern, Experten für Satellitendaten oder Juristen, die sich mit Wald- und Umweltgesetzen auskennen. So wird sichergestellt, dass die Bewertung auf aktuellem Wissen basiert – etwa zur Frage, wie Wälder definiert werden oder wie zuverlässig Fernerkundungsdaten sind. Auch externe Gruppen werden einbezogen: NGOs, Branchenverbände, Unternehmen und Vertreter betroffener Länder dürfen sich einbringen oder Stellung nehmen. Dieser offene und breit angelegte Dialog sorgt für mehr Transparenz – und dafür, dass die Risiko-Einstufungen auf breite Akzeptanz stoßen.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Herkunftsländer frühzeitig im DDS-System erfassen und bewerten

Unternehmen sollten ihre Lieferketten frühzeitig an das EUDR-Benchmarking anpassen. Wichtig ist, dass sie systematisch alle Herkunftsländer und -regionen ihrer Rohstoffe erfassen und für jedes Land ein eigenes Risikoprofil anlegen. Dabei sollten nicht nur Länder mit bekannten Entwaldungsproblemen im Blick sein – auch scheinbar unkritische Regionen können plötzlich hochgestuft werden. Um gut vorbereitet zu sein, sollten Unternehmen zu jedem Herkunftsland die wichtigsten Informationen sammeln und zentral speichern.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Aktuelle und frühere Entwaldungsraten

- Geltende Umwelt- und Forstgesetze

- Zertifizierungen von Lieferanten

- Ergebnisse aus eigenen Prüfungen und Audits

So können Unternehmen im Ernstfall schnell reagieren und ihre Sorgfaltspflichten nachweisen.

Intern Prozesse auf Risikodifferenzierung vorbereiten

Unternehmen müssen in der Lage sein, schnell auf neue Risikoeinstufungen im Rahmen der EUDR zu reagieren. Das bedeutet: Interne Abläufe sollten so organisiert sein, dass sie bei Bedarf sofort angepasst werden können, zum Beispiel bei der Häufigkeit von Lieferantenaudits, beim Umfang der Dokumentation oder bei den eingesetzten Kontrollmaßnahmen. Auch das Engagement in den Herkunftsländern, etwa durch Gespräche mit Lieferanten oder zusätzliche Kontrollen vor Ort, muss bei erhöhtem Risiko verstärkt werden. Bezieht ein Unternehmen Rohstoffe aus einem Land, das von der EU als Hochrisikogebiet eingestuft wird, sind engmaschiges Monitoring und gegebenenfalls externe Prüfungen Pflicht. Zusätzlich sollte es einen Notfallplan geben, falls sich die Risikoeinstufung eines Landes kurzfristig ändert. Es ist deshalb sinnvoll, intern klare Zuständigkeiten zu schaffen, etwa durch eine spezielle Task-Force oder einen EUDR-Beauftragten. Diese Person oder Gruppe sollte regelmäßig die aktuellen Vorgaben der EU-Kommission prüfen, notwendige Maßnahmen einleiten und sicherstellen, dass alle Compliance-Vorgaben eingehalten werden.

Lieferantenkommunikation aus Hochrisikoländern intensivieren

Für Unternehmen, die viele ihrer Rohstoffe aus Ländern mit hohem Entwaldungsrisiko beziehen, ist enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten besonders wichtig. Nur wenn Informationen frühzeitig und klar ausgetauscht werden, können mögliche Risiken rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige Anfragen nach relevanten Informationen, die Prüfung von Zertifikaten und der Aufbau langfristiger Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Lieferanten. Ziel sollte es sein, die gesamte Lieferkette möglichst transparent zu gestalten. Unternehmen sollten ihre Lieferanten nicht nur über die EUDR-Pflichten informieren, sondern ihnen auch erklären, was das konkret für die tägliche Praxis bedeutet. Zertifizierungen können dabei helfen, Vertrauen zu schaffen. Zusätzlich bieten digitale Rückverfolgbarkeitssysteme und gemeinsame Schulungen oder Kontrollprojekte sinnvolle Wege, um das Risiko zu senken und gemeinsam die Anforderungen der EUDR zu erfüllen.

Fazit und Ausblick

Mit dem Länder-Benchmarking bietet die EU-Kommission Unternehmen eine wichtige Hilfe, um Lieferketten besser einschätzen und steuern zu können. Die Einstufung in hohes, normales oder niedriges Risiko sorgt für mehr Klarheit und macht deutlich, wie gründlich Unternehmen ihre Rohstoffe prüfen müssen. Wichtig ist: Auch bei Ländern mit niedrigem Risiko bleiben die Sorgfaltspflichten bestehen. Unternehmen müssen weiterhin sicherstellen, dass ihre Produkte entwaldungsfrei und legal hergestellt wurden. Wer sich frühzeitig vorbereitet, Herkunftsländer prüft und interne Abläufe anpasst, kann Zeit und Aufwand sparen – und gleichzeitig rechtlich auf der sicheren Seite sein. Das Benchmarking ist also nicht nur ein Kontrollinstrument, sondern eine echte Orientierungshilfe. Es hilft Unternehmen, Risiken gezielt anzugehen, Bürokratie zu reduzieren und nachhaltiger zu wirtschaften. Wer jetzt handelt, ist gut aufgestellt – für die EUDR und für den verantwortungsvollen Handel der Zukunft.

FAQ

Das Länder-Benchmarking ist ein Bewertungssystem der EU-Kommission, das Herkunftsländer in drei Risikostufen einteilt: niedrig, standard und hoch. Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Sorgfaltspflichten nach EUDR zu unterstützen. Je nach Einstufung gelten unterschiedlich strenge Anforderungen an Risikoanalyse und Dokumentation.

Die EU-Kommission veröffentlicht die aktuelle Einstufung der Länder auf ihrer offiziellen EUDR-Webseite. Die erste Liste wurde am 30. Mai 2025 veröffentlicht. Unternehmen sollten die Liste regelmäßig prüfen, da sich die Risikoeinstufungen ändern können.

Das Benchmarking System soll regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, überprüft und aktualisiert werden. Bei erheblichen Veränderungen der Entwaldungslage oder Governance in bestimmten Regionen kann die Einstufung auch kurzfristig angepasst werden. Unternehmen müssen deshalb ihre Lieferketten und Compliance-Prozesse fortlaufend an die aktuellen Risikoklassifikationen anpassen.

Lieferungen aus Ländern mit niedrigem Risiko unterliegen vereinfachten Sorgfaltspflichten – etwa bei der Risikoanalyse und der Dokumentation. Trotzdem bleibt die Verantwortung bestehen: Unternehmen müssen prüfen, ob ihre Produkte tatsächlich aus unkritischen Regionen stammen und diese Einschätzung begründet dokumentieren.

Ja. Auch bei niedrigem Risiko gelten die Pflichten der EUDR – nur in abgeschwächter Form. Die Risikoanalyse darf schlanker ausfallen, doch ganz entfallen darf sie nicht. Regionale Unterschiede innerhalb eines Landes müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

In diesem Fall gilt automatisch der Standardrisiko-Status. Das bedeutet: Unternehmen müssen alle EUDR-Pflichten in vollem Umfang erfüllen – inklusive umfassender Risikoanalyse, Rückverfolgbarkeit und Nachweisdokumentation.

Unternehmen müssen ihre Prozesse regelmäßig anpassen und die Risikoeinstufungen aktiv überwachen. Wird ein Land hochgestuft, steigen die Anforderungen an Prüfung und Nachweise. Interne Abläufe sollten deshalb flexibel genug sein, um schnell reagieren zu können.

In diesem Fall müssen Unternehmen für jede Lieferung eine eindeutige geografische Zuordnung sicherstellen. Kann dies nicht zweifelsfrei belegt werden, ist von der Risikoeinstufung für das höhere Risiko auszugehen. Die Trennung und Rückverfolgbarkeit innerhalb der Lieferkette gewinnt dadurch an zentraler Bedeutung.

Zertifizierungen können ein nützlicher Indikator und Beleg für nachhaltige Lieferketten sein, ersetzen jedoch nicht die maßgebliche Einstufung durch das EU-Benchmarking System. Sie gelten als unterstützende Nachweise für eigene Risikoanalysen, die jedoch immer mit den offiziellen Vorgaben abgeglichen werden müssen.

Das EUDR Benchmarking System ist für große Unternehmen ab dem Geltungsbeginn der EUDR verbindlich anwendbar, also ab dem 30. Dezember 2025. Kleine Unternehmen und KMUs sind erst zum 30. Juni 2026 davon betroffen. Es empfiehlt sich daher, bereits jetzt interne Prozesse und Lieferanten auf die neuen Anforderungen vorzubereiten.