Eigenverbrauch, Eigenimport, Zwischenlösung – Wann gilt die EUDR und wann nicht?

EUDR - Lesezeit: 8 Min

Seit Inkrafttreten der Europäischen Entwaldungsverordnung (EUDR) stehen viele Unternehmen vor neuen Herausforderungen – nicht nur große Handelskonzerne, sondern auch kleinere Betriebe, die Rohstoffe wie Kaffee, Kakao, Soja, Holz, Rinder, Palmöl oder Kautschuk importieren oder nutzen. Die Verordnung greift dabei weiter, als es auf den ersten Blick scheint: Sie gilt nicht nur für den Handel, sondern auch dann, wenn entwaldungsfreie Produkte aus dem Ausland nur für den eigenen Gebrauch eingeführt werden, zum Beispiel für die Kantine, das Büro, die Produktion oder Schulungen. Gerade Unternehmen, die bisher rein lokal oder firmenintern agiert haben, sehen sich mit neuen Fragen konfrontiert. Gilt die EUDR auch dann, wenn keine direkte Weiterveräußerung erfolgt? Und wie ist mit komplexen Lieferketten, Zwischenprodukten oder dem Versand über Drittländer umzugehen? In diesem Artikel beleuchten wir, wann die EUDR greift – auch im Hinblick auf Eigenverbrauch, Eigenimport und Zwischenlösungen – und wo die Verordnung Spielräume oder Interpretationsbedarf lässt.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick

Ja. Auch wenn Rohstoffe oder Produkte ausschließlich für den internen Gebrauch (z. B. in der Kantine, Produktion oder Verwaltung) aus einem Nicht-EU-Land importiert werden, gelten die EUDR-Pflichten.

Ein Produkt gilt als in Verkehr gebracht, sobald es erstmals physisch und rechtlich auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt wird, unabhängig davon, ob es verkauft oder intern genutzt wird.

Ja. Sobald ein EUDR-relevantes Produkt aus einem Drittland eingeführt wird, muss ein Due Diligence Statement (DDS) erstellt und eingereicht werden, auch ohne Weiterverkauf.

Ja. Werden Rohstoffe oder Produkte innerhalb der EU gekauft, greift die EUDR nicht, sofern sie bereits zuvor in Verkehr gebracht wurden und ein gültiges DDS vorliegt.

Solange ein Produkt nur durch die EU transportiert wird und nicht zollrechtlich abgefertigt oder eingelagert wird, greift die EUDR nicht. Erst bei einer Bereitstellung auf dem Binnenmarkt gelten die Pflichten.

Executive Summary

Die Europäische Entwaldungsverordnung (EUDR) zur Eindämmung der weltweiten Entwaldung und Waldschädigung betrifft deutlich mehr Unternehmen und Anwendungsfälle, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Sie greift nicht nur bei klassischen Handelsvorgängen, sondern auch bei Eigenimporten, firmeninternem Verbrauch und konzerninternen Umlagerungen – und zwar unabhängig davon, ob eine Weiterveräußerung erfolgt oder nicht. Entscheidend ist allein, ob ein Produkt oder Rohstoff erstmals auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt wird. Das sogenannte „Inverkehrbringen“ kann somit auch vorliegen, wenn Materialien ausschließlich für die interne Nutzung, etwa in der Kantine, im Büro, in der Produktion oder für Schulungszwecke, aus einem Nicht-EU-Land eingeführt werden. In solchen Fällen gelten die gleichen Sorgfaltspflichten wie beim gewerblichen Handel: Unternehmen müssen ein Due Diligence Statement abgeben und nachweisen, dass die importierten Rohstoffe entwaldungsfrei und rechtskonform produziert wurden. Nicht unter die EUDR fallen hingegen Produkte, die bereits zuvor innerhalb der EU in Verkehr gebracht wurden. Auch ein reiner Transit durch die EU ohne Zwischenlagerung oder Zollabfertigung löst keine Pflichten aus. Kritisch wird es bei Zwischenlösungen, wie etwa der internen Verarbeitung vor dem Export oder bei gemischten Lieferketten mit Import- und Exportanteilen – hier muss genau geprüft werden, wann und wo die EUDR greift. Um rechtliche Risiken zu vermeiden, empfiehlt sich ein systematischer und risikobasierter Ansatz: Dazu gehören die klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten, eine durchdachte Dokumentation, interne Schulungen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Compliance und Rechtsabteilung. Nur wer die EUDR frühzeitig integriert, kann Haftungsrisiken minimieren, die eigene Marktposition sichern und zu nachhaltigeren Lieferketten beitragen.

Grundsatz: Wann gilt die EUDR-Verordnung?

Die EUDR gilt nicht nur für klassische Händler und Produzenten

Zahlreiche Unternehmen stellen derzeit fest, dass sie als sogenannte Marktteilnehmer im Sinne der EUDR gelten, obwohl sie weder klassische Händler noch Primärproduzenten sind. Insbesondere bei konzerninternen Verwendungen, Dienstleistern mit Eigenimporten und eigenständigen Betriebsstätten, tritt Unklarheit auf: Wann gilt etwas als „Inverkehrbringen“? Muss die Sorgfaltserklärung (DDS) auch für Eigenverbrauch von Rohstoffen oder eigenen Materialien befolgt werden? Die Relevanz dieser Fragen steigt durch die drohenden Sanktionen und die Erwartungshaltung der Geschäftspartner. Gerade in Branchen wie Produktion, Lebensmittelverarbeitung, Bürobedarf oder Verpackung kommt es regelmäßig zu Unsicherheiten: Wann handelt es sich beim Bezug von Rohstoffen, etwa für firmeneigene Zwecke, um einen EUDR-pflichtigen Vorgang und wann ist der Eigenverbrauch eindeutig von der Verordnung ausgenommen? Ähnliche Fragen stellen sich beim Export außerhalb der EU oder dem Import für Spezialprojekte. Hier prägen Details wie die tatsächliche Nutzung, der Verwendungszweck und die interne Dokumentation die Rechtslage.

Was bedeutet „Inverkehrbringen“ laut EUDR?

Die EU Deforestation Regulation versteht unter „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung eines betroffenen Produkts auf dem EU-Binnenmarkt – unabhängig davon, ob dies zu kommerziellen Zwecken oder ausschließlich für den Eigenbedarf geschieht. Das bedeutet: Auch wenn ein Unternehmen Rohstoffe nur für den eigenen Gebrauch importiert, zum Beispiel für die Kantine oder die Produktion, kann das bereits als „Inverkehrbringen“ nach der EUDR gelten. Und zwar dann, wenn ein Produkt für den Eigenverbrauch aus einem Nicht-EU-Land importiert wird, dann gelten ganz normal die EUDR-Vorschriften. Wird ein Produkt für den Eigenverbrauch jedoch aus einem EU-Land erworben, gelten die Anforderungen nicht.

Die Rechtsgrundlage bilden Artikel 2 Nummer 16 und Nummer 18 der EUDR, die den Begriff bewusst weit fassen. Demnach umfasst das „Inverkehrbringen“ auch Fälle, in denen Produkte für den Eigenbedarf, die interne Verarbeitung oder Abpackung in den EU-Binnenmarkt eingeführt werden. Die Verordnung macht dabei keinen Unterschied zwischen Handelsware und interner Nutzung. Entscheidend ist allein, dass das Produkt erstmals Zugang zum EU-Markt erhält. Gerade Unternehmen, die sich bislang ausschließlich auf firmeninterne Verwendungen konzentriert haben, unterschätzen hier oft den Anwendungsbereich der Verordnung und damit auch ihre Pflichten zur Erfüllung der Due Diligence.

Fachverbände wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie Beratungshäuser wie PwC weisen in ihren Interpretationen ausdrücklich darauf hin: Auch Eigenverbräuche und konzerninterne Umlagerungen können als „Inverkehrbringen“ gewertet werden, sofern sie zur erstmaligen Bereitstellung auf dem EU-Markt führen. Die Konsequenz: Sorgfaltspflichten gelten unabhängig vom Verwendungszweck oder einer geplanten Weiterverarbeitung.

Auch interner Gebrauch kann EUDR-pflichtig sein

Die EUDR macht keinen Unterschied zwischen kommerziellem Handel und firmeninterner Nutzung. Entscheidend ist allein, dass ein Produkt oder Rohstoff erstmals in den EU-Binnenmarkt gelangt. Das bedeutet: Auch wenn ein Unternehmen einen EUDR-relevanten Rohstoff, wie Holz, Leder, Kakao oder Soja, ausschließlich für den eigenen Betrieb aus einem Nicht-EU-Land einführt, kann dies bereits unter die Verordnung fallen. Typische Fälle die von Bedeutung sind, zum Beispiel:

- Importe für technische Versuche oder Modellfertigung

- Nutzung von Materialien für interne Schulungen oder Prüfprozesse

- Einsatz von Produkten als Büro- oder Laborausstattung

- Beschaffung für den Eigenbedarf, z. B. in Kantinen oder bei firmeninternen Veranstaltungen

All diese Szenarien können als „Inverkehrbringen“ im Sinne der EUDR gelten, auch wenn die Produkte niemals in den freien Handel gelangen. Das zeigt: Die Verordnung privilegiert den internen Gebrauch nicht, sondern legt den Fokus konsequent auf den ersten Marktzugang innerhalb der EU. Das birgt erhebliche Risiken: Unternehmen, die hier keine Klarheit schaffen, setzen sich nicht nur möglichen Strafzahlungen aus, sondern riskieren auch Reputationsverluste und Ausschlüsse aus Lieferketten, wenn sie den EUDR-Anforderungen nicht gerecht werden. Die zentrale Empfehlung lautet daher: Jede erstmalige Bereitstellung eines EUDR-relevanten Produkts auf dem EU-Markt, unabhängig vom Verwendungszweck, muss daraufhin geprüft werden, ob die Sorgfaltspflichten der EUDR greifen. Nur so lassen sich rechtliche Risiken minimieren und das Vertrauen von Partnern und Behörden sichern.

Eigenverbrauch von Papier, Kaffee oder Kakao

Gerade Alltagsmaterialien wie Papier, Kaffee oder Kakao werden in Unternehmen häufig ausschließlich für den Eigenbedarf importiert. Viele Unternehmen gehen davon aus, dass die EUDR in diesen Fällen nicht greift. Ein genauer Blick in die Verordnung und ihre Auslegung zeigt jedoch, dass mit dem Import oder innergemeinschaftlichen Erwerb selbst für interne Zwecke regelmäßig die EUDR-Pflichten ausgelöst werden.

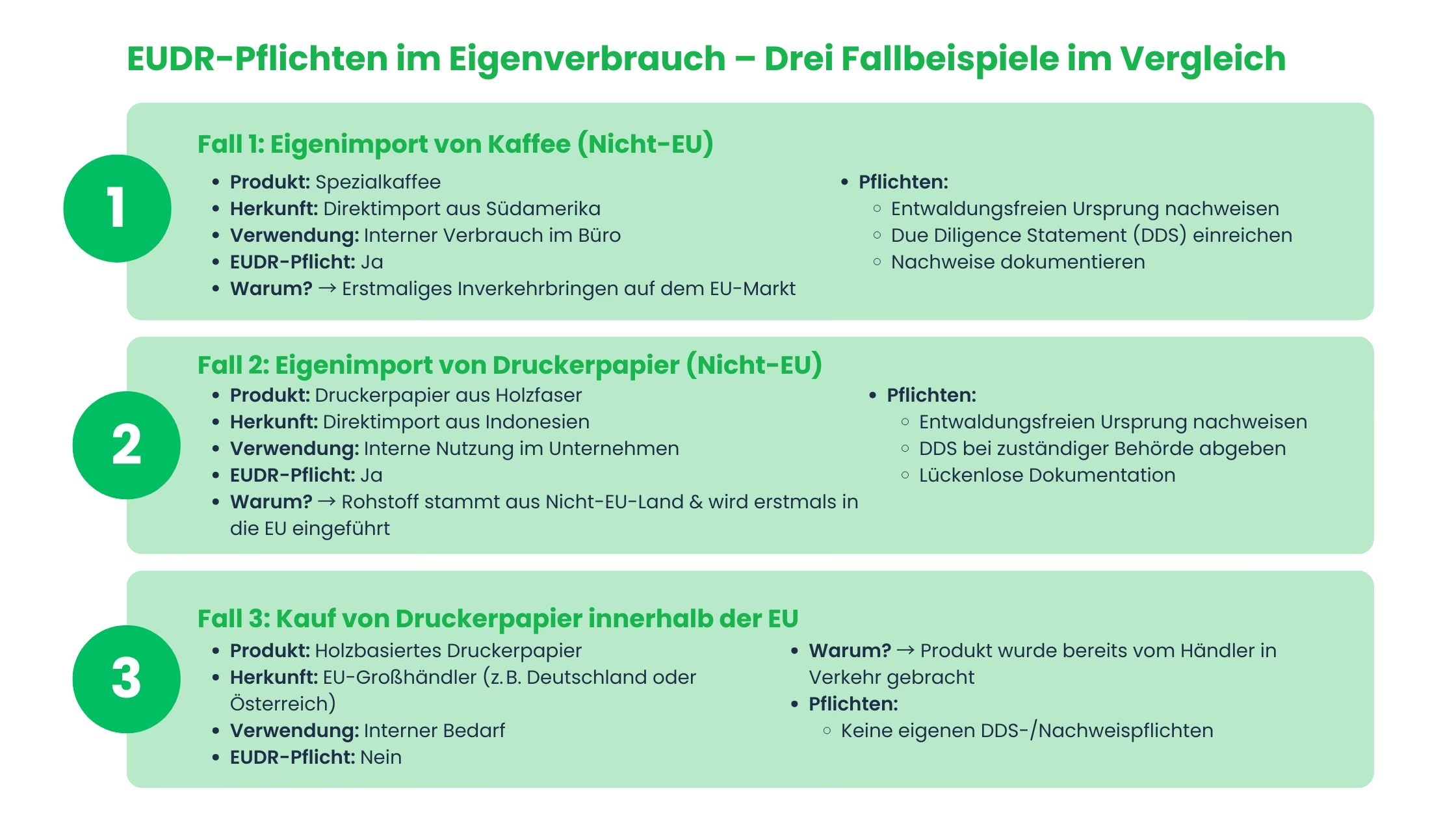

Fallbeispiel 1: Was gilt bei Eigenverbrauch von importiertem Kaffee?

Ein mittelständisches Softwareunternehmen bezieht regelmäßig Spezialkaffee direkt von einer Kaffeefarm in Südamerika. Der Import erfolgt ausschließlich für den Eigenverbrauch, denn der Kaffee wird im Büro an Mitarbeitende ausgegeben und nicht weiterverkauft. Trotz des rein internen Nutzungszwecks greift hier die EUDR. Mit dem Import aus einem Drittland wird der Kaffee erstmals auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt und gilt damit als „in Verkehr gebracht“ im Sinne der Verordnung. Die Tatsache, dass der Kaffee nicht verkauft, sondern nur konsumiert wird, ist für die Anwendung der EUDR unerheblich.

Das Unternehmen muss daher:

- nachweisen, dass der Kaffee entwaldungsfrei und rechtskonform erzeugt wurde

- ein Due Diligence Statement abgeben

- die nötigen Unterlagen und Kontrollen dokumentieren

Auch andere Eigenimporte aus Nicht-EU-Ländern, z. B. von Kakao, Palmölprodukten oder Verpackungsmaterialien aus Holz, unterliegen denselben Pflichten, unabhängig vom Verwendungszweck im Unternehmen.

Fallbeispiel 2: Was gilt bei Eigenverbrauch von importiertem Druckmaterial?

Ein Industrieunternehmen importiert Druckerpapier direkt von einem Hersteller aus Indonesien. Das Papier wird ausschließlich im eigenen Betrieb verwendet, zum Beispiel für die interne Kommunikation, Dokumentation und das Rechnungswesen. Es findet daher kein Verkauf des Papiers statt. Trotz der rein internen Nutzung greift auch in diesem Fall die EUDR. Das Druckerpapier besteht aus holzbasierten Fasern, einem der sieben Rohstoffe, die unter die Verordnung fallen. Mit der Einfuhr aus einem Drittland wird das Produkt erstmals in den EU-Binnenmarkt eingebracht und gilt damit im Sinne der EUDR als „in Verkehr gebracht”.

Das bedeutet für das Unternehmen:

- Es muss nachweisen, dass das Papier aus entwaldungsfreien und rechtskonformen Quellen stammt

- es muss ein vollständiges Due Diligence Statement (DDS) bei der zuständigen Behörde abgeben

- es muss alle relevanten Nachweise sorgfältig dokumentieren

Die Tatsache, dass das Papier nur firmenintern verwendet wird, ändert nichts an der Pflicht zur Sorgfaltsprüfung. Entscheidend ist allein der erste Marktzugang innerhalb der EU – nicht, wie oder von wem das Produkt anschließend genutzt wird.

Fallbeispiel 3: Was gilt bei Erwerb von Druckerpapier innerhalb der EU?

Anders sieht es bei einem Unternehmen aus, das Druckerpapier über einen europäischen Händler bezieht. Auch wenn das Papier holzbasiert ist, wird es innerhalb des EU-Binnenmarktes eingekauft, zum Beispiel über einen Großhandel in Deutschland oder Österreich. In diesem Fall greift die EUDR nicht mehr, da das Papier bereits zuvor durch den Händler in Verkehr gebracht wurde. Das Unternehmen ist also kein „Marktteilnehmer“ im Sinne der EUDR, sondern lediglich nachgelagerter Nutzer. Eine eigene Due Diligence-Prüfung ist nicht erforderlich.

Wichtig: Die Unterscheidung liegt also nicht im Zweck der Nutzung (z. B. Eigenverbrauch), sondern im Ort und Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens auf dem EU-Markt.

Eigenverbrauch schützt nicht vor Pflichten – der Marktzugang zählt

Die EUDR beurteilt das erste Inverkehrbringen im EU-Markt. Ob ein Produkt verkauft oder intern genutzt wird, ist rechtlich unerheblich. Entscheidend ist, wer es als erstes in die EU einführt.

Daher gilt:

- Importe aus Drittländern – auch für Eigenverbrauch – sind EUDR-pflichtig.

- Käufe innerhalb der EU sind nicht mehr EUDR-relevant, sofern der Händler bereits ein DDS erstellt hat.

Selbst wenn der Import als „Eigenverbrauch“ deklariert wird, entstehen die gleichen Berichtspflichten und Nachweisanforderungen wie bei klassischen Handelsvorgängen. Experten raten daher, sämtliche Prozesse rund um den Import, Eigenverbrauch und die Dokumentation eng mit der Rechtsabteilung und der Compliance abzustimmen. Das Gleiche gilt auch für technische Materialien aus Holz, Verpackungen aus Karton oder andere EUDR-Rohstoffe, die dem internen Betrieb, der Produktion oder dem Facility Management dienen.

Export und Verkauf innerhalb und außerhalb der EU

Oft ist die Situation noch komplexer, wenn Rohstoffe oder daraus hergestellte Produkte sowohl innerhalb der EU vertrieben als auch in Drittländer exportiert werden. Die Frage, ob die EUDR-Pflichten auch beim Export ins Nicht-EU-Ausland bestehen, sowie die klare Abgrenzung, was als „Inverkehrbringen“ innerhalb der EU zählt, ist daher hochrelevant für international aktive Unternehmen.

Fallbeispiel 1: Gilt die EUDR auch beim Export ins Nicht-EU-Ausland?

Die EUDR ist auf den EU-Binnenmarkt ausgerichtet, doch auch Exportszenarien können unter bestimmten Bedingungen EUDR-Pflichten auslösen. Ein international tätiges Handelsunternehmen importiert ein EUDR-relevantes Produkt, beispielsweise Soja aus Brasilien, nach Deutschland. Die Ware wird nicht im Inland genutzt oder verkauft, sondern soll direkt an einen Abnehmer in einem Drittland weiterexportiert werden. Die zentrale Frage lautet: Muss auch in diesem Fall eine Sorgfaltspflichtprüfung nach EUDR erfolgen obwohl kein Inlandsvertrieb geplant ist? Entscheidend hier ist das "Inverkehrbringen", nicht der Export. Laut EUDR gilt die Verordnung nur dann, wenn ein Produkt erstmals auf dem EU-Markt bereitgestellt wird. Das bedeutet:

- Wird die Ware lediglich durch die EU durchtransportiert (z. B. im Transitverfahren), entstehen keine EUDR-Pflichten.

- Wird das Produkt jedoch in der EU eingelagert, zollrechtlich abgefertigt oder auf dem Binnenmarkt angeboten – selbst ohne tatsächlichen Verkauf – gilt es als „in Verkehr gebracht“.

In diesem Moment greifen die Sorgfaltspflichten vollumfänglich. Das Unternehmen muss dann eine vollständige Due Diligence-Prüfung durchführen und ein DDS (Due Diligence Statement) einreichen, selbst wenn das Produkt anschließend in ein Drittland ausgeführt wird.

Noch komplexer wird es, wenn die importierte Ware zunächst teilweise verarbeitet oder umverpackt wird, bevor sie teils oder vollständig ins Nicht-EU-Ausland geht. Das möchten wir in einem Beispiel erläutern: Ein Rohstoff wird in der EU in ein Halbfertigprodukt überführt und gelangt dann teilweise in den Export, während ein anderer Teil intern weiterverarbeitet oder verkauft wird. In solchen Fällen gilt jeder Schritt, bei dem ein Produkt auf dem EU-Markt bereitgestellt oder weitergegeben wird, als neues „Inverkehrbringen“.

Liegt ein reiner Transit oder direkter Export ohne Inverkehrbringen vor, müssen keine EUDR-Pflichten eingehalten werden. Wird das Produkt jedoch eingelagert, verarbeitet oder in der EU angeboten, greifen die EUDR-Pflichten vollständig. Unternehmen mit internationalen Lieferketten sollten ihre Import-, Lager- und Exportprozesse daher genau prüfen und insbesondere bei Zwischenlösungen eng mit Zoll, Logistik und Compliance zusammenarbeiten.

Fallbeispiel 2: Gilt die EUDR, wenn Ware aus einem Nicht-EU-Land importiert und anschließend in der EU weiterverkauft wird?

Ein Großhändler mit Sitz in Frankreich importiert Palmöl direkt von einem Produzenten aus Malaysia. Die Ware wird in Frankreich zollrechtlich abgefertigt, in einem Lagerhaus eingelagert und anschließend an verschiedene Verarbeitungsbetriebe innerhalb der EU, etwa in Belgien und Italien, weiterverkauft. In diesem Fall greifen die EUDR-Pflichten eindeutig. Denn: Mit dem Import des Palmöls aus einem Drittstaat und der anschließenden Bereitstellung auf dem EU-Binnenmarkt gilt die Ware als „in Verkehr gebracht“ im Sinne der Verordnung.

Das bedeutet:

- Der Händler in Frankreich ist ein „Marktteilnehmer“ im Sinne der EUDR

- Er ist verpflichtet, eine vollständige Due Diligence-Prüfung durchzuführen

- Vor dem Import muss ein Due Diligence Statement (DDS) in das EU-Informationssystem hochgeladen werden

- Er muss nachvollziehbar belegen, dass das Palmöl entwaldungsfrei und rechtskonform erzeugt wurde

- Die Dokumentation und Risikobewertung müssen auf Anfrage der Behörden vorgelegt werden können

Wenn das Produkt in der EU weiterverkauft wird, zum Beispiel an Unternehmen, die es nur verarbeiten oder nicht weiterverkaufen, entsteht keine neue EUDR-Pflicht. Voraussetzung ist, dass sich das Produkt nicht wesentlich verändert und ein gültiges Due Diligence Statement (DDS) vorliegt. Die Pflicht liegt beim Erstinverkehrbringer.

Bei Importen aus Drittstaaten mit anschließender Vermarktung innerhalb der EU greift die EUDR uneingeschränkt. Das gilt unabhängig davon, ob der Verkauf an Endverbraucher, Verarbeiter oder andere Händler erfolgt. Unternehmen, die als erste Akteure Rohstoffe oder betroffene Produkte in den EU-Markt einführen, tragen die Verantwortung für die Einhaltung aller Sorgfaltspflichten.

Fallbeispiel 3: Gilt die EUDR beim reinen Transit durch die EU?

Ein Handelsunternehmen aus der Schweiz organisiert den Transport von Kakaobohnen aus der Elfenbeinküste zu einem Abnehmer in Ägypten. Die Ware wird über einen Hafen in Antwerpen (Belgien) in die EU eingeführt, jedoch nicht eingelagert oder zollrechtlich abgefertigt. Stattdessen durchläuft sie im Rahmen eines zollrechtlichen Transitverfahrens lediglich das EU-Gebiet und wird anschließend per Schiff weiter nach Ägypten exportiert. In diesem Fall greift die EUDR nicht, da die Ware nicht physisch und rechtlich auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt wird. Es erfolgt kein Inverkehrbringen im Sinne der Verordnung. Die Kakaobohnen werden weder verkauft, verarbeitet, noch intern genutzt oder angeboten, sondern lediglich weitertransportiert.

Das bedeutet:

- Es besteht keine Verpflichtung zur Due Diligence-Prüfung.

- Ein Due Diligence Statement (DDS) ist nicht erforderlich.

- Auch die Nachweispflichten der EUDR entfallen.

Wichtig ist jedoch, dass die Voraussetzungen des zollrechtlichen Transitverfahrens klar eingehalten werden. Sobald die Ware in der EU zwischengelagert, abgefertigt oder in irgendeiner Form dem Binnenmarkt zugänglich gemacht wird, etwa durch interne Verarbeitung oder Angebot an Kunden, würde die EUDR vollumfänglich greifen.

EUDR greift beim Inverkehrbringen – nicht beim reinen Transit

Die EUDR verpflichtet Unternehmen immer dann, wenn ein Produkt erstmals physisch und rechtlich in den EU-Binnenmarkt gelangt, also in Verkehr gebracht wird. Dabei ist es unerheblich, ob das Produkt anschließend verkauft, verarbeitet oder exportiert wird. Wird eine Ware lediglich durch die EU transportiert, etwa im Rahmen eines Transitverfahrens, besteht keine EUDR-Pflicht. Anders sieht es aus, wenn sie in der EU eingelagert, zollrechtlich abgefertigt oder intern weiterverarbeitet wird: dann gelten die Sorgfaltspflichten vollumfänglich. Auch bei Zwischenlösungen mit nachgelagertem Export ist eine Due Diligence-Prüfung erforderlich, sobald das Produkt zuvor auf dem Binnenmarkt bereitgestellt wurde.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Angesichts der weitreichenden Definitionen und Pflichten der EUDR empfiehlt sich für Unternehmen ein systematischer und risikobasierter Ansatz, um rechtssichere Prozesse zu gewährleisten. Das ist auch und gerade bei Eigenverbrauch, Eigenimport und Sonderlösungen sinnvoll.

Rollen und Produkte systematisch analysieren

Unternehmen sollten alle importierten und in Umlauf gebrachten Rohstoffe auf ihre EUDR-Relevanz hin prüfen, unabhängig vom geplanten Verwendungszweck. Eine rollenbasierte Analyse empfiehlt sich insbesondere für komplexe Unternehmensgruppen, in denen mehrere juristische Personen, Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten am Warenverkehr beteiligt sind. Die Kernfrage dabei lautet stets: Wann erfolgt der erstmalige Eintritt der EUDR-Rohstoffe auf den EU-Markt? Und: Erfolgt dies im Rahmen eines Handels, einer konzerninternen Umlagerung oder eines vermeintlichen Eigenverbrauchs? Nur eine detaillierte Abbildung aller betroffenen Flüsse schafft Rechtssicherheit und verhindert Sanktionen. Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang die Erstellung einer Verfahrensdokumentation, die in Form von Prozesshandbüchern, Ablaufdiagrammen oder Lieferanten-Audits die Risiken und Pflichten entlang der gesamten Wertschöpfungskette dokumentiert.

DDS auch für Eigenverwendung mitdenken

Ein häufiger Fehler besteht in der Annahme, dass die Sorgfaltspflichten nur für den Handelsverkauf gelten. Tatsächlich muss jedes Produkt, unabhängig vom Verwendungszweck, bei der erstmaligen Bereitstellung im EU-Binnenmarkt das DDS durchlaufen. Dies betrifft insbesondere Produkte, die nach dem Import ausschließlich intern genutzt oder verarbeitet werden. Unternehmen sollten frühzeitig prüfen, ob ihre Beschaffung, interne Weiterverarbeitung oder Abgabe an geschlossene Nutzergruppen in den Anwendungsbereich der EUDR fällt. Dazu gehört neben der formellen Erstellung eines DDS auch die Einrichtung von Prozessen zur Lieferantenprüfung, Risikoanalyse und Nachweisführung. Branchenspezifische Software und Templates können hierbei die Aufwände reduzieren und eine standardisierte Umsetzung ermöglichen.

Kommunikation, Information und Nachweissicherung

Sowohl für externe Partner als auch interne Stakeholder ist eine klare Kommunikation über EUDR-konforme Prozesse und Pflichten entscheidend. Unternehmen sollten sowohl Einkauf, Logistik, Produktion als auch Facility Management und interne Dienstleister rechtzeitig in die Dokumentations- und Compliance-Prozesse einbeziehen. Die Sicherung der Nachweise gewinnt durch die möglichen Bußgelder der EUDR an Rechtsrelevanz. Es empfiehlt sich, alle relevanten Prozessschritte, Entscheidungen und Prüfungen revisionssicher elektronisch zu archivieren und regelmäßig durch interne Audits zu kontrollieren. Insbesondere bei Eigenverbrauch tut sich ein unerwartetes Risiko auf, da viele hochqualifizierte Mitarbeitende nicht mit den Dokumentationsanforderungen der EUDR vertraut sind. Schließlich ist die offene Kommunikation mit Geschäftspartnern, Zulieferern und relevanten Behörden ein Muss. Nur so lassen sich Compliance-Fallen vermeiden und ein nachhaltiges, vertrauenswürdiges Lieferkettenmanagement sichern.

Fazit und Ausblick

Am Beispiel von Eigenverbrauch, Eigenimporten und Zwischenlösungen zeigt sich: Die EUDR reicht deutlich weiter, als viele Unternehmen vermuten. Sie betrifft nicht nur Großhändler oder klassische Importeure, sondern auch Betriebe, die Rohstoffe wie Kakao, Kaffee, Holz, Palmöl oder Kautschuk ausschließlich für den internen Gebrauch oder in Spezialprojekten einsetzen. Wer solche Materialien aus Nicht-EU-Ländern einführt und erstmals innerhalb der EU nutzt, fällt in der Regel unter die EUDR-Pflichten, auch ohne Weiterverkauf. Besonders risikobehaftet sind dabei dezentrale Unternehmensstrukturen, komplexe Lieferketten oder firmenübergreifende Prozesse. Hier kann es schnell zu rechtlichen Lücken kommen, wenn Sorgfaltspflichten nicht klar geregelt sind. Unternehmen sollten deshalb ihre internen Abläufe und Warenströme sorgfältig prüfen, klare Verantwortlichkeiten festlegen und regelmäßige Schulungen für Mitarbeitende anbieten. Auch eine digitale und lückenlose Dokumentation ist entscheidend, um im Fall einer Kontrolle belastbare Nachweise vorlegen zu können. Wer die EUDR frühzeitig und strukturiert angeht, reduziert nicht nur rechtliche Risiken, sondern stärkt auch seine Wettbewerbsfähigkeit und leistet einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung globaler Lieferketten.

FAQ

Die EUDR greift dann, wenn ein Produkt aus einem nicht EU Land importiert wird. Wenn die Waren für den Eigenverbrauch aus der EU gekauft werden, gelten Unternehmen als Nicht-Inverkehrbringer. Damit sind sie nicht EUDR-pflichtig.

Die EUDR greift sowohl bei Rohstoffen als auch bei daraus erzeugten Zwischen- und Endprodukten, sofern sie die gelisteten Materialien enthalten und auf dem EU-Markt erstmals bereitgestellt werden. Auch interne Produktionsschritte, die zu neuen Produkten führen, können als Inverkehrbringen im Sinne der EUDR gewertet werden.

Nur beim Import aus Nicht-EU-Ländern greifen die EUDR-Pflichten. Der Erwerb eines Produkts innerhalb der EU ist nicht EUDR-pflichtig, wenn es bereits zuvor in Verkehr gebracht wurde und ein gültiges DDS vorliegt.

Ja. Auch solche Einsätze gelten als Eigenverbrauch und lösen EUDR-Pflichten aus, wenn die betroffenen Rohstoffe erstmals in die EU eingeführt werden.

Wenn Produkte nach dem Import zunächst verarbeitet oder zwischengelagert werden, bevor sie exportiert werden, liegt ein Inverkehrbringen im Sinne der EUDR vor, mit entsprechender Sorgfaltspflicht.

Ein Produkt gilt als in Verkehr gebracht, sobald es physisch und rechtlich in den EU-Binnenmarkt gelangt. Das kann etwa durch Einlagerung, Abfertigung oder Angebot auf dem Markt erfolgen. Ein bloßer Transit durch die EU löst hingegen keine EUDR-Pflicht aus.

Sie unterscheiden sich nicht. Auch beim Eigenimport gelten dieselben Anforderungen an die Due Diligence, die Dokumentation und das Einreichen eines DDS wie beim Import für den Weiterverkauf.

Solange es sich nicht um ein erneutes erstmaliges Inverkehrbringen handelt (z. B. durch Verarbeitung zu einem neuen Produkt), sind nachgelagerte Bewegungen innerhalb der EU nicht EUDR-pflichtig. Vorausgesetzt, das ursprüngliche DDS ist vorhanden.