Chargen, Lieferungen und die praktische Umsetzung der DDS in der EUDR

EUDR - Reading time: 8 Min

Mit der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) hat die Europäische Union neue Standards für Rückverfolgbarkeit und Dokumentationspflichten etabliert. Unternehmen, die Produkte wie Holz, Soja, Kaffee, Kakao, Palmöl, Rinder oder Kautschuk – sowie deren Folgeerzeugnisse – auf dem EU-Markt in Verkehr bringen oder exportieren, müssen ab Ende 2025 umfassende Sorgfaltspflichtenerklärungen (Due Diligence Statements, DDS) abgeben. Zentrales Ziel ist die lückenlose Rückverfolgbarkeit bis zur Ursprungsparzelle und der Import von entwaldungsfreien Produkten. In der Praxis wirft die Umsetzung der EUDR immer wieder Fragen auf. Häufig herrscht Unsicherheit darüber, ob jeder Wareneingang oder jede Lieferung eine separate DDS-Dokumentation erfordert. Ebenso unklar ist oft der Umgang mit Sammelchargen oder lose gelagerten Materialien. Besonders deutlich wird die Komplexität des DDS, wenn es darum geht, die Verbindung zwischen Charge, Lieferdokumenten und Sorgfaltserklärung korrekt herzustellen. Dieser Beitrag erklärt, warum Chargen und Lieferungen eine wichtige Rolle bei der EUDR spielen.

Die wichtigsten Fakten

Ein DDS ist eine verpflichtende Sorgfaltserklärung, die nachweist, dass ein Produkt entwaldungsfrei ist. Es muss alle relevanten Informationen zu Herkunft, Lieferkette, Mengen und Risiken enthalten und bezieht sich immer auf eine klar definierte Produktcharge.

Unternehmen müssen alle Informationen zu einer Charge sammeln – darunter die Herkunftsparzelle, Mengen, Verarbeitungsschritte und Transportwege. Diese Daten werden dokumentiert, geprüft und als Sorgfaltserklärung digital eingereicht.

Das DDS bezieht sich immer auf die Charge, nicht auf einzelne Lieferungen. Lieferungen sind lediglich die physische Bewegung von Ware, während die Rückverfolgbarkeit und Dokumentation auf die definierte Charge ausgerichtet ist.

Unternehmen müssen unter anderem folgende Informationen erfassen: Ursprungsparzelle, geographische Daten, Mengen, Lieferkette, Transport- und Verarbeitungsschritte sowie Risikobewertungen. Auch Vermischungen oder Umverpackungen müssen nachvollziehbar dokumentiert werden.

Fehlende oder fehlerhafte Angaben können zu Sanktionen, Bußgeldern oder dem Ausschluss vom EU-Markt führen. Eine lückenlose und korrekte Dokumentation ist daher zwingend notwendig – sowohl zur Einhaltung der EUDR als auch zur Absicherung gegenüber Kunden und Behörden.

Executive Summary

Mit der EUDR gelten ab Ende 2025 neue, verbindliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen, die Produkte mit Risiko-Rohstoffen wie Holz, Kakao, Kaffee, Soja, Palmöl, Rindfleisch oder Kautschuk in der EU in Verkehr bringen oder exportieren. Für jedes dieser Produkte muss eine Sorgfaltserklärung (Due Diligence Statement, DDS) erstellt werden. Diese Erklärung bezieht sich immer auf eine klar abgegrenzte Produktcharge – nicht auf einzelne Lieferungen – und muss nachweisen, dass das Produkt entwaldungsfrei ist und vollständig bis zur Ursprungsparzelle zurückverfolgt werden kann. Unternehmen müssen dazu ein eigenes Sorgfaltspflichtensystem aufbauen, das die gesamte Lieferkette umfasst – von der Herkunft des Rohstoffs bis zum fertigen Produkt. Zentrale Anforderungen sind die eindeutige Identifikation von Chargen, die präzise Erfassung aller relevanten Daten sowie eine lückenlose Dokumentation von Herkunft, Menge, Transport, Verarbeitung und Lagerung. Die physische Lieferung gilt dabei lediglich als logische Folge der dokumentierten Charge.

Herausforderungen ergeben sich insbesondere bei Sammellagern, Vermischungen, Umverpackungen und Mehrfachlieferungen. In solchen Fällen muss jede neue Mischung oder Untercharge mit einer eigenen, transparent dokumentierten DDS versehen werden. Eine nachträgliche Zusammenführung unterschiedlicher Herkunftschargen ist nicht zulässig. Referenznummern, Barcodes und digitale Systeme wie ERP- oder Track-&-Trace-Lösungen sind entscheidend, um den Überblick über Warenflüsse zu sichern und gesetzeskonform zu dokumentieren. Fehlende oder fehlerhafte Dokumentation kann zu Sanktionen, Marktverboten und Reputationsschäden führen. Eine klare Zuordnung von EUDR-Chargen, die konsequente Nutzung von Referenzen, gut strukturierte Lagerprozesse und die Schulung aller beteiligten Abteilungen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für die Umsetzung der EUDR. Ziel ist eine transparente, entwaldungsfreie Lieferkette mit nachvollziehbaren Produkten – vom Ursprung bis zum Verbraucher.

Sie möchten mehr zum Thema erfahren?

Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Einblicke und Updates zu den neuesten Entwicklungen in den Bereichen LkSG, CSDDD, CSRD, ESRS, Compliance, ESG, EUDR und Whistleblowing.

Was ist das Due Diligence Statement (DDS) und warum ist es so wichtig?

Überblick über die DDS-Pflichten der EUDR

Das DDS (Due Diligence Statement) ist das Herzstück der seit Mitte 2023 geltenden EU-Verordnung zur Bekämpfung der weltweiten Entwaldung. Hersteller und Händler, die mit Risiko-Rohstoffen wie Holz, Kakao, Kaffee, Kautschuk, Palmöl, Rindfleisch oder Soja zu tun haben – also diese Rohstoffe importieren, verarbeiten oder exportieren – sind direkt betroffen. Sie sind verpflichtet, ein eigenes Sorgfaltspflichtensystem einzurichten, in dem sie potenzielle Risiken entlang ihrer Lieferkette bewerten, dokumentieren und aktiv minimieren. Entscheidend ist dabei nicht nur die Einführung dieses Systems, sondern auch der Nachweis, dass es tatsächlich wirksam angewendet wird. Dieses Sorgfaltspflichtensystem muss alle Stufen der Lieferkette erfassen – vom Anbaugebiet oder der Herkunftsparzelle bis hin zum fertigen Produkt, das auf dem EU-Markt platziert wird. Unternehmen müssen sicherstellen, dass alle relevanten Informationen zu Herkunft, Transport, Verarbeitung und Lagerung vollständig, korrekt und nachvollziehbar erfasst werden. Das umfasst unter anderem geografische Angaben, Liefermengen, Umwandlungsprozesse im Unternehmen und die Identität aller beteiligten Akteure.

Die wichtigsten Anforderungen sind: Die gesamte Lieferkette eines Produkts muss lückenlos rückverfolgbar sein. Unternehmen müssen genau prüfen, woher ihre Rohstoffe stammen und ob mit diesen Ursprüngen ein Risiko für Entwaldung oder Waldschädigung verbunden ist. Am Ende steht die Abgabe einer Sorgfaltserklärung (DDS) je definierter Charge – ein formales Dokument, das belegt, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind und keine Entwaldungsrisiken bestehen. Dieses Dokument wird zur Grundlage für die Einfuhr- oder Verkaufsfreigabe innerhalb der EU.

Ziel der DDS: Keine Entwaldung über Produkte in der EU

Mit der Sorgfaltspflicht will die Europäische Union verhindern, dass Produkte importiert oder exportiert werden, die mit Entwaldung oder der Zerstörung von Wäldern zu tun haben. Die EUDR-Sorgfaltserklärung stellt dabei das zentrale Bindeglied zwischen den dokumentierten Lieferströmen und der risikoorientierten Ablehnung oder Freigabe durch die Behörden dar. Somit werden nicht nur Konsumenten geschützt, sondern es entstehen zugleich neue Anforderungen und Verantwortlichkeiten für Handel, Industrie und die gesamte vorgelagerte Wertschöpfungskette.

Bedeutung der Dokumentation für alle Beteiligten in der Lieferkette

Die Tragweite der Nachweis- und Dokumentationspflichten erstreckt sich auf alle, die in der Lieferkette tätig sind. Ohne lückenlose Dokumentation zu Ursprungsort, Menge, Lieferweg und Transformationsprozessen im Unternehmen drohen nicht nur Sanktionen, sondern auch der Verlust der Marktteilnahme im EU-Raum. Die Praxis zeigt: Rund 80% der Unternehmen mit relevanter Rohstoffverwendung geben Schwierigkeiten bei der Rückverfolgbarkeit und beim Sammeln von Informationen zur Herkunft an, wie Studien von Branchenverbänden untermauern. Es ist klar: Eine starke und gut funktionierende DDS-Infrastruktur ist sehr wichtig – nicht nur für die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch für eine nachhaltige und zukunftssichere Ausrichtung des Unternehmens.

DDS und der Bezug zu Charge und Lieferung – wie ist das geregelt?

Informationen und Begriffserklärungen für die Praxis

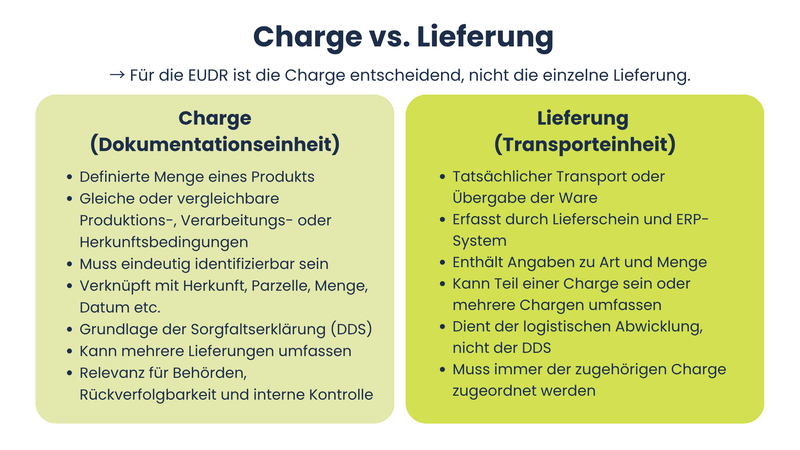

Für die erfolgreiche und reibungslose Umsetzung der EUDR ist es wichtig, Klarheit über zentrale Begrifflichkeiten zu schaffen, die im Zuge dieser Richtlinie verwendet werden. Ein zentraler Begriff in diesem Kontext ist die „Charge“. Dieser Begriff bezeichnet eine definierte Menge eines Produkts, die unter gleichen oder vergleichbaren Bedingungen hergestellt, verarbeitet oder gewonnen wurde. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass jede Charge eindeutig identifizierbar sein muss. Dies erfolgt durch die Verknüpfung mit allen relevanten Daten und Nachweisen, die beispielsweise Informationen über die Herkunft des Produkts sowie dessen Rückverfolgbarkeit umfassen. Diese Nachweise sind nicht nur für interne Prozesse von Bedeutung, sondern spielen auch eine wesentliche Rolle bei der Kommunikation mit externen Partnern und Aufsichtsbehörden.

Im Gegensatz dazu beschreibt der Begriff „Lieferung“ den tatsächlichen Warentransport beziehungsweise die physische Übergabe von Produkten an den nächsten Akteur innerhalb der Lieferkette. Dieser Prozess ist häufig mit einem Lieferschein verbunden, der alle notwendigen Informationen über die Art und Menge der gelieferten Waren enthält. Zudem wird der gesamte Vorgang im ERP-System dokumentiert, um einen lückenlosen Überblick über den Warenausgang und -eingang zu gewährleisten. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Charge aus mehreren Lieferungen bestehen kann; gleichzeitig kann ein einzelner Liefervorgang mehrere Chargen umfassen.

Trotz dieser flexiblen Handhabung bleibt für die Pflichten im Rahmen der DDS entscheidend, dass jede einzelne Charge korrekt zugeordnet wird. Das bedeutet: Unternehmen müssen genau festhalten, wie ihre Produkte hergestellt und geliefert wurden. Nur so können sie die Anforderungen der EUDR erfüllen. Eine sorgfältige Dokumentation und ein klarer Umgang mit Chargen und Lieferungen helfen nicht nur dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Sie verbessern auch die Abläufe im Unternehmen insgesamt. Die klare Trennung und eindeutige Zuordnung dieser Begriffe ist unerlässlich, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen zu können. Ein gutes Verständnis dieser Begriffe hilft Unternehmen dabei, ihre gesetzlichen Pflichten besser zu erfüllen. Außerdem können sie so ihre Lieferkette dauerhaft effizienter gestalten.

Grundregel der Verordnung: DDS bezieht sich auf die Charge, nicht auf die Lieferung

Die Kernforderung der EUDR-DDS ist eindeutig: Die Sorgfaltspflicht und somit auch das DDS bezieht sich ausschließlich auf die Charge. Das bedeutet, dass von Marktteilnehmern alle erforderlichen Informationen und Nachweise zu einer genau abgegrenzten Produktcharge gesammelt und dokumentiert werden müssen. Lieferungen sind in der DDS-Praxis lediglich Ausdruck der physischen Warenbewegung, sie bauen logisch auf der zugrunde liegenden Charge auf. Ein praxisnahes Beispiel: Ein Importeur führt 20 Tonnen Kakao in die EU ein. Diese Menge bildet eine Charge, zu der sämtliche Ursprungsdaten, Kontrollberichte und Risikobewertungen zu erfassen sind. Ob die 20 Tonnen auf einmal, in mehreren oder in Teil-Lieferungen verschickt werden, spielt für die Pflicht zur Sorgfaltserklärung keine Rolle. Entscheidend ist die eindeutig abgegrenzte Charge – auf sie beziehen sich die Dokumentation und die Sorgfaltspflichten, nicht auf jede einzelne Lieferung.

Relevanz für Referenznummern und Produktkennzeichnung

Für ein stringentes DDS-System sind gut gepflegte und eindeutig zugeordnete Referenznummern unverzichtbar. Die Verknüpfung von Chargen- und Liefernummern ermöglicht ein jederzeitiges Nachvollziehen des Warenflusses – sowohl aus Compliance-Sicht als auch für praktisch erforderliche Rückrufe oder Stichprobenkontrollen. Auf Lieferpapieren, Rechnungen und in der internen Warenwirtschaft müssen Chargenbezeichnungen und -nummern konsequent geführt und bei jedem Liefer- und Verarbeitungsschritt aktualisiert oder fortgeschrieben werden. Moderne ERP-Lösungen und spezialisierte Traceability-Tools bieten hier automatisierte Workflows, die Chargennummern aus Ursprungsdaten generieren, dokumentensicher speichern und bei jeder Lieferung als Referenz ergänzen. Eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten – zum Beispiel mit Barcodes oder RFID-Tags – sorgt für mehr Rechtssicherheit. Gleichzeitig verringert sie den Arbeitsaufwand bei internen Kontrollen, Audits oder Prüfungen durch Behörden.

Wie geht man mit Sammelchargen und Lagerware um?

Problemstellung: Fehlende Trennung oder Vermischung im Lager

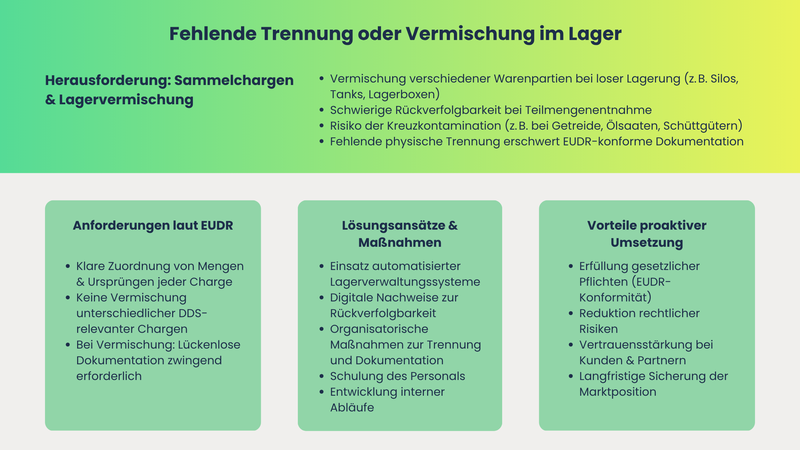

In der Praxis sehen sich Unternehmen häufig einer Vielzahl von organisatorischen und technischen Herausforderungen gegenüber, die in der Lagerhaltung von Produkten und Rohstoffen entstehen können. Insbesondere wenn Waren als Sammelchargen oder in loser Form in Silos, Tanks oder Lagerboxen gelagert werden, tritt oft das Problem der Vermischung verschiedener Warenpartien auf. Dies wird besonders kritisch, wenn es darum geht, Teilmengen zu entnehmen, deren exakte Rückverfolgbarkeit zum Ursprung nicht mehr gewährleistet ist.

Ein klassisches Beispiel hierfür sind Importprozesse von Getreide, bei denen unterschiedliche Ernten aus verschiedenen Regionen gemischt werden. Auch bei der Lagerung von Ölsaaten oder Schüttgutprodukten kann es leicht zur Kreuzkontamination kommen. Wenn die einzelnen Chargen nicht klar voneinander getrennt sind, können Unternehmen Schwierigkeiten haben, die Herkunft und die spezifische Menge jeder Charge nachzuvollziehen. Die Herausforderung wird besonders deutlich angesichts der strengen Vorschriften und Anforderungen der EUDR.

Die EUDR stellt jedoch sehr klare Anforderungen: Auch in Situationen, in denen eine physische Trennung im Lager nur schwer umsetzbar ist, muss eine eindeutige Zuordnung der Mengen und Ursprünge jeder Charge sichergestellt werden. Dies bedeutet für Unternehmen einen signifikanten Aufwand, da sie sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen implementieren müssen. Diese Maßnahmen sollen nicht nur sicherstellen, dass Vermischungen verschiedener DDS-relevanter Chargen zuverlässig verhindert werden, sondern auch, dass im Falle einer Vermischung eine lückenlose Dokumentation vorliegt.

Um diese Herausforderungen zu meistern, könnte die Implementierung moderner Technologien wie automatisierte Lagerverwaltungssysteme in Betracht gezogen werden. Solche Systeme bieten nicht nur eine präzisere Erfassung der Artikelbewegungen und Bestände, sondern ermöglichen auch eine verbesserte Rückverfolgbarkeit durch digitale Nachweise. Ebenfalls wichtig ist die Schulung des Lagerpersonals im Umgang mit diesen Systemen sowie die Entwicklung klarer interner Prozesse zur Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmen gefordert sind, proaktive Schritte zu unternehmen, um die erforderlichen Standards zur Rückverfolgbarkeit ihrer Produkte einzuhalten. Mit gezielten Maßnahmen und passenden Technologien können Unternehmen rechtliche Risiken verringern. Gleichzeitig stärken sie das Vertrauen ihrer Kunden und sichern ihre Marktposition auf lange Sicht.

Müssen für jede Charge eigene DDS-Dokumente erstellt werden?

Die Verordnung verlangt eindeutig, dass für jede einzelne Charge eine eigene Sorgfaltserklärung erstellt wird. Das bedeutet, dass auch bei Sammellagern oder bei der Vermischung von Teilmengen keine pauschale Sorgfaltserklärung für die Gesamtheit genügt. Stattdessen muss jede Charge eindeutig identifizierbar bleiben und ihre Herkunft nachweisbar sein. Wenn Material mit unterschiedlichem Ursprung oder verschiedenen Risikoprofilen vermischt wird, muss für jede neue Charge eine eigene, zusammengefasste Sorgfaltserklärung erstellt werden. Dabei müssen immer die Herkunftsparzellen und die jeweiligen Mengenanteile offengelegt werden. Ein klassisches Beispiel ist das Mischen von Kaffee aus mehreren Regionen: Der Händler muss – je nach Lagerpraxis – einen neuen „Blend“ als eigenständige Charge mit eigenen DDS-Dokumenten anlegen und die Anteile der ursprünglichen Herkunftsparzellen dokumentieren. Ein nachträgliches Zusammenlegen unterschiedlicher Sorgfaltserklärungen ist laut EUDR-Vorgaben nicht zulässig.

Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis

Zur Vermeidung von Fehlern oder Engpässen sind verschiedene Umsetzungsoptionen verbreitet. Viele Unternehmen nutzen digitale Warenwirtschafts- und Track-&-Trace-Systeme, die automatisch prüfen, ob jede Entnahme, Lieferung oder Umarbeitung einer Charge zugeordnet ist. In größeren Agrarbetrieben oder bei Rohstoffhändlern sind darüber hinaus Farb- und Lagerzonenkonzepte, Barcode-Scans und differenzierte Lagerflächen im Einsatz. Auf betrieblicher Ebene sollte jedes Unternehmen interne Arbeitsanweisungen definieren, die regeln, wie beim Zusammenschütten, Portionieren oder Umverpacken von DDS-relevantem Material vorzugehen ist. In der Praxis gibt es häufig gemischte Ansätze. Dabei werden bestimmte Mischungen als eigene Unterchargen geführt, solange klar dokumentiert ist, woher die einzelnen Bestandteile stammen. Dabei sind regelmäßige interne Prüfungen und Schulungen der zuständigen Mitarbeitenden entscheidend, um die Sorgfaltspflichten wirksam und möglichst fehlerfrei umzusetzen.

Sonderfälle und häufige Stolperfallen

Unterschiedliche Lieferanten für gleiche Produkte

Eine besonders herausfordernde Situation ergibt sich, wenn ein Betrieb gleiche Warenarten von unterschiedlichen Lieferanten bezieht – etwa Sojabohnen aus mehreren Quellen. In solchen Fällen schreibt die EUDR vor, dass jeder Bezug als eigenständige, chargenspezifische Sorgfaltserklärung zu dokumentieren ist. Die Versuchung, ähnliche Produkte unterschiedlicher Herkunft als gemeinsame Charge zu deklarieren, ist aus Gründen der Prozessvereinfachung groß. Rechtlich ist dies jedoch nicht zulässig, denn jeder Lieferant, jede Ursprungsparzelle und jede Charge müssen klar dokumentiert und getrennt erfasst werden. Dies gilt auch dann, wenn im Lager später eine Vermischung stattfindet. Dem Betrieb kommt hier die Pflicht zu, bei jeder Wareneingangsbuchung und bei späteren physischen Lieferungen eine durchgängige Transparenz sicherzustellen.

Umverpackung oder Kommissionierung im Lager

In der logistischen Praxis werden Lieferungen häufig umgepackt oder für einzelne Kunden kommissioniert. Hier stellt sich die Frage, wie die DDS-Dokumentation zu führen ist, wenn der Warenfluss nicht mehr dem ursprünglichen Chargenzuschnitt entspricht. Entscheidend ist, dass auch nach Umverpackung oder Teilentnahme der Bezug zur Ursprungscharge in der Dokumentation erhalten bleibt. Jedes neu zusammengesetzte Produktbündel muss weiterhin eindeutig rückverfolgbar sein. Insbesondere beim Handel mit Rohstoffen in Sekundärverpackungen, etwa Kleinpackungen für den Einzelhandel, müssen die DDS-Informationen auch auf Einzelebene vorgehalten werden. Viele Unternehmen nutzen dafür serialisierte Etiketten oder digitale Verknüpfungen (etwa über QR-Codes), die auf die DDS-Hauptnummer der zugrundeliegenden Charge zurückführen.

Praxisbeispiel: Lose eingelagertes Material mit Einzelabgabe

Ein anschauliches Beispiel aus dem Alltag: Ein Händler lagert Kautschuk in mehreren Silos, jeweils aus unterschiedlichen Ursprungsregionen mit separaten Sorgfaltserklärungen. Die Abgabe an die verarbeitende Industrie erfolgt je nach Kundenbedarf auch in Teilmengen oder Mischungen. Das Unternehmen muss für jede Teilmenge genau festhalten, wie viel sie enthält und zu welcher Ursprungscharge sie gehört. Außerdem muss es sicherstellen, dass keine unzulässige Vermischung stattfindet – es sei denn, die Charge wird vorher neu bewertet und dokumentiert. Werden mehrere Chargen zusammengeschüttet, muss eine neue, saubere DDS für die "Sammelcharge" erstellt werden. Life-Cycle-Auditierungen und die Nutzung moderner IoT-Technik, beispielsweise zur Wiege- und Füllstandskontrolle, helfen, Genauigkeit und Compliance zu sichern, insbesondere bei hohem Durchsatz und komplexen Lagerprozessen.

Handlungsempfehlungen für die Praxis

Aufbau einer strukturierten Erfassung von Chargen- und Lieferdaten

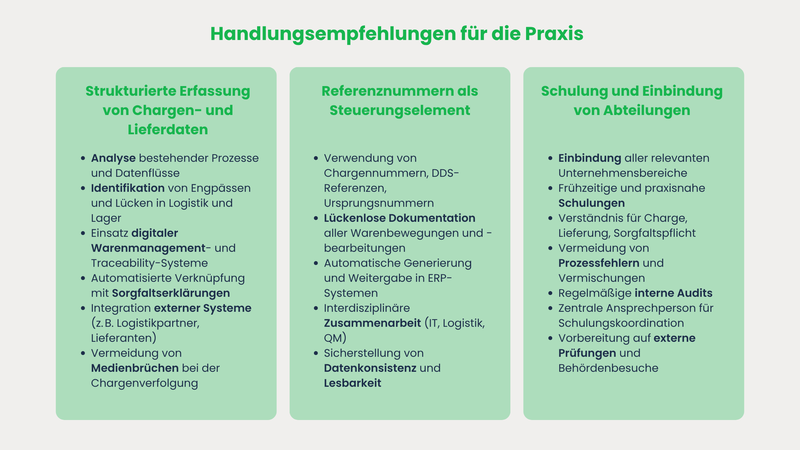

Die wichtigste Grundlage für eine reibungslose und rechtssichere EUDR-Umsetzung ist die Etablierung eines strukturierten Systems zur Erfassung aller chargen- und lieferrelevanten Daten. Unternehmen sollten frühzeitig bestehende Prozesse analysieren, Engpässe im Datenfluss identifizieren und Lücken in der Lager- oder Produktionslogistik schließen. Digitale Warenmanagement- und Traceability-Systeme bieten einen Weg, sämtliche Wareneingänge, interne Umlagerungen und Lieferungen automatisiert mit den zugehörigen Sorgfaltserklärungen zu verknüpfen. Es empfiehlt sich, zudem Fremdsysteme – etwa von externen Logistikpartnern oder Lieferanten – frühzeitig in die eigene Datenbasis zu integrieren, um Medienbrüche bei der Chargenverfolgung zu vermeiden.

Nutzung von Referenznummern als zentrales Steuerungselement

Die konsequente Verwendung von Referenznummern (Chargennummer, DDS-Referenz, Ursprungsnummer) steigert nicht nur die Transparenz, sondern ist ein zentrales Steuerungselement im Kontext des EUDR-DDS. Jede Warenbewegung, jedes Lagerereignis und jede Bearbeitung sollte mit diesen Referenzen dokumentiert werden – vom Wareneingang über die interne Verarbeitung bis zur Lieferung an den Endabnehmer. Moderne ERP-Systeme ermöglichen eine automatische Generierung, Pflege und Weitergabe dieser Referenznummern an nachgelagerte Systeme. Fachabteilungen wie IT, Logistik und Qualitätsmanagement sollten eng zusammenarbeiten, um Datenkonsistenz und Lesbarkeit auch bei komplexen Produktsortimenten und Mehrstufigkeit der Lieferkette sicherzustellen.

Schulung und Einbindung relevanter Abteilungen

Die Sorgfaltspflichten greifen tief in mehrere Unternehmensbereiche ein, etwa von der Beschaffung über Produktion und Lager bis hin zum Vertrieb und der Rechtsabteilung. Entscheidend ist eine frühzeitige und kontinuierliche Schulung aller Mitarbeitenden, die mit den Prozessen in Berührung kommen. Nur wer die logische Verknüpfung von Charge, Lieferung und Sorgfaltserklärung versteht, kann Prozessfehler, unerlaubte Vermischungen oder Lücken in der Dokumentation vermeiden. Hilfreich sind praxisnahe Schulungen anhand typischer Unternehmensprozesse, regelmäßige "Wareneingangskontrollen" durch interne Auditreihen sowie eine zentrale Ansprechperson, die Fragen aufnimmt und Schulungsangebote koordiniert. Besonders im Hinblick auf Kontrollbesuche durch Behörden oder externe Prüfstellen ist eine umfassend geschulte Belegschaft ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Fazit und Ausblick

Die klare Erkenntnis aus den EUDR-Pflichten: Die DDS ist stets auf die Charge bezogen, die physische Lieferung fungiert lediglich als Folgeereignis. Die saubere Trennung und Dokumentation von Chargen ist damit das Rückgrat der EUDR-Compliance. Unternehmen, die dies konsequent umsetzen, vermeiden gravierende Risiken und schaffen eine solide Grundlage für nachhaltige, zukunftsfeste Lieferketten. Nur durch eine lückenlose, manipulationssichere und transparente Dokumentation aller Chargen und zugehörigen Lieferungen lässt sich die Gefahr von Compliance-Verstößen minimieren. Die EUDR bringt mit ihren strengen Vorgaben zur Sorgfaltserklärung zwar viel Aufwand mit sich. Doch der Nutzen – etwa rechtliche Sicherheit, mehr Vertrauen bei Kunden und eine nachhaltige Positionierung – macht sich am Ende bezahlt. In Zeiten wachsender Marktüberwachung und gesellschaftlicher Verantwortung ist dies unverzichtbar.

Unternehmen, die sich näher mit der Umsetzung der EUDR beschäftigen möchten – zum Beispiel mit der technischen Umsetzung der Chargenverfolgung oder dem Aufbau interner Prozesse – sollten die offiziellen Leitfäden der EU-Kommission lesen. Auch Expertenforen und branchenspezifische Empfehlungen der jeweiligen Verbände bieten dabei wertvolle Unterstützung.

FAQ

Eine EUDR-Charge ist eine abgegrenzte Menge eines Produkts, die unter gleichen Bedingungen gewonnen, verarbeitet oder hergestellt wurde. Außerdem gilt sie aufgrund von eindeutigen Parametern (Zeitpunkt, Ursprungsparzelle, Produktionseinheit) als eindeutig identifizierbar. Im Kontext der EUDR wird jeder Charge eine eigenständige Sorgfaltserklärung zugeordnet, um Herkunft und Risikoprofil präzise nachweisen zu können.

Die EUDR-Sorgfaltserklärung wird für jede relevante Charge erstellt. Sie beinhaltet detaillierte Angaben zum Ursprungsland, zur Parzelle, zum Erntedatum, zum Lieferweg und zu allen verarbeiteten Mengen. Die Erklärung wird in digitaler Form an die zuständigen Behörden und Geschäftspartner weitergereicht und bildet die Basis für Behördenprüfungen sowie interne Audits. Meist wird die Sorgfaltserklärung in das betriebliche Warenwirtschaftssystem integriert und automatisiert gepflegt.

Ja, es können mehrere Lieferungen auf eine einzige Charge referenzieren. Entscheidend ist, dass die Sorgfaltserklärung stets chargenspezifisch bleibt. Teillieferungen, Vertrieb in mehreren Portionen oder interne Umlagerungen müssen in den Systemen so dokumentiert werden, dass der Bezug zur Ursprungschargen-DDS zu jeder Zeit sichtbar bleibt.

Sobald eine Vermischung unterschiedlicher Chargen im Lager erfolgt, muss das Unternehmen eine neue, sogenannte Sammelcharge bilden. Für diese neue Charge ist zwingend ein eigenes DDS zu erstellen, wobei die jeweiligen Mengenanteile und Ursprungsinformationen transparent und nachweislich zu hinterlegen sind. Ein einfaches Fortschreiben bestehender Sorgfaltserklärungen ist nicht zulässig.

Bei unvollständiger Dokumentation oder fehlerhafter Zuweisung von Chargen drohen empfindliche Sanktionen, Bußgelder und schlimmstenfalls der Ausschluss vom Handel auf dem EU-Markt. Darüber hinaus entstehen Reputationsschäden und operative Mehraufwände bei nachträglichen Untersuchungen und Korrekturen. Daher ist eine stringente, frühzeitige Vorbereitung essenziell für eine nachhaltige Umsetzung der EUDR.