EUDR-Compliance bei zusammengesetzten Produkten – Wann und wie tief muss geprüft werden?

EUDR - Lesezeit: 7 Min

Die Anforderungen und Einhaltung der EUDR Compliance beschäftigen aktuell zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Dabei sind insbesondere jene betroffen, die mit komplexen Warengruppen und Rohstoffmischungen arbeiten. Besonders zusammengesetzte Produkte stehen ganz oben auf der Agenda: Denn häufig ist auf den ersten Blick unklar, welche Prüfpflichten tatsächlich bestehen und wie tief die Lieferkette im Sinne der EU Deforestation Regulation zurückverfolgt und geprüft werden muss. Gerade die Kombination unterschiedlicher Materialien und Rohstoffe in einem einzigen Endprodukt sorgt oft für Unsicherheit. Auch die globale, vielschichtige Lieferkette stellt Unternehmen dabei vor neue Herausforderungen. Dieser Beitrag stellt eine Einordnung für Unternehmen, Produktmanager, Einkäufer und Compliance-Verantwortliche dar.

Die wichtigsten Fakten

Weil sie mehrere Rohstoffe mit unterschiedlichem EUDR-Bezug kombinieren – teils in Hauptmengen, teils in Kleinstanteilen – und dadurch komplexe Lieferketten sowie differenzierte Prüfpflichten auslösen, die nicht pauschal zu beantworten sind.

Auch Kleinstanteile sind daher relevant, wenn das Endprodukt unter eine gelistete KN-Position fällt.

Indem sie prüfen, ob das Produkt unter eine in Unter die EUDR fällt ein Produkt, wenn es als relevanter KN-Code in Anhang Igelistet ist und enthält / wurde hergestellt mit / (bei Rind) wurde gefüttert mit einem relevanten Rohstoff – unabhängig davon, ob der Rohstoff im Endprodukt noch ‚sichtbar‘ ist.“

Die KN entscheidet, ob ein Produkt grundsätzlich betroffen ist. Nur gelistete KN-Positionen lösen EUDR-Pflichten aus – ergänzt durch die TARIC-Datenbank und spezifische Zusätze wie „ex“, die einzelne Untergruppen gezielt betreffen.

Da die CN jährlich angepasst wird (z. B. Update zum 01.01.2026), sollten Unternehmen KN-Zuordnungen und betroffene Sortimente regelmäßig gegen die aktuelle CN/TARIC prüfen.

Auch kleine Mengen eines EUDR-Rohstoffs – z. B. Kakaopulver im Schokoriegel oder Palmöl in einer Verpackungsschicht – können meldepflichtig sein, wenn der Rohstoff noch identifizierbar ist und die KN-Position betroffen ist.

EUDR-Pflichten entfallen in der Praxis vor allem dann, wenn das Endprodukt nicht unter eine relevante KN-Position (Anhang I) fällt oder eine Ausnahme greift (z. B. Produktion vor 29.06.2023).“

Ein strukturierter, interdisziplinärer Prüfprozess mit klaren Zuständigkeiten (z. B. Einkauf, Produktmanagement, Zoll, Compliance), technische Präzision bei der Produktbeschreibung und regelmäßige Überprüfung der Sortimente und Lieferketten.

Executive Summary

Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) stellt Unternehmen insbesondere bei zusammengesetzten Produkten vor erhebliche Herausforderungen. Solche Produkte bestehen aus mehreren Materialienund kombinieren oft verschiedene EUDR-relevante Rohstoffe wie Holz, Kakao oder Palmöl, was komplexe Lieferketten und differenzierte Prüfanforderungen nach sich zieht. Entscheidend für die Compliance ist nicht allein der Rohstoffanteil, sondern ob das Endprodukt unter eine im Anhang I gelistete KN-Position fällt (inkl. ‚ex‘-Abgrenzung) und damit als relevantes Produkt gilt. Die kombinierte Nomenklatur (KN) dient hierbei als zentrales Klassifikationssystem, während ‚ex‘-Positionen nur einen Teilbereich einer KN-Position erfassen und daher eine Abgrenzung über Warenbeschreibung und ggf. TARIC erfordern.

Für eine rechtssichere Einstufung müssen Unternehmen systematische Prüfprozesse etablieren – beginnend mit der Identifikation aller relevanten Rohstoffanteile, über die korrekte Tarifierung bis hin zur finalen Bewertung der EUDR-Relevanz. Operativ sollten die Prozesse außerdem so aufgesetzt sein, dass die erforderlichen Sorgfaltserklärungen (DDS) konsistent im EU-Informationssystem erstellt und intern referenziert werden können. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Einkauf, Produktmanagement, Zoll und Compliance unabdingbar. Häufige Fehler – wie pauschale Annahmen, ungenaue Materialbeschreibungen oder das Übersehen versteckter Rohstoffkomponenten – lassen sich durch strukturierte Abläufe, präzise Dokumentation und regelmäßige Portfolioanalysen vermeiden. Der Beitrag liefert damit einen praxisorientierten Leitfaden, um regulatorische Anforderungen effektiv umzusetzen und Risiken in Bezug auf EUDR-Verstöße zu minimieren.

Die Herausforderung: Zusammengesetzte Produkte im Kontext der EUDR

Immer mehr Alltags- und Investitionsgüter bestehen aus zahlreichen Einzelkomponenten mit ganz unterschiedlichem Rohstoffbezug. Die EU-Entwaldungsverordnung zielt jedoch auf spezifische Rohstoffgruppen, allen voran Holz, Kakao, Kaffee, Soja, Palmöl, Rind und Kautschuk sowie einzelne Erzeugnisse daraus. Zusammengesetzte Produkte durchbrechen diese Kategorisierung, da sie mehrere dieser Rohstoffe – teils als Hauptbestandteil, teils in zurückverfolgbaren Kleinstmengen oder als Bestandteil von Vorprodukten – kombinieren. Das führt zwangsläufig zu einer Reihe besonderer Prüfanforderungen, für die eine geeignete Lösung gefunden werden muss, um regulatorische Anforderungen effizient erfüllen zu können.

Große Unsicherheit entsteht vor allem durch Materialmischungen und die komplexe internationale Lieferkette. Viele Unternehmen stehen vor der Aufgabe, für Produkte mit einem Anteil an EUDR-relevanten Rohstoffen (wie etwa Möbeln mit Holzrahmen, Verpackungen mit Palmölbeschichtung, Schokoriegeln mit Kakaopulver) – einschließlich der Anforderung, bei relevanten zusammengesetzten Produkten die Ursprungsparzellen sämtlicher enthaltenen relevanten Rohstoffe geolokalisiert nachzuweisen – eine belastbare und rechtssichere Bewertung vorzunehmen. Solche Produkte, deren Rohstoffe zur Entwaldung und Abholzung von Wäldern beigetragen haben, dürfen nicht in der EU in Verkehr gebracht bzw. aus der EU exportiert werden, wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind. Unternehmen müssen belegen, dass die Rohstoffe entwaldungsfrei (Stichtag 31.12.2020) und legal nach dem Recht des Erzeugerlandes erzeugt wurden.

Außerdem müssen für die oben genannten verarbeiteten Rohstoffe Sorgfaltserklärungen (DDS), Risikoanalyse und ggf. unterstützende Nachweise (z. B. Auditberichte, Standards, Zertifikate als Informationsbausteine) vorliegen, um die Entwaldungsfreiheit zu garantieren. Die Prüfintensität kann zudem je nach Länderrisikoklassifizierung variieren. Gleichzeitig bergen unklare Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation sowie fehlende Transparenz in Teillieferketten zusätzliche Risiken für die Compliance und EUDR-Konformität.

Grundlagen: Zusammengesetzte Produkte und die EUDR

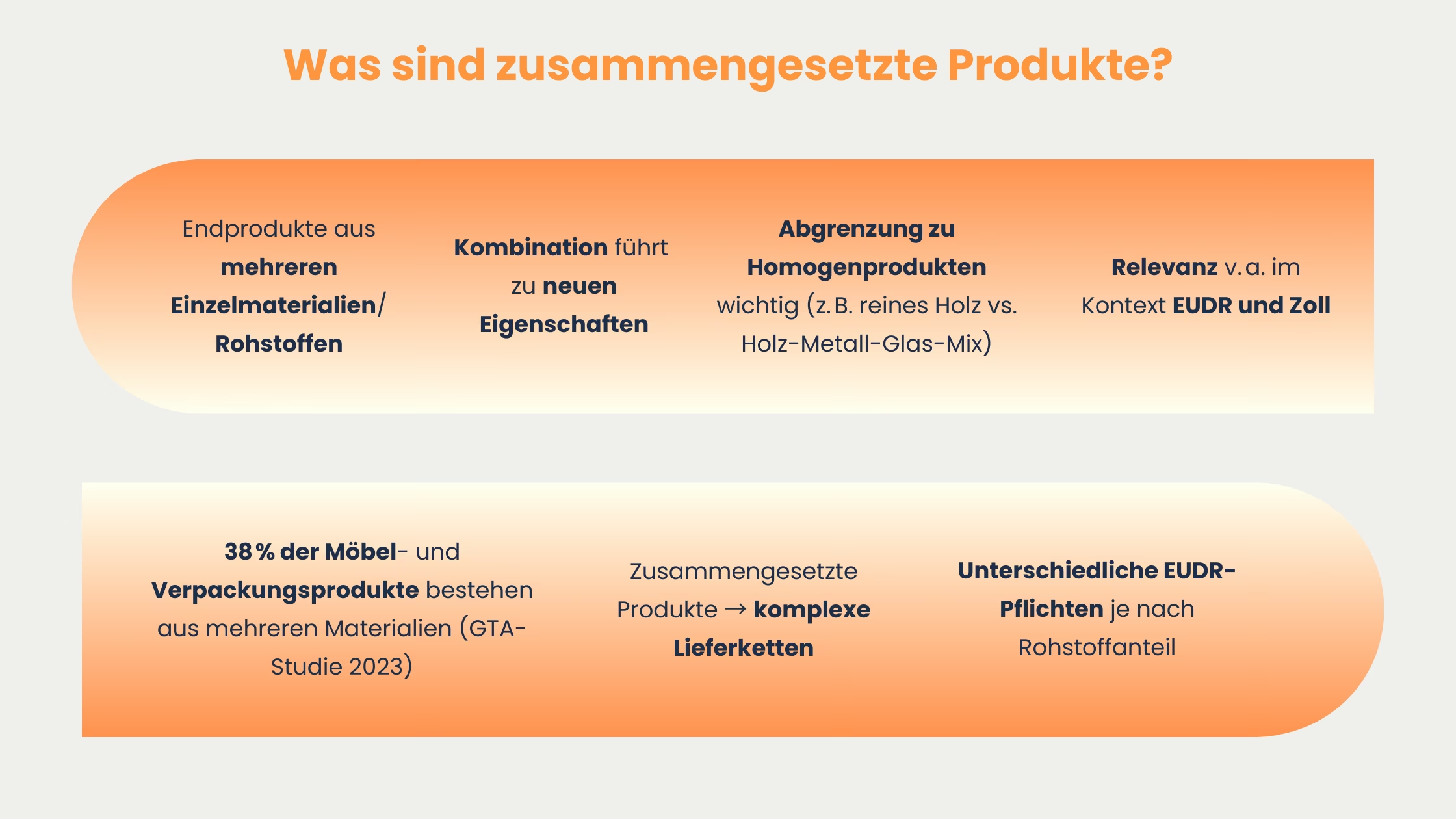

Was sind zusammengesetzte Produkte?

Unter dem Begriff "zusammengesetzte Produkte" versteht man Endprodukte, die mehrere Einzelmaterialien miteinander verbinden. Der Begriff ‚zusammengesetzte Produkte‘ ist dabei ein Praxisbegriff; die EUDR spricht von relevanten Produkten, die relevante Rohstoffe oder Erzeugnisse enthalten oder mit ihnen hergestellt wurden. Diese Kombinationsartikel bestehen aus unterschiedlichen Rohstoffen, die in variierenden Verhältnissen zu einem neuen Produkt verarbeitet werden. Typischerweise entsteht durch diese Kombination ein Produkt mit anderen Eigenschaften als die Summe seiner Einzelteile. Eine präzise Abgrenzung ist im EUDR- und Zollkontext essenziell: Einfache Homogenprodukte wie reine Holzbretter oder Kakaopulver sind klar abgrenzbar. Besteht ein Schrank jedoch aus Holz, Metall und Glas, oder enthält eine Verpackung eine kaschierte Schicht Palmöl, spricht man von einem zusammengesetzten Produkt.

Typische Beispiele aus der Praxis

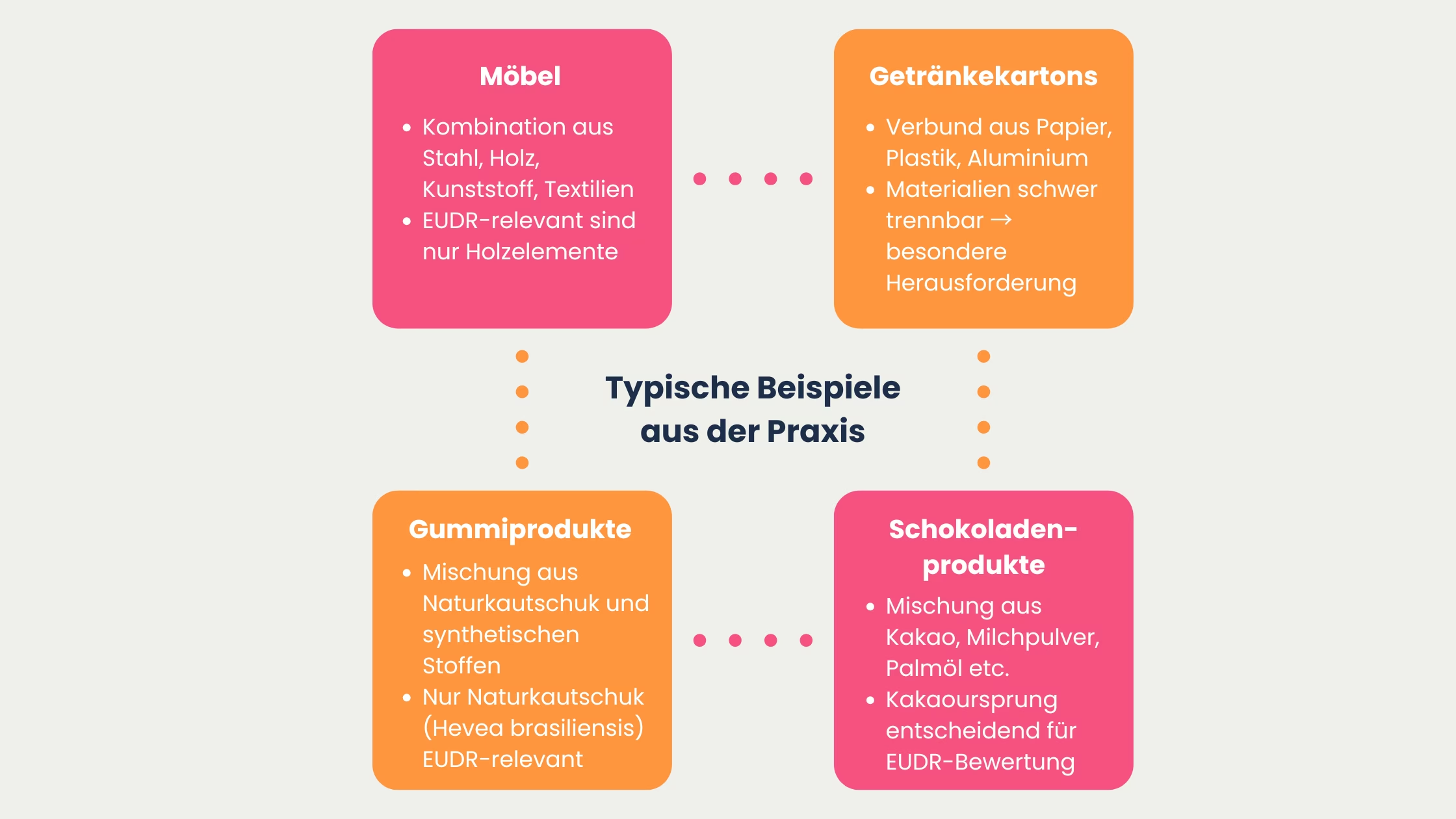

Besonders anschaulich wird die Komplexität am Beispiel von Möbeln. Ein Sitzmöbel besteht häufig aus einer Stahlstruktur, Holzpaneelen, Kunststoffpolstern und Textilbezug. Ob das Möbelstück selbst ein EUDR-relevantes Produkt ist, entscheidet die KN-Einreihung nach Anhang I (inkl. ‚ex‘-Abgrenzungen). Ist das Möbelstück relevant, müssen die relevanten Rohstoffe, die es enthält oder mit denen es hergestellt wurde, vollständig abgedeckt werden, inklusive Geolokalisierung aller Ursprungsparzellen.

Bei Getränkekartons zeigt sich das Thema in der Praxis noch deutlicher: Hier werden Papier (aus Holz gewonnen), Plastik (meist aus Erdöl) und Aluminium zu einem mengenmäßig kaum mehr voneinander trennbaren Verbund verarbeitet. Auch Gummiprodukte mit anteilig Naturkautschuk und synthetischen Komponenten geben Anlass zur differenzierten Prüfung, da nur Naturkautschuk (Hevea brasiliensis; i. d. R. KN/HS 4001 bzw. bei Folgeprodukten teils ‚ex‘) unter die EUDR fällt. Wichtig: Verpackungen sind nur dann EUDR-relevant, wenn sie als eigenständiges Produkt in Verkehr gebracht werden. Reine Transport- oder Schutzverpackung eines anderen Produkts ist grundsätzlich nicht mehr erfasst.

In der Lebensmittelbranche sieht man die Herausforderung zum Beispiel bei Schokoladenprodukten, in denen Kakaopulver, Kakaobutter, Milchpulver und verschiedene Fraktionen von Palmöl miteinander verarbeitet werden. Üblicherweise macht der Kakaogehalt eines Schokoriegels zwar nur einen Bruchteil an der Gesamtmasse aus – für die EUDR spielt jedoch der Rohstoffursprung des enthaltenen Kakaos eine Hauptrolle. Diese sogenannten zusammengesetzten Produkte haben oft komplexe Lieferketten. Je nachdem, welche Rohstoffe enthalten sind, können unterschiedliche Pflichten nach der EUDR gelten. Voraussetzung ist, dass das Endprodukt unter eine relevante KN-Position (Anhang I) fällt. Dann ist auch bei stark verarbeiteten Rezepturen die Herkunft oder Geolokalisierung der verwendeten relevanten Rohstoffe zu belegen.

Rohstofflogik der EUDR: Wann beginnt die Relevanz?

Die EUDR knüpft an ausgewählte Rohstoffe und die in Anhang I gelisteten Erzeugnisse an. Entscheidend ist dabei nicht eine „Wesentlichkeit“ oder ein bestimmter Mindestanteil, sondern die rechtliche Einordnung über die Zolltarifnummer (KN) und die Warenbeschreibung in Anhang I. Fällt ein (auch zusammengesetztes) Endprodukt unter eine gelistete KN-Position, greifen die EUDR-Pflichten; anschließend sind die relevanten Rohstoffe/Erzeugnisse, die das Produkt enthält oder mit denen es hergestellt wurde, für die betroffenen Mengen in DDS, Risikoanalyse und Nachweisen abzubilden (deforestation-free und legal).

Wann ist ein Produkt EUDR-relevant?

EUDR-Anwendungsbereich: Anhang I und KN-Positionen

Ob ein Produkt der EUDR-Compliance unterliegt, entscheidet sich primär durch einen Blick in den Anhang I der Verordnung. Dieser Anhang listet alle betroffenen Rohstoffe und zugehörige Erzeugnisse auf Basis der sogenannten Kombinierten Nomenklatur (KN-Positionen). Zu beachten ist: Nur Produkte, die unter eine gelistete KN-Position fallen, sind überhaupt betroffen und auskunftspflichtig. Dies grenzt die Prüfpflicht ein und verhindert, dass sämtliche komplexen Waren pauschal geprüft werden müssen. Bei mit ‚ex‘ gekennzeichneten Positionen ist zusätzlich zu prüfen, welcher Teilbereich der KN-Position tatsächlich erfasst ist, häufig über TARIC oder Unterteilungen.

Relevanzkriterien für zusammengesetzte Produkte

Für Unternehmen, die mit zusammengesetzten Artikeln handeln oder solche importieren, ergeben sich in der Praxis drei zentrale Kriterien, um die Relevanz einzuschätzen.

- Erstens ist entscheidend, ob in der tariflichen Warenbezeichnung des Produkts ein EUDR-Rohstoff explizit genannt ist – etwa bei „Holzmöbeln“, „Kakaoerzeugnissen“ oder „Kautschukartikeln“.

- Zweitens ist der sogenannte „ex“-Zusatz im Anhang I besonders wichtig. Dieses Kürzel bedeutet, dass nur ein Ausschnitt der Produktgruppe unter die Vorschrift fällt, nicht jedoch die vollständige KN-Position.

- Drittens muss geprüft werden, ob eine chemische Umwandlung stattgefunden hat. Die EUDR kennt keine generelle Ausnahme allein wegen chemischer Umwandlung. Maßgeblich bleibt vor allem die KN-Listung in Anhang I (inkl. ‚ex‘-Abgrenzung) und die Nutzung relevanter Rohstoffe/Erzeugnisse. Die EUDR gilt auch für verarbeitete Produkte, unabhängig davon, ob der ursprüngliche Rohstoff noch direkt erkennbar ist, sofern der KN-Code gelistet ist und der Rohstoff verwendet wurde. Eine Mindestmenge gibt es dabei nicht als generellen Auslöser: Auslösend ist die Listung des Endprodukts in Anhang I (KN, ggf. ‚ex‘/TARIC). Die Menge oder Volumina sind anschließend Folgeangaben im DDS- und Nachweisprozess.

Beispiele für typische Einstufungsfälle

Ein klassisches Beispiel für die praktische Einstufung ist der Export oder Import von Fertigmöbeln mit einem sichtbaren oder auch unsichtbaren Holzanteil, wie etwa ein mit Furnier versehenes Regal. Da Möbel mit Holzanteil in der KN detailliert abgebildet werden, ist der Bezug zur EUDR oft eindeutig herstellbar – vorausgesetzt, das Möbelstück fällt unter eine im Anhang I genannte Warennummer. Dann sind bei zusammengesetzten Holzelementen regelmäßig alle Ursprungsparzellen der relevanten Holzbestandteile zu geolokalisieren.

In der Süßwarenbranche ist maßgeblich, ob das Endprodukt unter eine in Anhang I gelistete KN-Position fällt. Eine generelle Mindestmenge gibt es nicht. Das Kürzel „ex“ zeigt dabei, dass nur ein Teilbereich der jeweiligen KN-Position erfasst ist.

Bei Verpackungen ist zu unterscheiden: Wird die Verpackung als eigenständiges Produkt in Verkehr gebracht, kann sie – je nach KN/Anhang-I-Listung – EUDR-relevant sein. Dient sie ausschließlich dazu, ein anderes Produkt zu stützen, zu schützen oder zu tragen, ist sie grundsätzlich nicht von der EUDR erfasst. Solche Tarifierungs- und Abgrenzungsfragen werden in der Praxis häufig mit Zoll, Fachabteilungen und ggf. zuständigen Behörden geklärt.

Die kombinierte Nomenklatur (KN) verstehen und richtig nutzen

Was ist die kombinierte Nomenklatur?

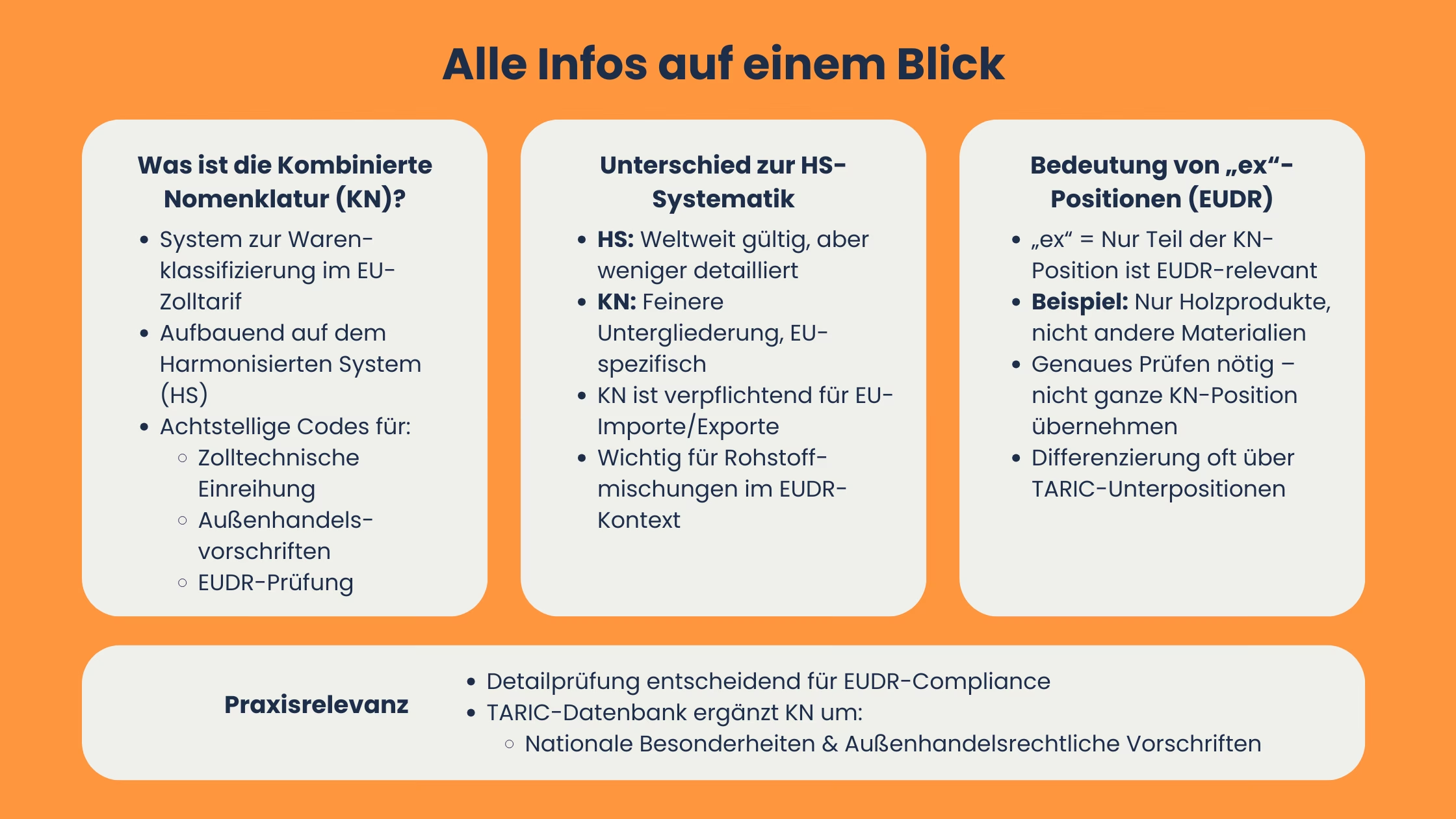

Die kombinierte Nomenklatur (KN) ist das zentrale System zur Warenklassifizierung im EU-Zolltarif. Aufbauend auf dem weltweit gültigen “Harmonisierten System“(HS) bietet die KN eine feinere, auf EU-Bedürfnisse zugeschnittene Untergliederung und verschlüsselt Waren nach achtstelligen Codes. Die KN wird jährlich fortgeschrieben (z. B. gültige Version ab 1. Januar 2026), daher sollten KN-Zuordnungen regelmäßig gegen die aktuelle Fassung geprüft werden. Diese dienen sowohl der zolltechnischen Einreihung als auch als Referenz für zahlreiche Außenhandelsvorschriften und sind das Herzstück bei der Prüfung der EUDR-Relevanz. Für die operative Abgrenzung (z. B. bei ‚ex‘-Positionen) wird häufig zusätzlich mit dem TARIC gearbeitet, der die KN um weitere EU-Unterteilungen ergänzt.

Unterschied zur HS-Code-Systematik

Zwar bildet die HS-Systematik die erste Grundlage für die zolltarifliche Einreihung, doch ist sie international gehalten und bietet daher häufig eine weniger granulare Unterscheidung als die KN der EU. Letztere greift mit zusätzlichen numerischen Stufen tiefer und ist für die zolltarifliche Einreihung im EU-Zolltarif maßgeblich. Gerade im Kontext der EUDR ist diese zusätzliche Detailtiefe entscheidend: Viele aus Rohstoffmischungen bestehende Produkte lassen sich nur eindeutig anhand ihrer KN-Nummer der Verordnung zuordnen.

Bedeutung von „ex“-Positionen in der EUDR

Der Begriff „ex“ kennzeichnet in Anhang I der EUDR, dass lediglich ein Teil einer KN-Position betroffen ist – etwa nur Produkte aus Holz, nicht aber solche aus anderem Material. Dies kann bedeuten, dass nicht die gesamte KN-Position, sondern nur der im Anhang beschriebene Teilbereich erfasst ist. Die Abgrenzung erfolgt je nach Fall über die Warenbeschreibung und ggf. über TARIC-Unterteilungen. Unternehmen dürfen an dieser Stelle nicht die gesamte KN-Position als EUDR-relevant einstufen, sondern müssen genau prüfen, welche Unterkategorien betroffen und wie diese in der eigenen Produktpalette abgebildet sind.

Für die Praxis ist der Blick ins Detail daher unverzichtbar. Die TARIC-Datenbank der EU erweitert die Kombinierte Nomenklatur um nationale Besonderheiten und spezifische außenhandelsrechtliche Vorschriften – auch diese können für die EUDR-Compliance relevant werden.

Nutzung in der Praxis

Die TARIC-Datenbank ist der integrierte Zolltarif der EU und verknüpft die KN mit EU-weit geltenden Maßnahmen aus Zoll-, Handels- und Agrarrecht, um eine einheitliche Anwendung in allen Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Die Ermittlung der zutreffenden KN-Position erfolgt in der Praxis über TARIC – ergänzt um tarifliche Erläuterungen/Anmerkungen und bei Unsicherheit ggf. eine verbindliche Zolltarifauskunft (vZTA/BTI). Da die KN jährlich fortgeschrieben wird, sollten KN-Mappings regelmäßig gegen die aktuelle Fassung geprüft werden.

Entscheidend ist, dass die Produktbeschreibung in den eigenen Systemen eindeutig und technisch korrekt abgelegt wird. Dies bildet die Grundlage für die rechtsichere Tarifierung und spätere Dokumentation. Im Rahmen der EUDR-Compliance muss außerdem sichergestellt werden, dass alle relevanten Warengruppen laufend überprüft werden, insbesondere wenn sich Lieferantenstrukturen, Materialzusammensetzungen oder Produktportfolios verändern. Die technische Dokumentation sollte daher nicht nur das finale Produkt, sondern auch die enthaltenen Rohstofffraktionen genau abbilden.

Praktische Prüfschritte und Umsetzung für Unternehmen

Systematische Prüfung der EUDR-Betroffenheit

Die erforderliche Prüfung, ob ein zusammengesetztes Produkt der EUDR unterliegt, erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst steht die Identifikation des Produkts und aller relevanten Rohstoffanteile entlang der Lieferkette. Im zweiten Schritt erfolgt die Tarifierung anhand der KN- und TARIC-Daten. Anschließend folgt der Abgleich mit den gelisteten Positionen in Anhang I der EUDR. Ist das Endprodukt erfasst, greifen die EUDR-Pflichten (u. a. Geolokalisierung/Legalität/Risikoanalyse) und vor dem Inverkehrbringen bzw. Export ist eine Sorgfaltserklärung (DDS) im EU-Informationssystem zu hinterlegen. Dies dient jedoch zur Vorbereitung, denn erst wenn all diese Prüfschritte eine Übereinstimmung ergeben, entsteht die Verpflichtung zur weiteren Sorgfaltspflicht, insbesondere Dokumentations-, Melde- und Rückverfolgungspflichten.

Praxisnahe Tools und Checklisten können diesen Prozess effizient unterstützen. Unternehmen, die regelmäßig mit Materialmischungen arbeiten, sollten eine Datenbank zur standardisierten Zuordnung ihrer Sortimente anlegen und automatisierte Abgleichprozesse mit KN- und TARIC-Codes integrieren. Zusätzlich sollten Unternehmen die Prozesse auf das EU-Informationssystem (DDS-Register) ausrichten (Rollen/Workflows, Referenznummern, Schnittstellen). Durch die Änderungen von Dezember 2024 und Dezember 2025 wurden zudem Vereinfachungen eingeführt, die insbesondere den administrativen Aufwand für bestimmte nachgelagerte Akteure reduzieren können – die Daten- und Mitwirkungspflichten in der Lieferkette bleiben dennoch zentral.

Zusammenarbeit im Unternehmen organisieren

Gerade bei zusammengesetzten Produkte ist ein isoliertes Vorgehen einzelner Abteilungen selten zielführend. Stattdessen sollte eine interdisziplinäre Zusammenarbeit hergestellt werden. Aus dem Einkauf kommen die Informationen zum Vorprodukt und den Lieferanten, das Produktmanagement kennt die Zusammensetzung und kann Änderungen dokumentieren. Die Zollabteilung ist Experte für die richtige Tarifierung und kann Risiken im Rahmen der EUDR identifizieren. Die Rechts- oder Compliance-Abteilung prüft abschließend die Einhaltung der Sorgfaltspflichten und gibt Hinweise zur angemessenen Dokumentation und Kommunikation gegenüber Behörden. Optimal ist der Aufbau eines internen Prüfprozesses, in dem die Zuständigkeiten und Prüffristen klar geregelt sind – etwa durch ein internes Compliance-Board oder ein regelmäßiges Abstimmungsmeeting bei neuen Produkten oder Sortimentsänderungen.

Typische Fehler vermeiden

Ein häufiger Fehler in der Praxis ist die grundsätzliche Annahme, jeder Rohstoffanteil in einem Produkt mache das gesamte Endprodukt EUDR-relevant. Tatsächlich müssen aber KN-Position und Anhang-I-Abgleich stets gemeinsam betrachtet werden, bevor eine Meldepflicht angenommen wird. Pauschale Bewertungen, etwa auf Basis von Stücklisten oder groben Materialbeschreibungen, sind daher zu vermeiden. Unterschätzt wird oft auch die Relevanz von „versteckten“ Rohstoffkomponenten: In vielen Fällen sind EUDR-Rohstoffe nur indirekt präsent, etwa als Klebstoffbestandteil, Beschichtung oder in Hilfsstoffe.

Hier ist besondere Sorgfalt geboten: Auslöser ist die Anhang-I/KN-Relevanz des Endprodukts, nicht die ‚Sichtbarkeit‘ einzelner Komponenten. Ist das Produkt erfasst, müssen auch indirekte Rohstoffanteile, soweit sie unter die EUDR-Logik fallen, im Daten- und Nachweisprozess abgebildet werden.

Fazit

Die Prüfung der EUDR-Betroffenheit bei komplexen und zusammengesetzten Produkten erfordert ein abgestimmtes, systematisches Vorgehen – und eine sichere Einordnung über die Kombinierte Nomenklatur. Anhang I der EUDR definiert den Anwendungsbereich über KN-Positionen (inklusive „ex“-Abgrenzungen), während TARIC und die technische Warenbeschreibung in der Praxis helfen, die genaue Untergruppe korrekt zu bestimmen und Fehlzuordnungen zu vermeiden. Da die KN jährlich fortgeschrieben wird, sollte das interne Mapping regelmäßig gegen die jeweils aktuelle Fassung überprüft werden.

Unternehmen sollten frühzeitig eine strukturierte Portfolioanalyse durchführen, um EUDR-relevante Warengruppen, betroffene Rohstoffströme und kritische Lieferkettenabschnitte zu identifizieren. Eine konsequente Priorisierung nach Anhang-I/KN-Relevanz schafft effiziente Ressourcennutzung und reduziert das Risiko von Lücken in der Sorgfaltspflicht. Gleichzeitig empfiehlt sich bei Sortiments-, Rezeptur-, Material- oder Lieferantenänderungen eine turnusmäßige Neubewertung – einschließlich der Aktualisierung von Datenpunkten für Rückverfolgbarkeit und Geolokalisierung. Operativ sollte der Prozess so aufgesetzt sein, dass die Sorgfaltserklärungen (DDS) konsistent im EU-Informationssystem hinterlegt und intern nachvollziehbar referenziert werden können.

Eine vollständige, prüffähige Dokumentation aller Tarifierungsentscheidungen, Datenquellen, Risikoabwägungen und Freigaben ist nicht nur Compliance-Anforderung, sondern auch ein wirksames Schutzinstrument bei Kontrollen und Rückfragen durch Zoll- und Marktaufsichtsbehörden. So wird aus der EUDR-Umsetzung kein reaktiver Einzelfallprozess, sondern ein belastbares, skalierbares System für Produkt- und Lieferketten-Compliance.

FAQ

Die EUDR-Pflicht besteht nur, wenn das Produkt unter eine der in Anhang I gelisteten KN-Positionen fällt, die einen der sieben relevanten Rohstoffe betrifft. Für zusammengesetzte Produkte ist maßgeblich die KN-Einreihung nach Anhang I (inkl. ‚ex‘-Abgrenzung). Ob der Rohstoff im Beschreibungstext genannt ist, kann ein Hinweis sein, ist aber nicht zwingend.

Der HS-Code bietet die internationale Basisklassifikation von Waren, die KN-Codes hingegen sind die darauf aufbauende, EU-spezifische Systematik mit erhöhter Detailtiefe. Für die EUDR ist die Einreihung nach KN/Anhang I entscheidend. In der Praxis wird zur Präzisierung häufig auch der TARIC herangezogen (insb. bei ‚ex‘-Positionen).

Unternehmen müssen mindestens bis auf die Position der gelisteten KN-Nummer und die konkrete Produktspezifikation prüfen. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich eine Abstimmung mit der Zollbehörde oder die Einholung einer verbindlichen Zolltarifauskunft. Wichtig ist, die Tarifierungsentscheidung und die zugrunde liegende Produktbeschreibung so zu dokumentieren, dass sie später für DDS/Behördenprüfungen konsistent nachweisbar ist.

Gerade in komplexen Lieferketten mit mehreren Produktionsschritten, Herstellungsstufen und Materialmischungen ist es entscheidend, umfassende Informationen aus der gesamten Kette einzuholen. Wer als Importeur auftritt, bleibt für die vollständige Dokumentation aller relevanten Rohstoffanteile verantwortlich. Wer als Marktteilnehmer ein relevantes Produkt erstmals in der EU in Verkehr bringt oder exportiert, bleibt für die vollständige Sorgfaltserklärung und die zugrunde liegenden Informationen verantwortlich – auch wenn Daten von Sub-Lieferanten stammen.