15. Januar 2024 • Lesezeit: 7 Min

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ist ein Teil des neuen EU-Gesetzes für Lieferketten, das viel Beachtung findet. Durch diese Regelung müssen Unternehmen ihre Lieferketten prüfen, um sicherzustellen, dass keine Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden auftreten. Unternehmen müssen sich bald darauf einstellen, diese Anforderungen zu erfüllen. Aber was bedeutet das genau? Kurz gesagt, Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Lieferanten und Partner die Menschenrechte achten und umweltfreundlich handeln. Diese Richtlinie gibt Unternehmen die Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und Gutes zu bewirken. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Punkte der Richtlinie genauer erklären. Außerdem werden wir erläutern, worauf Unternehmen achten sollten und welche Vorteile sie daraus ziehen können.

Das EU-Lieferkettengesetz, auch als Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) bekannt, ist eine Richtlinie der Europäischen Union, die Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Lieferketten auf Nachhaltigkeit und ethische Prinzipien zu prüfen. Die CSDDD hat zwei Hauptziele: Erstens sollen Unternehmen Verantwortung für ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt übernehmen. Sie müssen sich um den Schutz von Menschenrechten, den Kampf gegen Kinderarbeit, den Umweltschutz und den Klimaschutz kümmern. Zweitens soll die Richtlinie sicherstellen, dass Unternehmen entlang ihrer gesamten Lieferkette menschenrechtliche Standards einhalten und somit Verstöße gegen soziale und ökologische Regeln vermieden werden.

Das Gesetz betrifft Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von mindestens 450 Millionen Euro weltweit. Die Umsetzung der CSDDD erfordert umfangreiche Analysen der Liefer- und Wertschöpfungsketten sowie die Identifikation von Risiken und darauf aufbauende angemessene Maßnahmen zur Risikominderung. Unternehmen müssen außerdem transparent über ihre Aktivitäten berichten und einen Sorgfaltsbericht erstellen, der entweder in einem Nachhaltigkeitsbericht oder auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht werden kann.

Die Richtlinie stellt Unternehmen vor einige Herausforderungen, wie die Beschaffung von Informationen entlang ihrer gesamten Lieferketten. Auch können zusätzliche Kosten durch die Implementierung neuer Prozesse und Systeme entstehen. Dennoch bietet die CSDDD Unternehmen auch Chancen, ihr Image zu verbessern und das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Durch die Umsetzung nachhaltiger Praktiken können Kosten langfristig gesenkt werden.

Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Einblicke und Updates zu den neuesten Entwicklungen in den Bereichen LkSG, CSDDD, CSRD, ESRS, Compliance, ESG und Whistleblowing.

Die CSDDD, oder das EU-Lieferkettengesetz, ist ein Gesetz der Europäischen Union und steht für "Corporate Sustainability and Due Diligence Directive". Dieses Gesetz verpflichtet Unternehmen dazu, ihre Lieferketten auf Nachhaltigkeit und ethische Prinzipien hin zu überprüfen. Das Ziel dieser Richtlinie ist es, die Menschenrechte zu schützen, die Umwelt zu erhalten und den Klimaschutz zu fördern.

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive hat zwei Hauptziele: Erstens sollen Unternehmen dazu verpflichtet werden, Verantwortung für ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu übernehmen. Das bedeutet, dass sie sich um den Schutz von Menschenrechten, die Bekämpfung von Kinderarbeit, den Umweltschutz und den Klimaschutz kümmern müssen.

Zweitens soll die Richtlinie sicherstellen, dass Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette menschenrechtliche Standards einhalten. Das betrifft vor allem die Arbeitsbedingungen und den Umweltschutz. Darüber hinaus soll die Richtlinie dafür sorgen, dass die globalen Wertschöpfungsketten transparenter werden und so Verstöße gegen soziale sowie ökologische Regeln vermieden werden sollen.

Dieser Ansatz ist für unsere Gesellschaft und unseren Planeten sehr wichtig. Immer mehr Menschen wollen wissen, woher die Produkte kommen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden. Mit dieser Richtlinie können Verbraucher besser informierte Entscheidungen treffen und ihr Einkaufsverhalten an ihren eigenen Werten ausrichten.

Das Konzept sorgt dafür, dass Unternehmen in der EU aktiv werden, um ihre Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt zu verringern. Sie müssen sicherstellen, dass sie die Sorgfaltspflichten einhalten und keine negativen Folgen wie Kinderarbeit, Sklaverei, Ausbeutung von Arbeitenden oder Umweltverschmutzung verursachen.

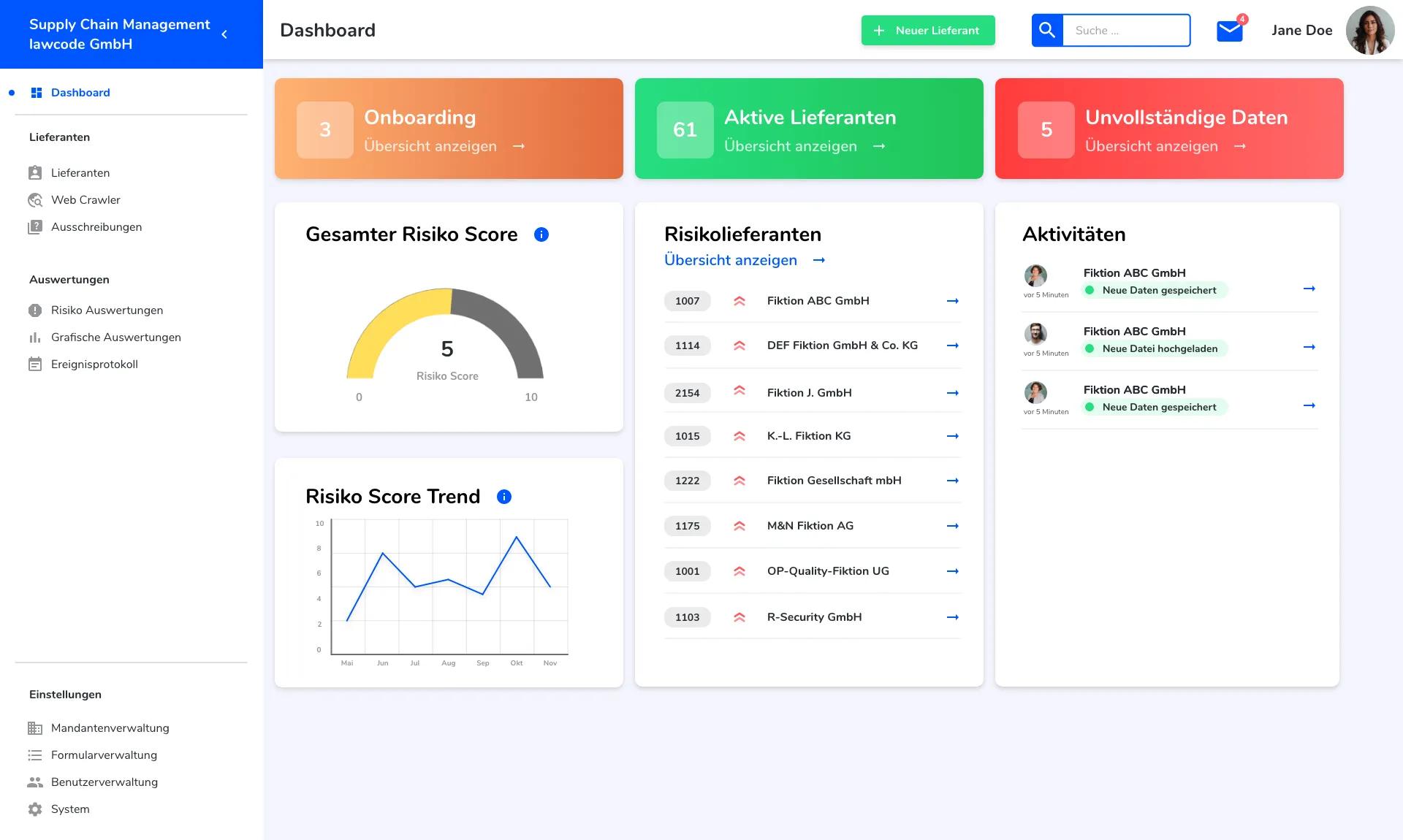

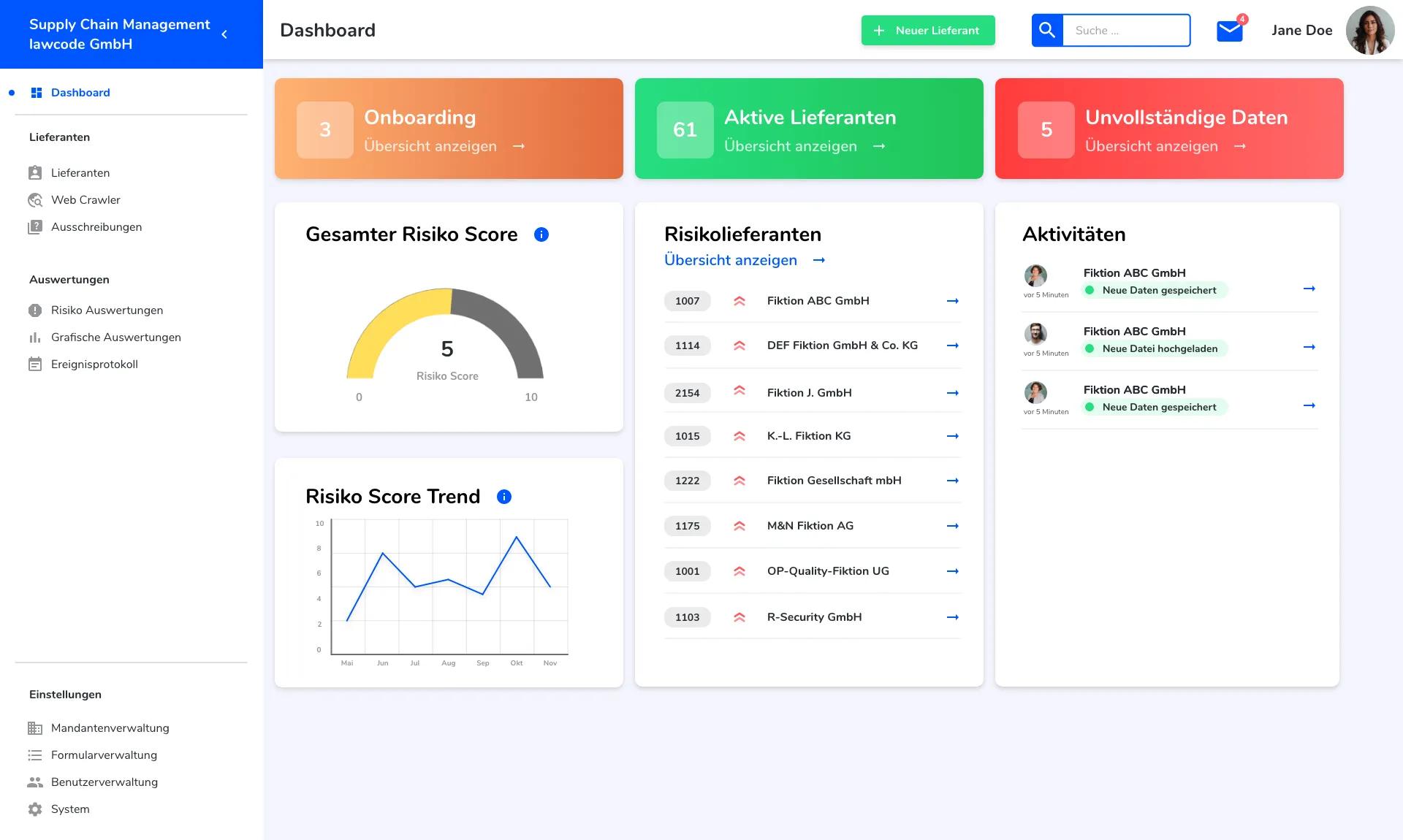

Navigieren Sie sicher durch LkSG und CSDDD: Unser Tool unterstützt Sie bei der Einhaltung von Sorgfaltspflichten und Nachhaltigkeitsvorgaben in Ihrer Lieferkette.

Der konkrete Anwendungsbereich des Gesetzes richtet sich nach der Beschäftigtenanzahl und dem Umsatz. Ursprünglich sollte der erste Gesetzesentwurf des EU-Lieferkettengesetzes bereits für Unternehmen ab 500 Beschäftigten mit einem Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro im Jahr gelten. Nach gescheiterten Abstimmungen wurde der Anwendungsbereich jedoch begrenzt. Das Gesetz richtet sich nun, im Vergleich zum deutschen LkSG, maximal auf EU- und ausländische Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten die mehr als 450 Millionen Euro weltweiten Nettoumsatz erwirtschaften.

Unternehmen außerhalb der EU sind ebenfalls dazu verpflichtet, das Gesetz zu beachten. Die Regelung gilt für sie wenn sie innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie mehr als 450 Millionen Euro (bisher 300 Mio. Euro) Umsatz in der EU erwirtschaften. Dazu gehören in der EU aktive Unternehmen aus Drittländern, die die Umsatzschwellen der oben aufgeführten Gruppen erfüllen. Dabei ist wichtig, dass dieser Umsatz in der EU generiert wird. Es spielt jedoch keine Rolle, ob diese Organisationen Zweigniederlassungen oder Tochterunternehmen in der Region besitzen. Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive findet somit direkte Anwendung auf EU-Unternehmen und Nicht-EU-Unternehmen.

Zunächst sind Finanzdienstleistungen nicht von der Richtlinie betroffen, aber es gibt eine Möglichkeit, dass sie später einbezogen werden. Die EU-Richtlinie hat gestaffelte Übergangszeiten: Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 5 Prozent des weltweiten Umsatzes. Die Betroffenen haben dann fünf Jahre Zeit, um ihre Ansprüche geltend zu machen, einschließlich Gewerkschaften und zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Bereits im März 2021 hat die Europäische Union die Corporate Sustainability Due Diligence Directive eingeführt. Diese verlangt von Unternehmen, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um Menschenrechte und die Umwelt in ihren Betrieben und Lieferketten zu schützen. Am 23. Februar 2022 wurde der EU-Kommission ein Vorschlag für eine EU-weite “Lieferkettenrichtlinie” vorgelegt, die sich derzeit im Gesetzgebungsprozess befindet. Das Ziel der neuen Richtlinie ist es, dass Unternehmen in der EU künftig dazu verpflichtet sind, Menschenrechte und Umweltschutz in den globalen Wertschöpfungsketten zu respektieren. Der Entwurf wurde am 1. Dezember 2022 vom Europäischen Rat gebilligt und am 1. Juni 2023 vom Europäischen Parlament mit einer Mehrheit von 366 Ja- zu 225 Nein-Stimmen angenommen.

Im Trilog haben die europäische Kommission, das EU-Parlament und der Europäische Rat darüber verhandelt, wie der Entwurf angepasst werden soll, bevor er endgültig verabschiedet wird. Am 14. Dezember 2023 haben sich der EU-Rat und das Europäische Parlament vorläufig auf die CSDDD geeinigt, die nur noch vom Rechtsausschuss formell genehmigt werden muss. Die finale Abstimmung über die EU-Lieferketten-Richtlinie erfolgte am 09.02.2024, bei der jedoch die FDP der deutschen Regierungskoalition Widerstand gegen das Gesetz einlegten. Die FDP drohte damit, dass sich Deutschland bei der Abstimmung über das Gesetz enthalten werde. Auch Italien zögerte, der Richtlinie zuzustimmen, was die CSDDD zunächst in Frage stellte. Auch andere EU-Staaten standen dem vorliegenden Entwurf zunächst kritisch gegenüber, wodurch das Risiko drohte, dass keine Mehrheit erreicht werde. Aufgrund dessen wurde die Abstimmung kurzfristig verschoben. Durch die Vermittlung der belgischen Ratspräsidentin wurde ein Kompromiss entwickelt und der bisherige Entwurf der EU-Lieferkettenrichtlinie etwas abgeschwächt:

Am Freitag, 15.03.2024 kam es zu einer erneuten Abstimmung über die Richtlinie. Wie angekündigt enthielt sich Deutschland. Die Vertreter der anderen EU-Mitgliedsstaaten nahmen die Richtlinie jedoch mit qualifizierter Mehrheit an: das EU-Lieferketten-Gesetz ist verabschiedet.

Auch die Abgeordneten im EU-Parlament stimmten am 24.04.2024 mit 374 Ja-Stimmen und 235 Nein-Stimmen für das EU-Lieferkettengesetz. Im nächsten Schritt müssen die 27 EU-Staaten dem Gesetz noch zustimmen, was jedoch als Formsache gilt. Am 05. Juli 2024 ist das Gesetz offiziell im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung, also am 25. Juli 2024 tritt die CSDDD dann in Kraft. Die EU-Mitgliedsstaaten haben dann bis zum 26. Juli 2026 Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Das dürfte in Deutschland durch eine Anpassung des LkSG erfolgen.

In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2023 bereits das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Es wird voraussichtlich bis Ende 2025 gemäß der Corporate Sustainability Due Diligence Directive angepasst. Die Richtlinie betrifft Unternehmen in EU und Nicht-EU-Ländern, die in der EU aktiv sind. Im Gegensatz zu bisherigen nationalen Gesetzen zur Sorgfaltspflicht verfolgt die Directive einen umfassenderen und verbindlicheren Ansatz für nachhaltiges Wirtschaften in der EU. Die neuen Regelungen werden trotz der Abschwächungen in bestimmten Aspekten über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgehen.

Mehr über das LkSG erfahren? Hier gelangen Sie zu den Paragraphen des Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten.

Nachdem die Richtlinie in Kraft tritt, haben die nationalen Gesetze bestimmte Fristen, um sie umzusetzen. Hier ist ein Überblick über den aktuellen Stand:

Schlüsselaspekte für die gesetzeskonforme Umsetzung der europäischen Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) durch Unternehmen sind:

Die Umsetzung der Corporate Sustainability Due Diligence Directive erfordert von Unternehmen die Analyse ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten, die Identifizierung von Risiken, die Ergreifung angemessener Maßnahmen zur Risikominderung und die Berichterstattung darüber. Ziel ist es, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu fördern und Standards in Bezug auf Menschenrechte, Soziales und Umwelt einzuhalten. Durch eine erhöhte Rechenschaftspflicht gegenüber Investoren, Kunden und der Gesellschaft soll dies gewährleistet werden.

Um ethisch und ökologisch verantwortungsvoll zu handeln, müssen Unternehmen in ihrer Lieferkette auf verschiedene Dinge achten. Dabei ist es wichtig, die Risiken in der Lieferkette zu erkennen. Besonders sollten sie dabei mögliche Verletzungen von Menschenrechten und Umweltschäden berücksichtigen.

Um diese Risiken zu verringern, müssen passende Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Interessengruppen sowie die Einführung von Richtlinien und Standards für eine nachhaltige Beschaffung. Auch Schulungen und Trainings für Mitarbeitende können helfen, das Bewusstsein für ethische und ökologische Themen zu stärken.

Eine weitere wichtige Säule im Umgang mit der Lieferkette ist die Transparenz. Unternehmen sollten ihre Aktivitäten offenlegen und Dokumentationspflichten erfüllen, um einen Überblick über ihre Lieferketten zu ermöglichen. Dies kann etwa durch regelmäßige Berichte oder Audits erreicht werden.

Alles in allem ist es wichtig, ein umfassendes Konzept für nachhaltige Beschaffung zu entwickeln. Es sollte sowohl den eigenen Standards als auch den Anforderungen der Kunden und der Gesellschaft entsprechen.

Die Richtlinie zur Sorgfaltspflicht in Lieferketten stellt Unternehmen vor einige Probleme. Eine der größten Schwierigkeiten besteht darin, dass es für viele Unternehmen schwierig sein kann, alle benötigten Informationen entlang ihrer gesamten Lieferketten zu finden und zu verarbeiten. Besonders bei komplexen globalen Lieferketten kann das eine große Herausforderung sein.

Ein weiteres Problem ist, dass die Umsetzung der Corporate Sustainability Due Diligence Directive zusätzliche Kosten für Unternehmen bedeuten kann. Neue Abläufe und Systeme einzuführen sowie Mitarbeiter zu schulen und regelmäßige Überprüfungen durchzuführen, erfordern Investitionen. Das kann vor allem für kleine und mittlere Unternehmen eine Last sein.

Trotzdem bietet die Richtlinie auch Möglichkeiten für Unternehmen und die Gesellschaft. Indem Unternehmen Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Lieferketten umsetzen, können sie ihr Image verbessern und das Vertrauen der Verbraucher gewinnen. Außerdem können sie durch den Einsatz umweltfreundlicherer Materialien und Methoden langfristig Kosten sparen.

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive betrifft auch globale Lieferketten. Da viele Unternehmen weltweit tätig sind, müssen sie sicherstellen, dass sie die Anforderungen der Richtlinie in allen Ländern erfüllen, in denen sie aktiv sind. Das kann bedeuten, dass Unternehmen mehr auf lokale Lieferanten setzen müssen oder nach alternativen Beschaffungsquellen suchen müssen.

Insgesamt ist die Directive eine Herausforderung für Unternehmen. Gleichzeitig bietet sie aber auch Chancen, ihre Nachhaltigkeitspraktiken zu verbessern und ihr Image zu stärken. Die Umsetzung erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und einige Investitionen in neue Abläufe und Systeme.

Sorgfaltspflichten und Nachhaltigkeitsvorgaben in Ihrer Lieferkette beachten: jetzt mit unserem Supply Chain Tool umsetzen.

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive orientiert sich an ähnlichen Gesetzen in Frankreich und Deutschland, wie dem französischen 'loi de vigilance' und dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Die Directive umfasst Sorgfaltspflichten in Bezug auf Umweltschutz und Menschenrechte sowie die Verpflichtung für größere Unternehmen, einen sogenannten 'Klimaplan' zu erstellen.

Im Vergleich zum deutschen LkSG geht die geplante Directive noch weiter und weist deutlich strengere Regelungen auf: Im Gegensatz zum eingeschränkten Anwendungsbereich des LkSG sieht die Richtlinie eine deutliche Ausweitung sowohl der geschützten Rechtsgüter als auch der Sorgfaltspflichten vor. Die CSDDD legt verpflichteten Unternehmen umfassende Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Einhaltung umweltrechtlicher und menschenrechtlicher Vorgaben in ihren Lieferketten auf. Im Vergleich zum LkSG beinhaltet die CSDDD insbesondere deutliche Verschärfungen bezüglich des Umweltschutzes, indem sie alle messbaren Umweltbeeinträchtigungen wie schädliche Bodenveränderungen, Wasser- oder Luftverschmutzung, schädliche Emissionen, übermäßigen Wasserverbrauch sowie andere Auswirkungen auf natürliche Ressourcen berücksichtigt. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zum LkSG dar, welches bisher stark auf den Schutz von Menschenrechten fokussiert war.

Die CSDDD greift auch das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Ziel von 1,5°C auf. Unternehmen, die der CSDDD unterliegen, müssen dementsprechend einen Plan erarbeiten und umsetzen, wie sie im Rahmen ihres Geschäftsmodells und ihrer Unternehmensstrategie dazu beitragen können, das Klimaschutzziel zu erreichen ("transition plan").

Des Weiteren müssen betroffene Unternehmen sich auf neue zivilrechtliche Haftungstatbestände einstellen. Die CSDDD führt bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten eine zivilrechtliche Haftung gegenüber Privatpersonen ein. Neben hohen Geldstrafen können Unternehmen somit auch unter bestimmten Umständen mit Ansprüchen der Betroffenen konfrontiert werden. Im Gegensatz dazu sieht das LkSG derzeit keine solche zivilrechtliche Haftung vor.

Insgesamt geht die Corporate Sustainability Due Diligence Directive also weiter als das deutsche LkSG und bietet somit ein höheres Potenzial zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, zum Schutz der Umwelt und zur Erreichung der Klimaziele.

Das EU-Lieferkettengesetz ist eine Richtlinie der Europäischen Union (european parliament). Sie verlangt von Unternehmen, die Lieferketten auf Nachhaltigkeit und ethische Prinzipien zu prüfen. Die Ziele der Richtlinie sind, die Menschenrechtslage zu verbessern, die Umwelt zu schützen und die internationalen Klimaziele zu unterstützen. Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen, um negative Auswirkungen wie Kinderarbeit oder Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive verlangt von Unternehmen, ihre Lieferketten zu überprüfen, Risiken zu identifizieren und darüber zu berichten. Sie hilft, Nachhaltigkeitspraktiken zu verbessern, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Ähnlich wie das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) geht die europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) weiter und betrifft bestimmte Unternehmen. Die Umsetzung soll voraussichtlich bis 2025 oder 2026 erfolgen.

Das Konzept ist wichtig für Unternehmen und die Gesellschaft, um nachhaltig zu handeln. Es hilft, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu fördern und Mensch und Umwelt zu schützen. Wenn Unternehmen ethische und ökologische Standards in ihrer Lieferkette einhalten, können sie ihr Image verbessern und das Vertrauen der Kunden gewinnen und sie so an das Unternehmen binden. Die Umsetzung erfordert jedoch eine gute Planung sowie einige Investitionen in neue Prozesse und Systeme.