Verkauf und Verarbeitung von Zwischenprodukten: Müssen alle Schritte dokumentiert werden?

EUDR - Lesezeit: 7 Min

Die EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen – insbesondere dann, wenn Rohstoffe nicht direkt als Endprodukt gehandelt, sondern zuvor zu Zwischenprodukten verarbeitet werden. Ob Kakaomasse, Mehl, Spanplatten oder Pflanzenöl: Auch bei diesen Stufen der Wertschöpfung verlangt die EUDR eine lückenlose Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung der verwendeten Rohstoffe. Doch was genau bedeutet das in der Praxis? Welche Verarbeitungsschritte müssen dokumentiert werden? Und wann beginnt eine neue Sorgfaltspflicht? Dieser Beitrag gibt einen umfassenden Überblick darüber, wie Unternehmen mit Zwischenprodukten und Sammelchargen im Einklang mit der EUDR umgehen können – praxisnah, risikoorientiert und mit konkreten Handlungsempfehlungen für mehr Rechtssicherheit und Effizienz.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

Zwischenprodukte sind verarbeitete Rohstoffe wie Mehl, Kakaomasse oder Holzbretter, die vor dem Endprodukt entstehen und rückverfolgbar bleiben müssen.

Eine neue Sorgfaltspflicht entsteht immer dann, wenn ein Produkt im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit an ein anderes Unternehmen abgegeben und somit auf dem Markt bereitgestellt wird. Wenn das Produkt schon in der EU in Verkehr gebracht wurde, entstehen keine neuen Sorgfaltspflichten - sofern nichts am Produkt verändert wurde.

Jede Teilmenge einer Sammelcharge muss eindeutig auf Herkunft, Parzellen-ID und Menge dokumentiert sein.

Nur wenn es zu Vermischungen oder erhöhtem Risiko kommt, ist eine detaillierte Dokumentation über interne Verarbeitungsschritte notwendig.

Durch digitale Systeme, klare Prozesse und risikobasierte Dokumentation, die Herkunft und Mengenverhältnisse jederzeit nachvollziehbar machen.

Executive Summary

Die EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) stellt klare Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen – auch dann, wenn diese zu Zwischenprodukten verarbeitet werden. Unternehmen müssen für jedes relevante Produkt genau nachweisen können, woher die verwendeten Rohstoffe stammen, bis hin zur geografischen Ursprungsfläche. Diese Pflicht gilt entlang der gesamten Lieferkette – vom Anbau über die Verarbeitung bis zum Verkauf –, sofern ein Produkt in Verkehr gebracht wird.

Besondere Aufmerksamkeit erfordern Sammelchargen und Mischprozesse, bei denen Rohstoffe aus verschiedenen Ursprungsquellen zusammengeführt werden. Hier müssen Zusammensetzung, Mengenverhältnisse und Herkunft jeder Teilmenge lückenlos dokumentiert sein. Eine neue EUDR-Sorgfaltserklärung ist in der Regel nicht erforderlich, wenn ein Produkt innerhalb der EU lediglich an ein anderes Unternehmen weitergegeben wird – sofern das Produkt bereits ordnungsgemäß in Verkehr gebracht wurde. Interne Verarbeitungsschritte hingegen lösen keine neue Meldepflicht aus, sofern die Rückverfolgbarkeit gewahrt bleibt.

In der Praxis können Unternehmen mit digitalen Systemen, barcodierten Lagereinheiten und automatisierten Protokollen ihre Dokumentation deutlich vereinfachen und gleichzeitig die Anforderungen der EUDR sicher erfüllen. Ein risikobasierter Ansatz ist zulässig: Je höher das Risiko – etwa bei Produkten aus Hochrisikogebieten oder bei häufiger Vermischung –, desto detaillierter muss dokumentiert und bewertet werden. Entscheidend ist, dass Herkunft, Verarbeitung und Mengen jederzeit nachvollziehbar sind. So können auch komplexe Lieferketten EUDR-konform und effizient abgebildet werden.

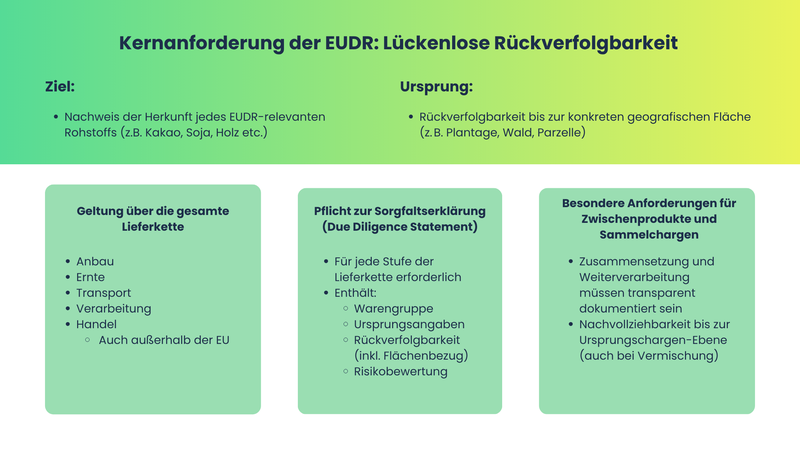

Die EUDR-Grundanforderung: Lückenlose Rückverfolgbarkeit

Was bedeutet „lückenlose Rückverfolgbarkeit“?

Die EUDR (EU-Verordnung gegen Entwaldung) verlangt, dass Unternehmen genau nachweisen können, woher die Rohstoffe in bestimmten Produkten stammen, das ist unter „lückenloser Rückverfolgbarkeit” zu verstehen. Für jedes Produkt, das unter die Verordnung fällt (zum Beispiel Kakao, Kaffee, Soja, Palmöl, Rindfleisch oder Holz), muss klar sein, von welchem landwirtschaftlichen Betrieb, welcher Plantage oder welchem Wald die Rohstoffe ursprünglich kommen. Die Rückverfolgbarkeit muss genau, bis auf die geografische Fläche, also den Ort auf der Landkarte, an dem die Rohstoffe angebaut oder geerntet wurden, dokumentiert werden.

Diese Rückverfolgbarkeit muss über die gesamte Lieferkette hinweg gelten: vom Anbau über die Ernte, den Transport, die Verarbeitung und den Handel – egal ob innerhalb oder außerhalb der EU. Es reicht also nicht, nur zu wissen, von wem man das Produkt gekauft hat. Man muss den gesamten Weg bis zur Quelle zurückverfolgen können.

Für jede Stufe der Lieferkette muss ein sogenanntes „Due Diligence Statement“ (Sorgfaltserklärung) vorliegen, die wesentliche Angaben wie Warengruppe, Ursprung, Rückverfolgbarkeit sowie Risikoeinschätzung enthält. Sämtliche Zwischenschritte müssen so transparent dokumentiert werden, dass Nachvollziehbarkeit bis auf Flächen- oder Parzellenebene gegeben ist. Gerade für Zwischenprodukte und Sammelchargen bedeutet das, dass auch deren Zusammensetzung und Weiterverarbeitung eindeutig belegt werden kann.

Zwischenprodukte sind Teil der Lieferkette

Verarbeitung von Rohstoffen zu Zwischenprodukten ist in vielen Branchen an der Tagesordnung. So werden etwa Kakaobohnen zu Kakaomasse oder -butter weiterverarbeitet, Palmöl zu Fraktionen gespalten oder Holzsortimente zu Halbzeugen (etwa Holzbrettern, Furnieren oder Spanplatten) transformiert, bevor sie ins Endprodukt eingehen. Rechtlich betrachtet sind Zwischenprodukte integraler Bestandteil der Lieferkette. Der Gesetzgeber verlangt deshalb auch für sie einen durchgängigen Nachweis der Herkunft und Bearbeitung. Dabei gilt: Verarbeitungsstufen, die das Endprodukt beeinflussen (etwa Mischen, Veredelung, Portionierung), lösen keine neue EUDR-Meldung aus, solange sich die Ware noch im Besitz eines EU-Unternehmens befindet und nicht erneut „in Verkehr gebracht“ oder auf dem Unionsmarkt bereitgestellt wird.

Dokumentationspflichten für weiterverarbeitende Unternehmen

Was muss tatsächlich dokumentiert werden?

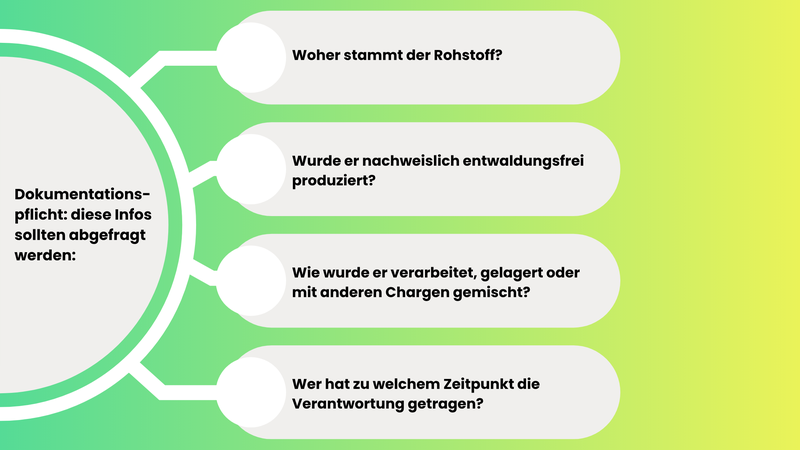

Die Frage, was im Detail für Zwischenprodukte oder weiterverarbeitete Rohstoffe zu dokumentieren ist, lässt sich im Detail am besten beantworten, wenn man die Ziele der EUDR betrachtet. Im Mittelpunkt steht hierbei eine lückenlose Kette von relevanten Informationen:

- Woher stammt der Rohstoff?

- Wurde er nachweislich entwaldungsfrei produziert?

- Wie wurde er verarbeitet, gelagert oder mit anderen Chargen gemischt?

- Wer hat zu welchem Zeitpunkt die Verantwortung getragen?

Für jedes Zwischenprodukt sollte daher genau dokumentiert werden, aus welchen Ursprungschargen es hergestellt wurde. Dabei genügen in der Regel eindeutige Chargenkennzeichnungen, Lieferpapiere und Produktionsaufzeichnungen, die Anzahl und Art des eingesetzten Rohstoffs widerspiegeln. Werden mehrere Ursprungschargen vermischt, muss die genaue (mengenbezogene) Zusammensetzung nachvollziehbar sein. Die Herausforderung vergrößert sich, je öfter im Verlauf Sammelchargen oder Zwischenprodukte aus verschiedenen Ursprungsquellen gebildet werden, etwa bei der Verarbeitung großer Mengen Soja, bei Kakaobruch für Schokoladenproduktion oder bei Sägewerken, die Rundholz verschiedener Parzellen bündeln.

Besonders wichtig und immer erforderlich sind zudem Angaben zum Eingang der Kontakte in die Lieferkette und die Weitergabe von einschlägigen Informationen (Parzellen-ID, Herkunftsnachweis, Entwaldungsfreiheit). Unternehmen, die weiterverarbeiten, müssen alle plausiblen Verarbeitungsschritte dokumentieren, die für die Konsistenz des Herkunftsnachweises und damit für eine EUDR-konforme Rückverfolgbarkeit erforderlich sind. Reine Transport- oder Lagerungsentnahmen ohne Vermischung oder Veredelung erfordern keine separate Dokumentation.

Praxis-Tipp: Dokumentation nach Relevanz und Risiko

In der Praxis empfiehlt sich ein risikobasierter Ansatz zur Dokumentation. Nicht jede interne Verschiebung muss protokolliert werden, solange Herkunft und Mengenrelation von Vormaterialien gesichert und nachvollziehbar bleiben. Wichtig ist: Wenn ein Produkt ein bekanntes Risiko hat, zum Beispiel, weil es aus einem Gebiet mit hohem Entwaldungsrisiko (Hochrisikoland) stammt oder weil die Herkunft schwer nachvollziehbar ist (etwa durch häufige Vermischung verschiedener Ursprungsquellen), dann muss besonders gut aufgepasst werden. In solchen Fällen müssen die Unternehmen genauer dokumentieren und das Risiko besonders sorgfältig bewerten.

Ein Beispiel: Ein Mühlenbetrieb, der Weizen verschiedener Herkunftsländer zu Mehl verarbeitet, kann durch eindeutige Etikettierung und digitale Nachverfolgung der Input-Chargen sicherstellen, dass alle nachgelagerten Produktionen korrekt zugeordnet werden. So können Risiken bei Audits reduziert werden. Gleichzeitig können so Schwachstellen in der Rückverfolgbarkeit besser nachvollzogen und die gesetzlichen Anforderungen der EUDR zu Sammelchargen und Zwischenprodukten konform erfüllt werden.

Umgang mit Sammelchargen und Lagerware

Die Herausforderung der Vermischung

Gerade bei der Bündelung großer Warenmengen, egal ob Soja, Palmöl, Kaffee oder Holz, werden Rohstoffe aus verschiedenen Plantagen oder Ländern zur sogenannten Sammelcharge zusammengeführt. Diese Sammelchargen stellen aus Sicht der EUDR eine spezielle Herausforderung dar, da die genaue Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung für jede Teilmenge gewährleistet werden muss. Hier kollidiert die Praxis oft mit dem Gesetzestext: Technisch können sich die in einer Sammelcharge vertretenen Ursprünge über dutzende, gelegentlich sogar hunderte Einzelerzeuger erstrecken.

Trotzdem fordert die EUDR, dass jedes Teilvolumen auf Ursprungs- und Mengenbasis lückenlos identifizierbar bleibt. Unternehmen stehen daher vor der Aufgabe, schon beim Eingang, bei jeder Umlagerung und jeder Verarbeitung zu dokumentieren, aus welchen Ursprungschargen die Sammelcharge gebildet wurde. Dabei spielen insbesondere digitale Lagerverwaltungssysteme, detaillierte Lieferscheine und Produktionsaufzeichnungen eine zentrale Rolle. Kommt es später zur weiteren Verarbeitung, etwa zur Vermahlung, Extraktion oder Portionierung, muss die Zusammensetzung der Ursprungsdaten grundlegend erhalten bleiben.

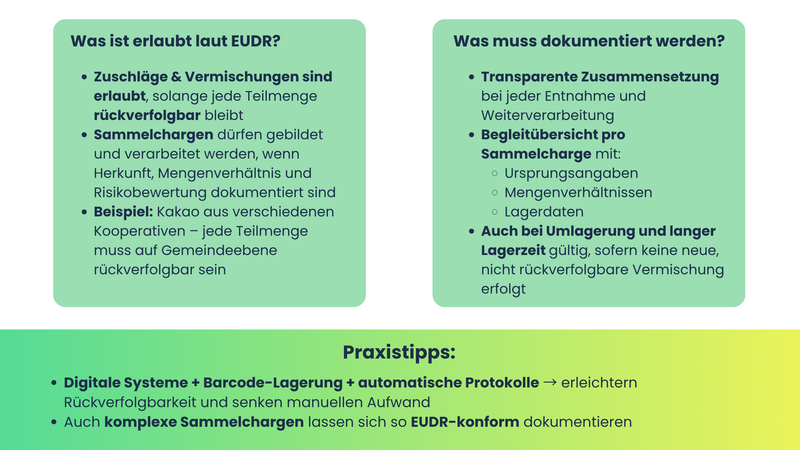

Was ist erlaubt und was muss dokumentiert werden?

Die EUDR lässt Zuschläge und Vermischungen zu, solange für jede Teilmenge der Sammelcharge die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Es ist also nach wie vor erlaubt, Sammelchargen zu bilden und diese weiterzuverarbeiten, wenn ein transparentes System sicherstellt, dass Herkunft, Mengenverhältnis und Risikobewertungen erhalten bleiben. Dies ist etwa im Kakaosektor verbreitet, wo einzelne Exportchargen aus mehreren Farmer-Kooperativen stammen, aber jede Teilcharge zurück auf die Ursprungsgemeinde dokumentiert werden kann.

In der Lagerpraxis gilt: Vermischte Posten sind dann EUDR-konform, wenn ihr Ursprung genau belegt werden kann und die Risikobewertung die Vermischung explizit adressiert. Dies setzt voraus, dass bei jeder Entnahme und Weiterverarbeitung (etwa dem Ziehen von Teilmengen) die genaue Zusammensetzung transparent nachvollziehbar bleibt. Unternehmen können diese Anforderung erfüllen, indem sie für jede Sammelcharge eine begleitende Übersicht mitführen, die alle relevanten Ursprungs-, Mengen- und Lagerinformationen bündelt. Dies sollte auch bei längeren Lagerzeiten und häufigen Umlagerungen der Fall sein, sofern keine nachträgliche Vermischung mit neuen, nicht rückverfolgbaren Mengen erfolgt.

Praktische Erfahrungen aus der Getreide- und Holzbranche zeigen: Wenn Unternehmen barcodierte Lagereinheiten, digitale Buchungssysteme und automatische Produktionsprotokolle nutzen, wird die Rückverfolgbarkeit deutlich einfacher und transparenter. Der manuelle Aufwand für Nachweise sinkt erheblich. Gleichzeitig lassen sich auch komplexe Sammelchargen zuverlässig und EUDR-konform dokumentieren.

Verarbeitungsschritte und „Neues Inverkehrbringen“ – wann beginnt die Pflicht neu?

Wann wird ein Zwischenprodukt zum neuen EUDR-Fall?

Eine der häufigsten Unsicherheiten in Bezug auf die EUDR Rückverfolgbarkeit besteht darin, ab wann für ein Zwischenprodukt oder einen neuen Verarbeitungsschritt eine eigenständige EUDR-Meldung erforderlich ist.

Kern der Vorschrift ist: Wenn ein Produkt durch eine Änderung bereitgestellt oder von einem anderen Marktteilnehmer übernommen wird, ist eine neue Sorgfaltserklärung erforderlich. Dabei ist zu beachten, ob das Produkt ausschließlich aus Produkten hergestellt wurde, die bereits einer Sorgfaltspflicht unterzogen wurden. Wenn dies der Fall ist, ist es möglich, auf vorherige DDS zu verweisen. Dies befreit jedoch nicht von der Verantwortlichkeit für die Konformität der Produkte.

Beispiel: Ein Unternehmen importiert Kakaobohnen außerhalb der EU und verarbeitet diese zu Kakaomasse. Selbst wenn die Kakaomasse im Besitz desselben Unternehmens innerhalb der EU bleibt, sie nur für den Eigenbedarf genutzt und nicht an Dritte weitergegeben wird, muss eine DDS erstellt werden.

Als erster Inverkehrbringer auf dem Unionsmarkt muss das Unternehmen, die volle Sorgfaltspflicht erfüllen und eine Sorgfaltserklärung mit den Geolokalisierungsdaten der Kakaobohnen (HS 1801) im Informationssystem einreichen.

Wird die Kakaomasse (HS 1803) beispielsweise an eine Schokoladenfabrik verkauft, so wandelt diese ein relevantes Produkt in andere relevante Produkte um und gilt somit als nachgelagerter Nicht-KMU-Marktteilnehmer für Schokolade (HS 1806).

Als Nicht-KMU-Marktteilnehmer muss die Schokoladenfabrik eine Sorgfaltserklärung im Informationssystem einreichen. Da die Schokolade unter Verwendung der bereits der Sorgfaltspflicht unterliegenden Kakaobohnen (HS 1801) hergestellt wurde, kann sich die Fabrik unter Angabe der entsprechenden Referenznummer auf die vom Kakaobohnenkäufer vorgelegte Sorgfaltserklärung beziehen. Sie muss sich allerdings zuvor vergewissern, dass die die vorgelagerte Sorgfaltspflicht gemäß der EUDR erfüllt wurde. Der Verarbeiter trägt weiterhin die Verantwortung für die Konformität der betreffenden Produkte.

Transformierende Verarbeitungsschritte (z.B. Mahlen, Raffinieren, Extrahieren, Fraktionieren) ohne Eigentumsübergang lösen allein noch keine neue EUDR-Meldung aus, wohl aber das Bereitstellen an neue rechtliche Einheiten. In diesem Fall beginnt für das empfangende Unternehmen die nachgelagerte Pflicht, auf Basis der bereitgestellten Ursprungsdaten und Mengenangaben die EUDR Rückverfolgbarkeit lückenlos sicherzustellen.

Beispielhafte Verarbeitungskette

Angenommen, ein brasilianischer Landwirt liefert Sojabohnen in eine regionale Sammellagerhalle. Dort werden Bohnen von 30 weiteren Betrieben gesammelt und gemeinsam gereinigt. Der Exporteur bildet daraus eine Sammelcharge, die in die EU gelangt und per EUDR-Meldung dokumentiert wird. Ein EU-Importeur verkauft einen Teil der Sammelcharge an eine Ölmühle, die Sojaöl presst. Solange die Ölmühle das Öl lagert und weiterverarbeitet, kann sie sich auf die Dokumentation der ursprünglichen Sammelcharge stützen.

Gibt sie das Öl an einen Lebensmittelhersteller weiter, ist dieser wiederum zu einer neuen EUDR-Sorgfaltserklärung verpflichtet, sofern er es zu in Anhang I EUDR aufgeführten relevanten Produkten weiterverarbeitet. Wenn der Hersteller aus dem Öl beispielsweise Margarine herstellt, die nicht in Anhang I aufgelistet ist, handelt es sich um kein relevantes Produkt nach EUDR. Infolgedessen würde die EUDR-Sorgfaltspflicht in diesem Fall erlöschen.

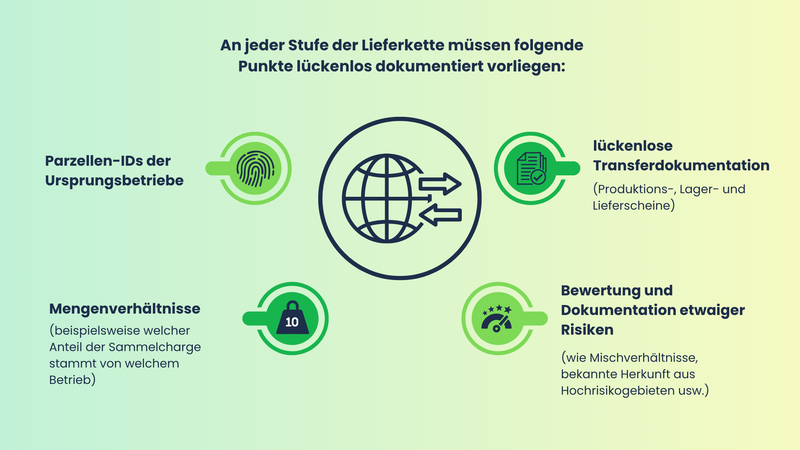

An jeder Stufe der Kette müssen nun folgende Punkte lückenlos dokumentiert vorliegen:

- Parzellen-IDs der Ursprungsbetriebe

- Mengenverhältnisse (beispielsweise welcher Anteil der Sammelcharge stammt von welchem Betrieb)

- Lückenlose Transferdokumentation (Produktions-, Lager- und Lieferscheine)

- Bewertung und Dokumentation etwaiger Risiken (wie Mischverhältnisse, bekannte Herkunft aus Hochrisikogebieten usw.)

An keiner Stelle darf die Transparenz über die Herkunft der jeweiligen Teilmenge verloren gehen, andernfalls verliert das Endprodukt seine EUDR-Konformität. Ein nicht konformer Teil eines Erzeugnisses muss identifiziert und vom Rest getrennt werden, bevor es auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht oder ausgeführt wird. Dieser Teil darf nicht auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht oder ausgeführt werden. Wenn die Identifizierung und Trennung nicht möglich ist, weil die Erzeugnisse mit den übrigen vermischt wurden, ist das gesamte Erzeugnis nicht konform. Es darf nicht in der EU in Verkehr gebracht oder ausgeführt werden.

Handlungsempfehlungen für die Praxis

Klare Prozesse und Systeme aufbauen

Der wichtigste Erfolgsfaktor für eine störungsfreie Dokumentation entlang komplexer Lieferketten liegt in strukturierten, klar definierten Prozessen. Unternehmen sollten alle relevanten Verarbeitungsschritte, Eigentums- und Mengenübergänge sowie Vermischungen im Rahmen eines standardisierten Systems erfassen, etwa durch ERP-Systeme mit integrierten Rückverfolgbarkeitsmodulen oder Software-Lösungen wie die lawcode Suite. In größeren Organisationen empfiehlt sich eine klare Rollen- und Verantwortlichkeitszuordnung, damit alle internen und externen Transfers EUDR-konform abgebildet werden.

Essentiell ist zudem die standardisierte Erfassung und Weitergabe von Parzellen-IDs, Ursprungsnachweisen und verarbeiteten Mengen, um auch im Falle von Kontrollen oder Audits innerhalb kürzester Zeit lückenlose EUDR Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können. Unternehmen, die bislang überwiegend papierbasierte Dokumentation nutzen, sollten eine Umstellung auf digitale Prozesse prüfen, um langfristig Effizienz, Genauigkeit und Rechtssicherheit zu verbessern.

Schnittstellen managen – intern und extern

Ein häufig unterschätzter Risikofaktor in der EUDR Dokumentationspraxis ist das sogenannte Schnittstellenmanagement. Immer dann, wenn Materialflüsse interne Abteilungs-, Werks- oder Standortgrenzen überschreiten oder zwischen verschiedenen Lieferkettenakteuren wechseln, steigt das Risiko für Informationsverluste, Übertragungsfehler oder Unklarheiten im Hinblick auf Ursprungsdaten. Unternehmen sollten darauf achten, alle relevanten Schnittstellen durch durchgängige Datentransfers, eindeutig definierte Übergabeprozesse und regelmäßige Kontrollmechanismen abzusichern.

Auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern, zum Beispiel bei Lohnverarbeitung, Lagerhaltung oder Fremdtransport, muss so gestaltet sein, dass alle relevanten EUDR Pflichten nahtlos erfüllt werden. Empfehlenswert ist hier, vertraglich festzulegen, welche Informationspflichten gelten, z.B. in Bezug der Übermittlung digitaler Ursprungsdaten im vereinbarten Format. Auch der Einsatz von Branchenstandards, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit praktisch zu gewährleisten, sollte vorab abgestimmt werden.

Risikobasierte Dokumentation zulassen

Die EUDR setzt keine vollständige Einzelaufzeichnung aller internen Schritte voraus; vielmehr kann ein risikobasierter Dokumentationsansatz gewählt werden. Das bedeutet: Unternehmen können dort, wo die Herkunft des Materials eindeutig und ohne Risikofaktoren nachvollziehbar bleibt, auf vereinfachte Dokumentationsmethoden setzen. Erst dann, wenn Risikofaktoren hinzutreten, etwa wiederholte Vermischungen, Zugänge aus nicht zertifizierten Quellen oder Verarbeitung aus Gebieten mit erhöhter Entwaldungsgefahr, muss die Dokumentation durch zusätzliche Nachweise, Protokolle und Risikobewertungen ergänzt werden.

Praxisnahe Erfahrungen insbesondere aus den Branchen Kakao und Palmöl zeigen, dass eine risikobasierte Dokumentation nicht nur legal, sondern auch auditfest ist, sofern konzerninterne Anweisungen, digitale Protokolle und nachvollziehbare Risikobewertungen systematisch eingesetzt werden. Unternehmen profitieren dadurch von höherer Effizienz ohne Verstoß gegen die EUDR Sammelchargen- und Zwischenprodukte-Regelungen.

Fazit und Ausblick

Auch wenn die EUDR hohe Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und Dokumentation stellt, heißt das nicht, dass jeder interne Zwischenschritt oder jede Quittung bis ins kleinste Detail abgelegt werden muss. Entscheidend ist, dass die Informationen zum Ursprung, zu den Komponenten von Zwischenprodukten und zu den Mengenverhältnissen jederzeit klar, vollständig und überprüfbar abgerufen werden können. Unternehmen sind aufgerufen, ihre Dokumentationspraxis so auszurichten, dass sie sowohl rechtssicher als auch effizient arbeiten können.

Die Bildung und Weiterverarbeitung von Sammelchargen und Zwischenprodukten stellen mit Blick auf die EUDR Rückverfolgbarkeit kein prinzipielles Hindernis dar, sofern geeignete Systeme zur Erfassung, Übertragung und Kontrolle eingesetzt werden. Zentrales Ziel sollte sein, Transparenz auch bei mehreren, aufeinanderfolgenden Verarbeitungsschritten sicherzustellen – durch gezielte Prozessgestaltung und arbeitsteilige Verantwortlichkeiten. Mit einem strukturierten, risikobasierten Ansatz und modernen Rückverfolgbarkeitssystemen sind Unternehmen in der Lage, sowohl regulatorische Anforderungen einzuhalten als auch interne Effizienzpotenziale zu heben.

FAQ

Zwischenprodukte sind alle Produkte, die bei der Verarbeitung eines EUDR-relevanten Rohstoffs entstehen, bevor sie zum Endprodukt verarbeitet oder in Verkehr gebracht werden. Beispiele: Kakaomasse, Mehl, Holzbretter oder raffinierte Pflanzenöle. Auch diese müssen lückenlos auf Herkunft und Mengenrelation dokumentiert werden.

Solange keine Vermischung mit anderen Ursprungschargen erfolgt und sich das Material im Besitz desselben Unternehmens befindet, reicht eine einfache Produktionsdokumentation. Erst beim Weiterverkauf oder bei Vermischung mit anderen Quellen sind detaillierte Rückverfolgbarkeit und eine EUDR-konforme Sorgfaltserklärung erforderlich.

Jede Teilmenge einer Sammelcharge muss auf ihren Ursprung und ihre Mengen klar und nachvollziehbar dokumentiert werden. Mischungen dürfen erfolgen, solange für jede entnommene Teilmenge die Aufschlüsselung zu den Ursprungsbetrieben und deren Parzellen-IDs eindeutig ist. Digitale Systeme unterstützen die Einhaltung dieser Forderung.

Unternehmen sollten auf prozessorientierte, digitale Systeme setzen, die Eingangs-, Verarbeitungs- und Ausgangsdaten strukturieren und nachvollziehbar verknüpfen. Außerdem sollten Mitarbeiter geschult und klare Verantwortlichkeiten etabliert werden. So können zuverlässig alle Anforderungen der EUDR Rückverfolgbarkeit erfüllt werden, auch bei komplexen Sammelchargen und Zwischenprodukten.