Geo-Daten in der EUDR: Warum sie der Schlüssel zur Compliance sind

EUDR - Lesezeit: 7 Min

Ab Ende 2025 gilt die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR). Sie verpflichtet Unternehmen, die Rohstoffe wie Soja, Kaffee, Palmöl oder Holz in die EU importieren, zur genauen Angabe der Geo-Daten der Anbauflächen. Diese Geokoordinaten – oft zusammen mit einer EUDR-Referenznummer – sind entscheidend für die Einhaltung der Vorgaben und Sicherstellung entwaldungsfreier Produkte. Auch Händler müssen ihre Waren bis zur Ursprungsfläche zurückverfolgen können. Das stellt viele vor technische, rechtliche und organisatorische Herausforderungen – besonders dann, wenn sie selbst keinen direkten Zugriff auf die nötigen Daten haben. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen und Händler mit praxisnahen Lösungen und klaren Empfehlungen EUDR-konform handeln können – effizient, rechtssicher und zukunftsfähig.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Für jede betroffene Wareneinheit müssen exakte Geo-Koordinaten der Ursprungsfläche angegeben werden.

Sie dienen als objektiver Nachweis, dass keine Entwaldung oder illegale Herkunft vorliegt.

Jeder Marktteilnehmer – auch Händler – muss die Vollständigkeit und Richtigkeit der Geo-Daten sicherstellen.

Ohne Geo-Daten und EUDR-Referenznummer darf das Produkt nicht auf den EU-Markt gebracht werden.

Digitale Tools, klare Prozesse und Lieferantenverträge helfen bei der sicheren Erfassung und Weitergabe.

Executive Summary

Die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) stellt die präzise Erhebung, Dokumentation und Weitergabe von Geo-Daten in den Mittelpunkt der Compliance-Anforderungen. Unternehmen, die Rohstoffe wie Soja, Kaffee, Palmöl oder Holz in die EU importieren oder handeln, müssen exakt nachweisen können, wo die Produkte erzeugt wurden. Diese Geokoordinaten – in Form von Punkt- oder Flächendaten – bilden zusammen mit einer EUDR-Referenznummer den objektiven Beleg dafür, dass keine illegale Entwaldung oder Umweltzerstörung stattgefunden hat. EUDR-Geo-Daten ermöglichen nicht nur Transparenz, sondern sind auch die Grundlage für digitale Nachverfolgungssysteme, behördliche Kontrollen per Satellitenbild und automatisierte Risikoanalysen. Während Primärerzeuger ihre Flächen meist gut kennen und erfassen können, stehen insbesondere nachgelagerte Händler vor großen Herausforderungen: Sie müssen Geo-Daten für Sammellieferungen unterschiedlichster Herkunft organisieren, vertraglich absichern und auf Plausibilität prüfen – selbst wenn sie keinen direkten Zugang zu den Ursprungsflächen haben. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind in der Pflicht, was ohne digitale Tools, fachliche Schulungen und strukturiertes Datenmanagement kaum zu bewältigen ist. Datenschutzaspekte, Qualitätssicherung, und die verlässliche Weitergabe der Daten entlang der Lieferkette müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Fehlen die erforderlichen Geo-Daten oder sind sie unvollständig, drohen ernste Konsequenzen: von Importverboten über Produktbeschlagnahmungen bis hin zu Bußgeldern in Millionenhöhe. Daher wird empfohlen, Geo-Daten als festen Bestandteil in Qualitätsmanagementsysteme, Lieferantenverträge und interne Prozesse zu integrieren. Digitale Plattformen und Tools helfen, die Datenerfassung zu automatisieren, EUDR-Referenznummern korrekt zu verwalten und Prüfbarkeit zu gewährleisten. Der Blogbeitrag zeigt auf, dass Geo-Daten kein „Nice-to-have“, sondern der Schlüssel zur EUDR-Compliance sind – für einen rechtskonformen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Marktzugang in der EU.

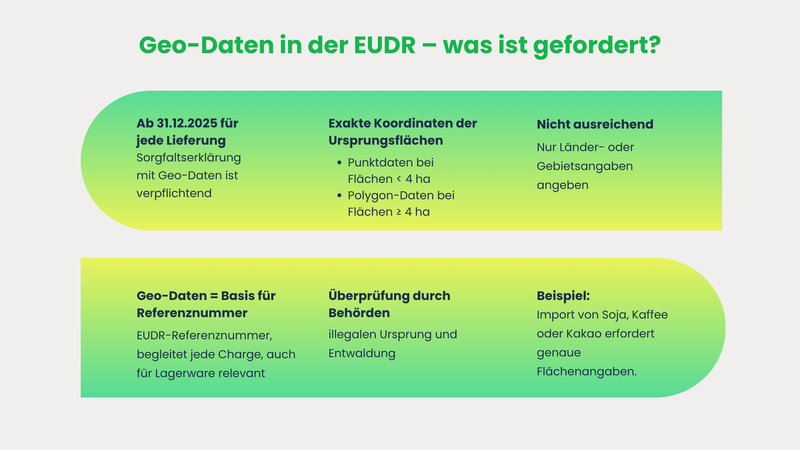

Geo-Daten in der EUDR – was ist gefordert?

Verpflichtung zur Angabe von Koordinaten

Die EUDR schreibt vor, dass für jedes relevante Produkt, das nach dem 31. Dezember 2025 auf dem Unionsmarkt verkauft wird, eine sogenannte Sorgfaltserklärung vorliegen muss. Elementarer Bestandteil dieser Sorgfaltserklärung sind die präzisen Geokoordinaten der landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Flächen, auf denen der Rohstoff erzeugt wurde. Dabei genügt es nicht, nur das Ursprungsland oder eine vage Gebietsbeschreibung zu liefern. Die Koordinaten müssen entweder als Punktdaten (für kleinere Parzellen unter vier Hektar) oder als Polygon (für größere Flächen) nach den Vorgaben der EUDR-Verordnung digital bereitgestellt werden. Diese Geolokalisierungs-Daten werden nicht nur verpflichtend für jede Charge oder Sendung verlangt – sie dienen auch als Grundlage für die eindeutige Zuordnung der EUDR-Referenznummern in digitalen Systemen. So können Behörden jederzeit überprüfen, ob Rohstoffe oder daraus hergestellte Produkte (relevante Erzeugnisse) mit illegaler Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen. Praktisch bedeutet dies: Wer beispielsweise Kaffee aus Brasilien, Kakao aus der Elfenbeinküste oder Soja aus Argentinien importiert, muss exakt belegen, auf welcher Fläche und zu welchem Zeitpunkt die Erzeugung erfolgte.

Warum ist die Anwendung von Geo-Daten so wichtig?

Geo-Daten spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR), weil sie die Grundlage für Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Rechtssicherheit bilden. Nur durch die präzise Angabe von Geokoordinaten der land- oder forstwirtschaftlichen Produktionsflächen lässt sich eindeutig nachweisen, ob ein Produkt aus einer Fläche stammt, die nicht nach dem Stichtag 31. Dezember 2020 gerodet oder entwaldet wurde. Im Fall von Holz dient die Angabe zusätzlich der Überprüfung, ob die Bewirtschaftung legal erfolgt ist.

Diese Anforderung ist nicht rein theoretischer Natur: Laut einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) aus dem Jahr 2020 wurden in den letzten drei Jahrzehnten weltweit rund 420 Millionen Hektar Wald in landwirtschaftliche Nutzfläche umgewandelt. Das entspricht nahezu der Fläche der gesamten EU. Die EUDR setzt genau an diesem ökologischen Problem an und nutzt moderne Technologien zur Kontrolle und Nachverfolgung. Dank digitaler Geo-Daten können heute Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen und weitere Fernerkundungsdaten automatisiert ausgewertet werden – häufig mithilfe künstlicher Intelligenz. So können Behörden schnell, effizient und objektiv prüfen, ob eine Lieferkette den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Auch zivilgesellschaftliche Akteure und unabhängige Organisationen erhalten dadurch neue Möglichkeiten zur Überprüfung.

Doch nicht nur für Behörden sind Geo-Daten von zentraler Bedeutung. Sie bilden auch die Grundlage für die Vergabe der sogenannten EUDR-Referenznummern – ein digitales Identifikationsmerkmal, das jedes in Verkehr gebrachte Produkt eindeutig seiner Ursprungsfläche zuordnet. Diese Referenznummern begleiten die Ware durch die gesamte Lieferkette bis hin zum Einzelhändler und schaffen ein neues Maß an Rückverfolgbarkeit. Für Verbraucher bedeutet das: Sie können künftig besser nachvollziehen, woher die Produkte stammen, die sie konsumieren und ob deren Herstellung im Einklang mit Umwelt- und Sozialstandards steht. Geo-Daten ermöglichen somit ein neues Zeitalter der Lieferkettentransparenz, das weit über reine Dokumentationspflichten hinausgeht. Sie sind das Rückgrat eines Systems, das Nachhaltigkeit messbar und überprüfbar macht – und damit der Schlüssel zur EUDR-Compliance.

Herausforderung für nachgelagerte Händler: Zugang zu Geo-Daten

Wie Händler mit Geo-Daten umgehen

Für Unternehmen, die direkt auf dem Feld oder im Wald arbeiten – also zum Beispiel landwirtschaftliche Erzeuger oder Holzfäller – ist das Sammeln der nötigen Geo-Daten in der Regel gut umsetzbar. Sie kennen ihre Flächen und können mithilfe von GPS-Geräten, Satellitenkarten oder Geoinformationssystemen (GIS) genau erfassen, wo ihre Rohstoffe erzeugt wurden. Diese Daten und Inhalte lassen sich relativ einfach dokumentieren und im Rahmen der EUDR bereitstellen. Deutlich schwieriger wird es jedoch für nachgelagerte Akteure – also Händler, Zwischenhändler, Importeure oder Verarbeiter, die ihre Rohstoffe nicht direkt vom Produzenten beziehen. Oft kaufen sie sogenannte Sammellieferungen ein, bei denen die Ware von vielen verschiedenen Ursprungsflächen stammt, manchmal sogar aus mehreren Ländern. In diesen Fällen ist es für den Händler kaum ersichtlich, welches Produkt von welcher Fläche kommt.

Und doch schreibt die EUDR genau das vor: Für jede einzelne Produkteinheit, die in die EU gelangt, muss lückenlos nachgewiesen werden, von welcher Fläche sie stammt – inklusive exakter Geo-Koordinaten und der dazugehörigen EUDR-Referenznummer. Das gilt unabhängig davon, wie viele Zwischenstationen die Ware durchlaufen hat. Für Händler bedeutet das: Sie müssen sicherstellen, dass sie für jede Charge alle erforderlichen Informationen vollständig und korrekt vorliegen haben. Das umfasst nicht nur die reinen EUDR-Geo-Daten, sondern auch die Prüfung, ob diese Daten plausibel, aktuell und authentisch sind. Der Aufwand dafür ist enorm, denn besonders in globalen Lieferketten mit vielen Beteiligten und wenig direktem Kontakt zu den ursprünglichen Produzenten wird dies eine Herausforderung. Je länger und komplexer die Lieferkette ist, desto größer wird auch das Risiko von Lücken, Unklarheiten oder fehlerhaften Angaben. Deshalb brauchen Händler neue Prozesse, digitale Lösungen und oft auch partnerschaftliche Vereinbarungen mit ihren Vorlieferanten, um ihre EUDR-Pflichten zuverlässig erfüllen zu können. Denn nur wer alle Geo-Daten korrekt dokumentiert und absichert, kann im Falle einer Prüfung nachweisen, dass seine Lieferkette EUDR-konform ist. Liegen die Geo-Daten nicht vor, kann das Produkt im schlimmsten Fall nicht in die EU eingeführt und hier verkauft werden.

Transparenz vs. Datenschutz

Ein besonders sensibles Spannungsfeld ergibt sich zwischen den berechtigten Interessen an Lieferkettentransparenz einerseits und dem Datenschutz andererseits. Geo-Daten enthalten häufig Rückschlüsse auf das Eigentum, betriebsinterne Strukturen oder, etwa bei Kleinbauern, auf personenbezogene Daten. Im Rahmen der EUDR sollten hier Transparenzpflichten und das Recht auf Datenschutz beachtet werden. In der Praxis werden daher die Geokoordinaten vollständig in die Sorgfaltserklärung und in die digitale EUDR-Plattform übermittelt. Bei Weitergabe im Handel wird darauf geachtet, dass die EUDR-Referenznummer anonymisiert wird. Behörden und Kontrollstellen erhalten bei Bedarf dann Zugriff auf die Rohdaten, während der interne Warenstrom über die EUDR Referenznummer nachverfolgbar bleibt. Wichtig: Ohne zugrundeliegende Geo-Daten ist die EUDR-Referenznummer wertlos.

Was tun, wenn der Lieferant keine Geo-Daten bereitstellt?

Konsequenz bei fehlender Angabe

Fehlen die erforderlichen Geo-Daten zu einem Produkt – also die genauen Koordinaten der Ursprungsfläche sowie die zugehörige EUDR-Referenznummer –, darf die Ware nicht weiter in den europäischen Handel gelangen. Das gilt für alle Unternehmen entlang der Lieferkette, insbesondere für Händler, Importeure und Verarbeiter. Sie dürfen nur solche Produkte weiterverkaufen oder importieren, bei denen eine vollständige und geprüfte Dokumentation vorliegt. Wer trotzdem Produkte ohne vollständige Geo-Daten in Umlauf bringt, riskiert ernste rechtliche Konsequenzen. Die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Verstöße konsequent zu verfolgen. Sie können Produkte mit unvollständigen Angaben nicht nur beschlagnahmen, sondern sogar dauerhaft vom Markt ausschließen. Die zuständigen Behörden können nach Art. 18 Abs. 2 Buchstabe e der EUDR gegebenenfalls auch Vor-Ort-Prüfungen in Drittländern durchführen, sofern diese zustimmen. Schwerwiegend sind auch die möglichen finanziellen Folgen: Nach Einschätzung der EU-Kommission drohen bei schweren Verstößen Geldbußen von bis zu 4 % des gesamten Jahresumsatzes, den ein Unternehmen in der EU erwirtschaftet hat. Das kann – je nach Unternehmensgröße – schnell Millionenbeträge erreichen. Hinzu kommt ein möglicher Reputationsschaden: Unternehmen, die gegen die EUDR verstoßen, geraten schnell in den Fokus von Behörden, NGOs und der Öffentlichkeit. Gerade in Zeiten wachsender Transparenzanforderungen kann ein solcher Fall erhebliche Auswirkungen auf das Vertrauen von Kunden, Partnern und Investoren haben.

Fazit: Ohne verlässliche Geo-Daten und EUDR-Referenznummer ist kein rechtskonformer Handel in der EU mehr möglich. Unternehmen sollten deshalb frühzeitig sicherstellen, dass sie über lückenlose Informationen verfügen – und im Zweifel lieber auf eine Lieferung verzichten, als ein Risiko einzugehen.

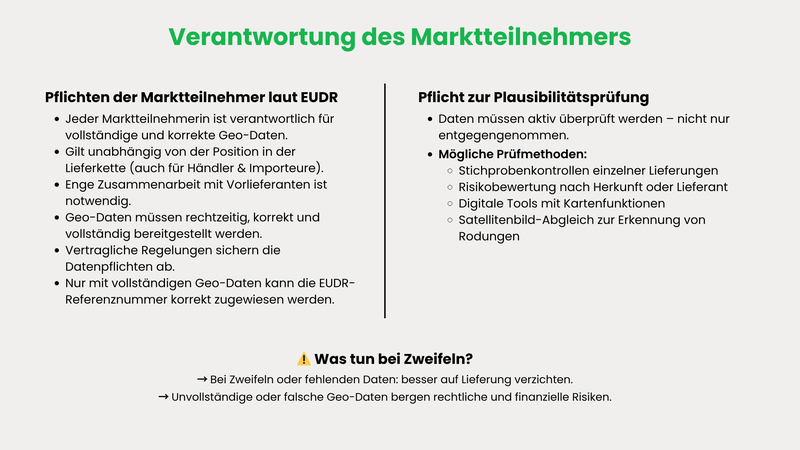

Verantwortung des Marktteilnehmers

Die EUDR macht deutlich: Jeder Marktteilnehmer – also auch Händler, Importeure und Verarbeiter – ist selbst dafür verantwortlich, die Geo-Daten seiner Produkte zu prüfen und korrekt zu dokumentieren. Dabei spielt es keine Rolle, wie weit entfernt er vom Ort der eigentlichen Produktion ist. Die Länge oder Komplexität ihrer Lieferketten sind keine ausschlaggebenden Faktoren.

In der Praxis bedeutet das: Unternehmen müssen eng mit ihren Vorlieferanten zusammenarbeiten. Sie sollten frühzeitig klären, dass ihre Lieferanten alle nötigen Geo-Daten vollständig, korrekt und rechtzeitig zur Verfügung stellen. Am besten wird das vertraglich festgelegt, um klare Regeln und Pflichten für alle Beteiligten zu schaffen. Nur wenn die Geo-Daten zuverlässig weitergegeben werden, kann auch die EUDR-Referenznummer durch die gesamte Lieferkette hinweg korrekt zugewiesen und mitgeführt werden. Diese Referenznummer ist für den Nachweis der Herkunft und Legalität entscheidend.

Doch mit der bloßen Weitergabe ist es nicht getan: Händler und Verarbeiter müssen die erhaltenen Daten auch auf Plausibilität prüfen. Dabei helfen z. B.:

- Stichproben einzelner Lieferungen

- Risikobewertungen nach Herkunftsland oder Lieferant

- der Einsatz von digitalen Tools mit Kartenansichten oder

- der Abgleich mit Satellitenbildern, um z. B. Rodungen zu erkennen

Wenn Zweifel an der Richtigkeit der Daten bestehen – etwa weil etwas nicht zusammenpasst oder unklar bleibt –, sollten Unternehmen lieber auf die betroffene Lieferung verzichten. Denn unvollständige oder fehlerhafte Geo-Daten können später zu rechtlichen und finanziellen Problemen führen.

KMU und Geo-Daten – was gilt hier?

Für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist die Umsetzung der EUDR-Vorgaben besonders schwierig. Häufig fehlen digitale Lösungen zur Erfassung der Geo-Daten, ausreichend Personal, das sich darum kümmern kann oder Fachwissen im Umgang mit Karten- und GIS-Systemen sowie digitalen Lieferkettenplattformen. Trotzdem macht die EUDR nur wenige Ausnahmen. Auch KMU müssen – wenn sie betroffene Waren wie Soja, Kaffee, Holz oder Palmöl importieren oder handeln – genaue Geo-Daten zur Herkunft angeben. Die Pflicht zur Angabe der Koordinaten und zur Nutzung der EUDR-Referenznummer gilt also grundsätzlich für alle.

Es gibt zwar etwas reduzierte Pflichten für KMUs, aber das ändert nichts daran, dass die Herkunft der Produkte klar und nachprüfbar sein muss.

Wenn KMU als nachgelagerte Marktteilnehmer oder Händler agieren, sind diese Produkte bereits durch eine DDS abgedeckt. In diesem Fall sind KMU-Händler nicht verpflichtet, zusätzliche Geolokalisierungsdaten zu liefern oder neue DDS auszustellen. Sie müssen jedoch die gesammelten Informationen und die Sorgfaltserklärung mindestens fünf Jahre lang aufbewahren. Bringt die KMU die Produkte hingegen selbst in Verkehr, muss sie die DDS samt der Geo-Daten selbst erbringen.

Was können KMU also tun?

- Sich zusammenschließen, zum Beispiel in Genossenschaften, Verbänden oder Branchennetzwerken

- Spezialisierte Dienstleister nutzen, die bei der digitalen Erfassung und Prüfung der Geo-Daten helfen

- Förderprogramme in Anspruch nehmen – etwa von Industrie- und Handelskammern, Fachverbänden oder EU-Initiativen. Diese bieten oft Beratung, Schulungen und technische Unterstützung

So können auch kleinere Unternehmen die Anforderungen der EUDR erfüllen – effizienter, gemeinsam und mit weniger Aufwand.

Praktische Umsetzung und Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Vertragliche Klarheit schaffen

Unternehmen sind gut beraten, bereits bei der Auswahl und Steuerung ihrer Lieferanten klare, schriftliche Vereinbarungen zur Lieferung und Richtigkeit der erforderlichen Geo-Daten zu treffen. Lieferantenverträge sollten exakt festlegen, wie, wann und in welcher Form die Koordinaten übergeben werden und dass die Daten der Realität entsprechen müssen. Gleichzeitig sollten rechtliche Rahmenbedingungen für den Fall festgelegt werden, dass Geo-Daten fehlen oder nachträglich als falsch identifiziert werden. Dies schließt Haftungsregelungen, Gewährleistungsfristen und die Verpflichtung ein, fehlerhafte Angaben umgehend zu korrigieren und den Fluss der Referenznummern zu gewährleisten. Beispiel: Ein mittelständischer Kaffeeimporteur in Hamburg hat mit seinen brasilianischen Lieferanten Vertragsklauseln abgeschlossen, wonach jede Sendung ausschließlich mit vollständigen Geo-Koordinaten der jeweiligen Plantage angenommen wird. Die Vereinbarung sieht zudem eine Vertragsstrafe für den Fall vor, dass bei externen Prüfungen fehlerhafte oder manipulierte EUDR Geo-Daten entdeckt werden.

Nutzung digitaler Tools und Plattformen

Die technische Umsetzung der EUDR-Anforderungen gelingt am effizientesten mit modernen digitalen Tools, die speziell auf das Supply Chain Management und die Nachverfolgung der Lieferketten zugeschnitten sind. Spezielle Supply Chain oder EUDR-Management Plattformen, wie unsere lawcode Suite, ermöglichen es, Geo-Daten automatisiert zu erfassen, zu validieren und den entsprechenden Warensendungen zuzuordnen. So können alle Lieferkettenteilnehmer nachhaltige Standards digital dokumentieren und die EUDR Referenznummer als eindeutige digitale Identität übernehmen. Unsere Lösung bietet darüber hinaus Import- und Export-Schnittstellen zu ERP-Systemen und Warenwirtschaftssoftware, um den Datenfluss effizient in bestehende Prozesslandschaften einzubinden. Außerdem lassen sich damit geografische Risikoanalysen (z. B. Nähe zu Schutzgebieten, Entwaldungs-Hotspots) durchführen und objektive Nachweise bei der Due Diligence liefern, die gegenüber Behörden und Stakeholdern überzeugend kommuniziert werden können. In der Praxis hat sich gezeigt, dass digitale Plattformen zur Erfassung der Geodaten den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren können.

Schulung und Prozessverankerung

Damit Unternehmen die Anforderungen der EUDR dauerhaft und zuverlässig erfüllen können, reicht es nicht aus, nur auf Technik oder Verträge zu setzen. Es ist ebenso wichtig, dass der Umgang mit Geo-Daten fest in den internen Abläufen verankert ist. Dazu gehört vor allem, dass Mitarbeitende gezielt geschult werden. Alle, die mit betroffenen Produkten arbeiten, sollten verstehen, warum Geo-Daten so wichtig sind und wie sie korrekt erfasst, geprüft und weitergegeben werden. Schulungen sollten deshalb nicht nur die technischen Grundlagen von Geodaten und GIS-Systemen vermitteln, sondern auch rechtliche Grundlagen zur EUDR, zum Datenschutz und zur Nachweispflicht abdecken. Darüber hinaus sollte das Sammeln, Prüfen und Dokumentieren der Geo-Daten – einschließlich der EUDR-Referenznummern – ein fester Bestandteil der internen Prozesse sein. Am besten wird dieser Ablauf in bestehende Strukturen wie das Qualitätsmanagementsystem integriert. So ist sichergestellt, dass keine Lücken entstehen, wenn sich im Unternehmen etwas ändert – etwa durch Personalwechsel, neue Lieferanten oder veränderte Warenströme. Besonders bei Audits wird genau geprüft, ob der Umgang mit Geo-Daten im Unternehmen dauerhaft, nachvollziehbar und systematisch organisiert ist. Nur mit klaren Abläufen und Verantwortlichkeiten lässt sich eine nachhaltige EUDR-Compliance aufbauen.

Fazit und Ausblick

Mit der Entwaldungsverordnung sind EUDR Geo-Daten sind nicht mehr bloß freiwilliges Nachhaltigkeitsargument, sondern bindende Voraussetzung für die Marktteilnahme. Durch das Erfassen und Dokumentieren der Geo-Koordinaten lässt sich genau nachweisen, woher ein Produkt stammt. So kann sichergestellt werden, dass keine illegalen oder umweltschädlich erzeugten Waren auf den europäischen Markt gelangen. Diese Transparenz stärkt nicht nur den verantwortungsvollen Rohstoffhandel, sondern wird mittel- bis langfristig auch das Vertrauen von Konsumenten und Investoren nachhaltig erhöhen. Die Vergabe und Nutzung der Referenznummer stellt zwar einen effizienten Workflow für die Nachverfolgung entlang der Supply Chains sicher – als alleiniges Kriterium reicht sie allerdings nicht aus. Ohne zugrundeliegende, überprüfbare Geo-Daten verliert die Referenznummer ihren Wert als Echtheitsbeweis. Darum ist es wichtig, dass Unternehmen Systeme einführen, die sowohl die Datenerfassung als auch -weitergabe, Plausibilisierung und Aktualisierung im unternehmerischen Alltag beständig gewährleisten. Nur, wenn die EUDR Geo-Daten mit hoher Datenqualität und Sicherheit in allen relevanten Berichtspflichten gepflegt werden, behalten sie auch langfristig ihre regulatorische und praktische Relevanz. Mit Blick auf die kommenden Jahre bleibt zu erwarten, dass Datenqualität, digitale Verknüpfung von Geo-Daten und Lieferinformationen sowie unternehmensübergreifende Kooperationsstrukturen weiter an Bedeutung gewinnen.

FAQ

Im Kontext der EUDR gelten als Geo-Daten insbesondere die exakten geografischen Koordinaten (Längen- und Breitengrad) der Ursprungsfläche, auf der ein Rohstoff kultiviert, gefördert oder geerntet wurde. Abhängig von der Flächengröße muss dies entweder ein einzelner Punkt oder ein exakt abgegrenztes Polygon sein, das die Anbau- oder Produktionsfläche beschreibt. Adressen, Parzellennummern oder bloße Gebietsbeschreibungen reichen explizit nicht aus, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Als Händler tragen Sie die Verantwortung, dass Sie für jede verkaufte Wareneinheit die geforderten Geo-Daten sowie die zugehörige EUDR Referenznummer vorhalten können. Ein physischer Zugang zu den Produktionsflächen ist nicht verpflichtend, wohl aber die Pflicht, sich authentische und lückenlose Informationen aller Vorlieferanten dokumentieren zu lassen. Fehlende Nachweise führen zu Compliance-Verstößen, ungeachtet Ihrer Position in der Lieferkette.

Zur Kontrolle greifen Behörden auf die übermittelten Geo-Daten und EUDR Referenznummern zu und gleichen diese mit Satellitenbildern, Fernerkundungsdaten und kartographischen Informationsquellen ab. Bei Abweichungen oder Verdachtsmomenten auf Entwaldung können physische Inspektionen oder vertiefte Rückfragen durchgeführt werden. Automatisierte Abgleichsysteme mit KI-gestützten Monitoringlösungen unterstützen die Prüfer dabei, Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.

Ja, grundsätzlich gelten die Verpflichtungen der EUDR – und damit die Anforderung zur Bereitstellung professioneller Geo-Daten inklusive Referenznummern – auch für kleine Händler und KMU, sofern die im Anhang I der Verordnung gelisteten Warenarten (z. B. Soja, Kaffee, Holz, Kautschuk, Palmöl) gehandelt werden. Allerdings müssen KMU keine zusätzlichen Geodaten erbringen, wenn bereits eine DDS vorliegt. Dies betrifft KMU-Marktteilnehmer der nachgelagerten Lieferkette, also beispielsweise kleine Händler. Das Ziel einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit bleibt jedoch bestehen.

Verlässliche Qualitätssicherung erfolgt über eine Kombination aus digitaler Plausibilisierung, Kartenabgleich, Risikoanalysen und – falls möglich – Stichprobenprüfungen vor Ort durch Dritte oder unabhängige Auditoren. Idealerweise nutzen Händler digitale Tools, die auf Basis aktueller Satellitendaten automatische Überprüfungen ermöglichen. Zudem empfiehlt sich eine kontinuierliche Sensibilisierung und Schulung aller Lieferanten für die Bedeutung von Datenqualität und Transparenz.